亀田 高志

株式会社産業医大ソリューションズ

代表取締役社長・医師

去る3月13日に「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が国会に提出された。改正の行われるのは化学物質管理の見直しや受動喫煙防止対策の推進等の六つの事項であるが、この中の目玉が従業員への"ストレスチェック"である。

参議院先議となった改正法案の審議はまだスタートしたばかりだが、原案どおり可決・成立した場合、従業員数50人以上のすべての事業所で、『労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師又は保健師による検査(=ストレスチェック)』が義務づけられることになる。そこで今回は、改正概要と企業に求められる対応のポイントを短期連載で解説していきたい。

[4月9日追記]「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」は4月9日午前の参議院本会議で採決が行われ、全会一致で可決されました。今後、衆議院での審議に移り、今国会中に成立する見通しとなっています。

[6月19日追記]「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」は6月19日の衆議院本会議で可決・成立しました。

≪本連載の解説テーマ≫

第1回 「ストレスチェック制度」とはどのようなものか?

第2回 「医師による面接指導」と医師の意見に基づく措置とは?

第3回 ストレスチェック制度を実行するにはどのような課題があるか?

第4回 義務化が見込まれるストレスチェック制度にどんな準備ができるのか?

第5回・完 自記式アンケートによりストレスチェックを行う際の課題と対応

はじめに

ストレスチェックの法制化が浮かび上がったきっかけは、4年前の2010年4月に「健康診断でうつ病のスクリーニングを義務づける」という当時の長妻厚生労働大臣の発言がやや唐突に報道されてからだった。以降、2011年の臨時国会を経て、2012年初めの通常国会での採決を経て、2012年の夏にはメンタルチェックを義務づける法律が施行されると見込まれた。しかし、民主党政権の頃でさまざまな経緯を経て、改正法案は2012年の臨時国会まで継続審議となり、11月16日の衆院解散で審議未了のまま廃案となった。

もとより同法案に対しては、メンタル不調の可能性があると判断された労働者の不利益や、その後の受け皿の未整備等を懸念する専門家団体の猛反対もあり、メンタルチェックはいったんお蔵入りかと思われた。しかし、厚生労働省はその成立への意欲を捨てず、ついに今年1月23日、全ての事業場と労働者にストレスチェックを義務づけることを含めた労働安全衛生法の改正を田村厚生労働大臣が労働政策審議会に諮問するに至った。同審議会安全衛生分科会で「おおむね妥当と認める」との答申が行われ、通常国会への提出の準備が整った(なお2011年当時は"メンタルチェック"と呼称されていたが、今回の法案等では"ストレスチェック"とされていることにご注意いただきたい)。

だが、2月19日に行われた自由民主党の厚生労働部会で、結果の管理や悪用への懸念があると反対意見が出された。その結果、3月5日の同部会で、対象を産業医の選任が必要な従業員50人以上の事業場だけに義務づけ、50人未満は努力義務とし、希望者のみがチェックを受けるという大幅な修正が行われた。そして、上述のように今国会での審議が始まった。

ちなみに、審議中の改正法案では、チェックの対象を希望する労働者のみに限定する記述はなされていない。この点について、労働政策審議会に諮問された法律案要綱では、労働者にストレスチェックを受けることを義務づける条項が盛り込まれていたが、前記の自民党部会の反対によってこの条項が法案から削除された。そのため、実質的に「希望者のみ対象」という形に修正された形となっているので、ご承知置きいただきたい。

このような経過だけでも一般にはやや難解な背景があるのだが、医学的には労働者のストレス状況なりメンタルヘルスの状態をスクリーニングするのは容易なことではない。加えて、労働者側は希望しなければ受けずともよいとされているが、特に50人以上の事業場ではその実施が義務づけられることとなる。当然、人事労務担当者は従来のメンタルヘルス対策を在り様を見直し、新たな取り組みを行う必要性が出てくる。

そこで以下では、現時点で厚生労働省等から公開されている情報を基に、職場での展開の仕方や現実的な課題と問題点を検討し、今の段階でできる準備について述べていきたい。

1 会社が行うことになるストレスチェック制度とは?

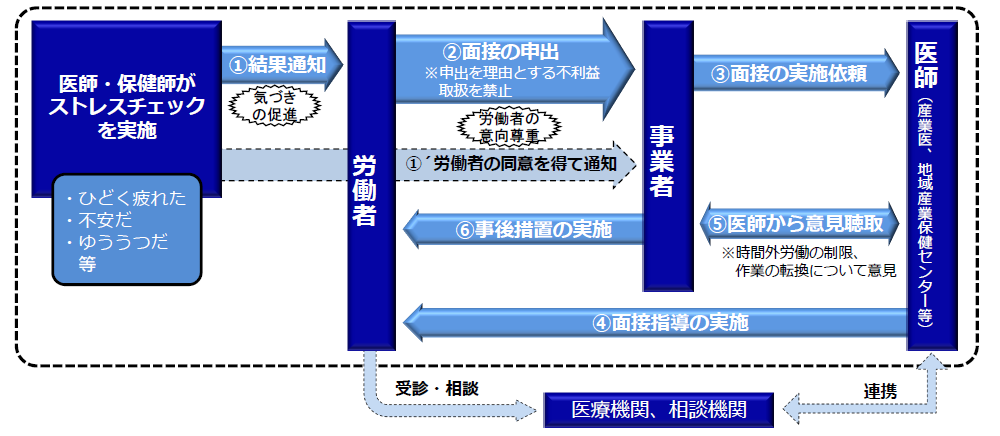

このストレスチェック制度として、50人以上の事業場を持つ企業は、以下の三つのステップを実施することになる。これらの流れについては、厚生労働省から[図表1]のような概要が公表されている。

ステップ1

労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査(ストレスチェック)を受ける機会を希望する労働者に提供すること。

ステップ2

事業者は、(問題ありとの)検査結果を通知された労働者の希望に応じて医師による面接指導を実施すること。

ステップ3

その結果、医師の意見を聴いた上で、必要な場合には、作業の転換、労働時間の短縮その他の適切な就業上の措置を講じること。

こうした取り組みは、従来のメンタルヘルス対策に比べて、一歩進んだ新しい試みと言える。職場のメンタルヘルスが社会問題となり、1999年以降、厚生労働省はガイドラインを通して、対策の推進を企業側に働き掛け、啓発を行ってきた。

2008年に公表された『労働者の心の健康の保持増進のための指針」では、「6.メンタルヘルスケアの具体的進め方」の中で、職場環境等の把握の方法としてストレス調査を紹介している。また、同じ章で"メンタルヘルス不調への気づきを進める方法"としてもストレス調査を説明している。それでも、職場のメンタルヘルス対策、特にこうしたストレスチェック制度を企業に法的に義務づけるのは初めてことである。

実は、この背景には厚生労働省側の事情もある。

例えば、民主党政権当時の2010年6月に閣議決定された新成長戦略における成長戦略実行計画(工程表)でも、2020年度までに実施すべき成果目標として、「労働災害発生件数を3 割減」や「受動喫煙の無い職場の実現」とともに「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合:100%」という項目が設定されていた(ただし、現政権の推し進める「日本再興戦略中短期工程表」等にはこうした記載が見当たらないようであるが)。

厚生労働省が策定した、2013年4月からの第12次労働災害防止計画では、"平成29年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業場の割合を80%以上とする"との目標を明示している。(それまでの第11次同計画でも、取り組み事業所割合を50%まで上昇させることを数値目標としていた)。

つまり、厚生労働省の側には、このストレスチェックの法制化にはこうした目標を一気に達成する目論みもあった。

なお、現在の法案ではストレスチェックの実施義務について罰則は設けられていない。この点は、現在の安衛法66条の8で定められている、長時間労働者への医師による面接指導の実施と同じような取り扱いのようである。

では、次に三つの各ステップでどのようなことを実施することになるのかについて、説明していく。

2 ストレスチェックでどのような検査を行うのか?

ステップ1(ストレスチェック)

労働者の心理的な負担の程度を把握するための、医師または保健師による検査(ストレスチェック)を受ける機会を希望する労働者に提供すること。

ストレスチェック制度の最初のポイントは、従来、一部の大手企業で行われてきた"アンケート形式"によるストレス調査やメンタルヘルス不調へのスクリーニングとは異なり、医師か保健師による対面での聞き取り面接が行われるという点である。

先の『メンタルヘルス指針』で紹介した職業性ストレス簡易調査票は自記式質問紙票と呼ばれるアンケート形式のものである。一方、ストレスチェック制度では、個室で専門家と一定時間向き合って回答することとなる。

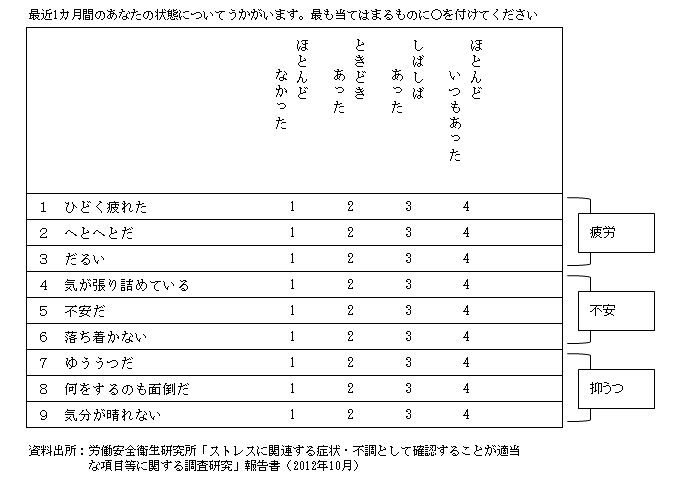

次に具体的な質問項目であるが、[図表2]に示すような九つが設定されている。

[図表2]労働者のストレスに関連する症状・不調を確認するための項目

この9項目は、旧労働省の委託研究を経て公開され、一部の事業場で既に使用されている「職業性ストレス簡易調査票」の一部に当たる(東京医科大学HP:http://www.tmu-ph.ac/topics/stress_table.php)。この調査全体は、仕事の状態、自分の状態、周囲の支援と仕事や生活の満足度の四つの内容をカバーする57項目の質問からなる。このうちの自分の状態を確認する29項目から抜粋されたのがこれらの9項目であり、疲労、不安、抑うつの3種類の症状を特定するためのものとされている。

どのあたりを"問題あり"とするのかについて、厚生労働省としては、この点数を合計したとき、三つの項目のいずれも満点近い高い点数となる状態を"高ストレス状態にある"という判定する予定である。当初は全体の12%の人が"問題があり、面接の必要がある"との結果を受け取る想定であったが、追試等によって、8.2%から10.6%の人が高ストレス状態とされる基準が採用される可能性が高い。

なお、これらの9項目だけでは不十分と考える専門家も少なくないことから、不眠等の症状を尋ねる項目が追加されるのではないかという憶測もあるようである。

次回第2回には、これらの9項目を医師か保健師が確認して、10%前後の従業員が"高ストレス状態"と判定された後の「ステップ2:医師による面接指導」「ステップ3:医師の意見に基づく就業上の措置」について、引き続き解説する。

【筆者追記(4月17日)】

4月15日に本連載を読まれたある行政の方から連絡があり、労働安全衛生法改正案の成立後の現在の予定と記事の一部が異なるとの指摘をいただいた。

それは次の2点である。

- 医師または保健師によるストレスチェックは必ずしも面接を強制するものではない。一般定期健康診断と同時に行うなら、対面となるだろうが、本制度では、健康診断とは別の枠組みなので、自記式のアンケート形式で記入されたものを医師または保健師が判定し、高ストレス状態と判断する方法もとれることになる。

- ストレスチェックにおける質問項目は本連載で説明した9項目(上掲[図表2]参照)に限るものではなく、現在、産業精神保健の専門家により、再検討中である。高ストレス状態を判定する目的は変わらず、イメージとしては、本連載で紹介した職業性ストレス簡易調査表の半分程度の質問数になる見込みである。

そこで、これらを踏まえて本連載第5回で、自記式のアンケートを使用する際の課題や考え方、あるいは職業性ストレス簡易調査表の半分程度の質問から高ストレス状態と判断し、医師による面接指導に繋げる際の注意点を紹介しているので、ぜひ併せてお読みいただきたい。

参照資料 ※資料名をクリックするとPDFファイルが開きます

独立行政法人労働安全衛生総合研究所

・「ストレスに関連する症状・不調として確認することが適当な項目等に関する調査研究報告書」(2010年10月)

・「ストレスに関連する症状不調の確認項目の試行的実施」(2011年10月)

■『労政時報カレッジ』のご案内

本連載解説の筆者、亀田高志氏に改正安衛法についてわかりやすく解説いただく『労政時報カレッジ』セミナーを大阪(8月)・東京(9月)で開催いたします。これから事業主に義務づけられるストレスチェック制度の概要、今後の準備・対応に向けたポイントについて詳しくお話しいただく予定です。ぜひご参加ください。

『労働安全衛生法改正により義務づけられる「ストレスチェック制度」導入のポイント』

~スムーズな導入と実効性を高めるコツをわかりやすく解説します~

講 師: 亀田 高志 氏(株式会社産業医大ソリューションズ 代表取締役社長・医師)

<大阪開催>

日 時:2014年8月21日(木) 13:30~16:30

会 場: 大阪府・大阪リバーサイドホテル

詳細とお申し込み⇒https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=4273

<東京開催>

日 時:2014年9月12日(金) 13:00~16:00

会 場:会 場:東京都・日本橋プラザビル

詳細とお申し込み⇒https://www.rosei.jp/seminar/detail.php?item_no=4342

|

亀田高志 かめだ たかし

株式会社産業医大ソリューションズ 代表取締役社長・医師 1991年産業医科大学医学部卒業後、NKK(現JFEスチール)、日本アイ・ビー・エムやIBM Asia Pacificの産業医、産業医科大学講師を経て、2006年10月に産業医科大学による(株)産業医大ソリューションズ設立に伴い現職。職場の健康対策の構築を専門とし、企業の目線に立ったコンサルティングサービスと研修、講演や執筆活動を手がけている。メンタルヘルス相談機関であるEAP(従業員支援プログラム)の活用やゆとり世代等の若手問題の防止や育成、さらには危機管理における健康確保対策や高齢者就労における課題と対策にも詳しい。著書は「人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援」(労務行政)、「できるリーダーは部下のうつに立ち向かう」(日経BP)、「できる社員の健康管理術」(東洋経済新報社)などがある。 |

|

「心の病」発生職場のマネジメント(上)

亀田高志 著/日経BP Next ICT選書(Kindle版) 現場マネジャーは自分の気力や体力に自信を持っているため、「心の病」への関心が薄いもの。部下が心の病を患ったとき、自信のある人ほど独りで対処しようとしがちです。しかし大手IT会社の産業医などを務めた経験から申し上げると、社内外の人と連携して「リスクと損失の最小化」を図る方がスムーズに対処できるでしょう。 本書は、読みやすい25件のケーススタディーから成り、どこから読み始めてもよい構成となっています。上巻では企業が雇う産業医や、人事担当者とうまく連携するノウハウを12のケースで解説。下巻では不調の部下との向き合い方や部下の家族との連携、採用時やM&A(合併・吸収)における経営面からのバックアップを13のケースで解説しました。「心の病」の解説も企業で想定すべきものはほぼ網羅しています。 |