吉田利宏 よしだとしひろ 元衆議院法制局参事

■管理職になりたくない

近頃は、管理職になりたくない人が増えているそうです。少し前なら、「管理職になれば~ができる」とその日を夢見たものですが、そんな「のんきなサラリーマン」はもう絶滅したのかもしれません。なるほど、「~ができる」ようになったなら、その権限を適切に使わなくてはなりません。近頃の社員は、そんな「できる」に隠れた「~しなければならない」を敏感に嗅ぎ取っているのでしょう。ただ、この感覚、条文への接し方としては大正解です。

■「~することができる」という表現

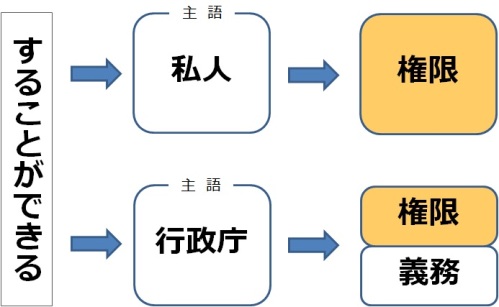

労働法規においても「~することができる」という表現はよく見られます。普通に考えれば、それは「権限」を与えられたことを意味します。主語が私人の場合には、まずそう読んでいいでしょう。次の労働基準法85条1項の場合がそれです。補償の実施に不満がある人は行政官庁(労働基準監督署長)に、審査や仲裁を申し立てることができるとあります。もちろん、申し立てしてもいいし、申し立てなくても構いません。もっと言えば、「不満があっても我慢する」というならそれでもいいですし、「行政官庁が信用できないから民事訴訟を起こす」のでも構いません。「できる」というのは文字どおり「できる」という意味なのです。

○労働基準法

(審査及び仲裁)

第85条 業務上の負傷、疾病又は死亡の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、行政官庁に対して、審査又は事件の仲裁を申し立てることができる。

2 行政官庁は、必要があると認める場合においては、職権で審査又は事件の仲裁をすることができる。

3~5 略

ところが、行政庁が主語となると少し意味が違ってきます。85条2項の場合がそれです。もちろん、「できる」というのは「行政庁にそうした権限を与えた」ことには違いありません。ただ、行政庁はその権限を使う、使わないについて完全に自由な立場にはないのです。いやしくも行政庁です。「しかるべきとき」にはその権限を行使しなければなりません。85条2項の場合も、必要があるなら、行政庁は審査や仲裁をしなければなりません。このように、行政庁が主語となる場合には、「~ができる」に「~しなければならない」の要素も加わってくるといえるでしょう。

■義務付けを実現する方法

前回、義務付けの表現として「~しなければならない」という用語を紹介しましたが、義務付けには「~してはならない」というものもあります。そして、法律はこうした義務付けを守らせるために違反者に対する「罰則」を用意するのが普通です。「ごはんをちゃんと食べないとおやつ抜きだよ」。そう言って子どもにご飯を食べさせるのが常ですが、法律も罰をチラつかせながら望ましい姿を実現させようとします。

ところが、義務付けをしていながら罰則を置いていない条文も割とあります。例えば、「性別による差別を禁止する」という点では同じなのに、労働基準法4条違反には罰則(6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金)がありますが、男女雇用機会均等法6条違反には罰則が用意されていません。罰則よりも事業主の自主的な解決や紛争調整委員会の調停などを通じて解決するほうが望ましいと考えたからです。

| ○労働基準法 (男女同一賃金の原則) 第4条 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 |

| ○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 第6条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。 1 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練 2~4 略 |

ただ、罰則がない義務規定すべてに、それほど深い理由があるわけではありません。単に「実現可能性が低い(みんなが守ってくれるとは限らない)」と罰則を置くことに踏み切らなかった場合もあるのです。こうした場合、義務規定とするよりも「~するよう努めなければならない」としたほうが現実的な対応としては優れているといえます。

「そんなことでは管理職になれないぞ!」

そんな言葉で部下を叱咤激励することも今はできなくなりました。そもそも管理職になるつもりがないのですからしょうがありません。部下の管理に気を遣いながらも、管理職となれば厳しい人事評価が待っています。管理職にならない選択も、やはり現実的な対応の一つなのかもしれません。

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2012年11月にご紹介したものです。

吉田利宏 よしだとしひろ

元衆議院法制局参事

1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。法律に関する書籍の執筆・監修、講演活動を展開。

著書に『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)、『政策立案者のための条例づくり入門』(学陽書房)、『国民投票法論点解説集』(日本評論社)、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規)、『判例を学ぶ 新版 判例学習入門』(法学書院、井口 茂著、吉田利宏補訂)、『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』(日本評論社、共著)など多数。近著に『つかむ つかえる 行政法』(法律文化社、2012年1月発行)がある。