吉田利宏 よしだとしひろ 元衆議院法制局参事

■「みなす」の使い方

課長「お前の気持ちは分かる。しかし、今回だけは部長に『分かりました』と言ってくれ」

課員「でも、課長…」

課長「分かる。分かるよ。でも俺たちはサラリーマンなんだ。組織としての決定には従うしかない」

今日もどこかの居酒屋でこんな会話が交わされていることでしょう。もちろん、上司の決定が常に正しいとは限りません。しかし、組織としての判断であれば、それを「正しいもの」として受け入れなくてはならないときもあるものです。残念ながら、そんな不条理は世の中には星の数ほどあります。例えば、次の「みなす」の使い方です。

○労働者災害補償保険法

第16条の2 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。(以下、略)

2 労働者の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

無理があるといえば、あまりにも無理があります。民法3条1項には「私権の享有は、出生に始まる」と規定しています。胎児は生まれていないのですから、権利を有する「子」ではないはずです。ところが「子とみなす」としています。しかも、お母さんのおなかの中にいたのに、死亡した人の収入で生計を維持していたとされるのですから…。

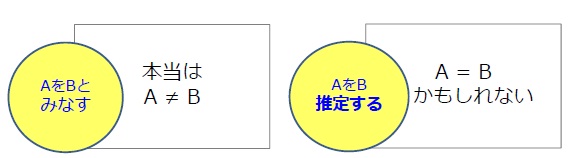

このように、「みなす」というのは、そうではないものを法律関係においてはそのように扱うことをいいます。みなされた以上、もはや反証を挙げて覆すことさえできないのです。

[図表]みなす・推定するの違い

■「推定する」の使い方

これに対して「推定する」というのは「みなす」ほどの強引さはありません。一応、そのようなものとして扱うけれども、反証が挙がればこれを否定することができます。

○労働者災害補償保険法

第10条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた労働者若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた労働者の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの労働者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償給付、葬祭料、遺族給付及び葬祭給付の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は労働者が行方不明となつた日に、当該労働者は、死亡したものと推定する。(以下、略)

労災保険法10条では、船が沈没した場合などの死亡の時期の推定規定を置いています。死亡の時期次第によっては、「保険給付が別な人に行われる」なんてこともあり得ることから、このような規定が必要なのです。ただ、その後、正確な死亡の時期が分かれば、この「推定」は覆ります。

■さて、問題です

ここで、読者のみなさんに問題です。正しい民法772条1項はA、Bのどちらでしょうか?

A 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子とみなす。

B 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する

3年ぶりにロシア出張から帰ってきた夫。空港には妻が出迎えます。妻は生まれたばかりの赤ちゃんを抱いています。

夫「誰の子なんだ?」

妻「もちろん、あなたの子よ。民法772条1項がみなしてくれているから…」

でも大丈夫。「推定する」ですから、こんなことにはなりません。この間、一度も日本に戻っていないことを証明すれば「自分の子どもではない」と否定することができます。

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2012年9月にご紹介したものです。

吉田利宏 よしだとしひろ

元衆議院法制局参事

1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。法律に関する書籍の執筆・監修、講演活動を展開。

著書に『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)、『政策立案者のための条例づくり入門』(学陽書房)、『国民投票法論点解説集』(日本評論社)、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規)、『判例を学ぶ 新版 判例学習入門』(法学書院、井口 茂著、吉田利宏補訂)、『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』(日本評論社、共著)など多数。近著に『つかむ つかえる 行政法』(法律文化社、2012年1月発行)がある。