エヌティティ出版 2013年9月

企業不祥事の発生防止策がこれまで何度も討議されてきたにも関わらず、つい最近も、大手金融機関の暴力団関係者への融資問題や、大手百貨店・有名ホテルの食材偽装・不当表示問題が報道されるなど、不祥事は後を絶ちません。

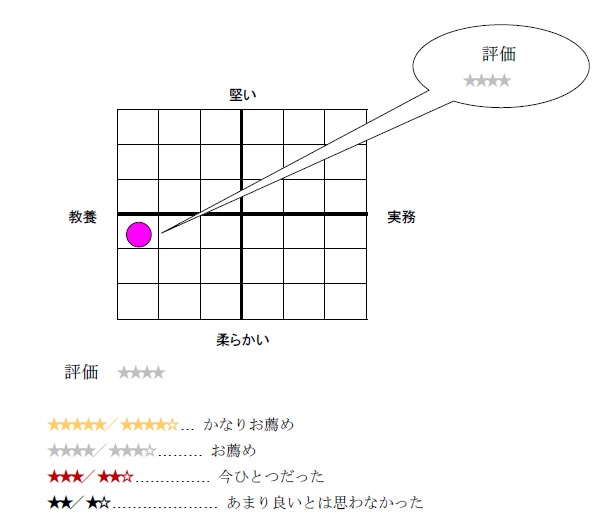

企業不祥事を防ぐにはどうしたらよいか、CSRが叫ばれるようになっても、人や組織はなぜ非倫理的な行動を起こすのか――この問題を考えるに際して、企業の行動に焦点を当てるマクロな視点から語った本は多くありますが、ハーバード・ビジネススクールの教授(経営管理)とノートルダム大学教授(ビジネス倫理)の共著である本書は、人間の行動に焦点を当てた「行動倫理学」というアプローチにより、いわばミクロの視点から人や組織の行動メカニズムを読み解きながら、意思決定プロセスに潜むさまざまな落とし穴を浮き彫りにしています。

著者らは、人はどうして意図せずして非倫理的に行動してしまうのかを、人間の意思決定プロセスをいくつかのケースを通して実証的に分析し、会社の方針を徹底しようとすることや、目標達成のプレッシャー、自分に対する過小・過大評価、身びいき、考える時間が短いことなどが、倫理的判断をおろそかにするとしています。

そうした状況において、なぜ倫理的に振る舞えないのかというと、行動前の段階では、自分の倫理的行動能力を過大評価し、倫理問題を度外視した判断や直感的行動をしがちであり、行動後の回想の段階では、自分の判断を正当化したり、倫理性の判断基準をすり替えたりして、自己を守りがちであるためと指摘しています。

他者の非倫理的な行動に気づかなかったりするのも、非倫理的行動を黙認するほうが自分の得になるという「動機づけられた見落とし」がそこにあるからだとし、個々の非倫理的行動が組織内で増幅するケースなどを挙げ、さらに話を社会のレベルまで広げて、なぜ賢明な社会改革ができないのかをも説いています。そして最後に、健全な企業組織や社会を構築する方法を示唆しています。

興味深いのは、コンプライアンスの取り組みを進めても、逆にそのことがバイアスとなって、組織の暗黙の文化が非倫理的な行動を助長してしまうことがあると指摘している点です。制度化の圧力が強まると、人は制度に合わせることばかり考え、内面からの動機や自らの言葉で倫理問題について考えなくなる傾向にあるという指摘は、ブラインド・スポットを突いているように思いました。

制度化を進めるだけで、非倫理的行動を防ぐという期待通りの効果が生まれるとは限らず、一つの意思決定が組織内外にどういった倫理的影響を与えるかを一人ひとりが考えることが大事であり、企業側も、形式的な取り組みではなく、自社が抱える問題を明確にし、自らの言葉で説明し、それに応える制度を作っていかない限り、経営基盤の強化にはつながらないということです。

著者の一人M・H・ベイザーマンは、ハーバードの“名物教授”であるとのこと。本書は教養書としても読める面もあって、マイケル・サンデルの『これからの「正義」の話をしよう』(2010年/早川書房)と重なる部分もあり、あの本が面白く読めた人には面白く読めるのではないかと思います。

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2013年11月にご紹介したものです

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー