日経文庫 2013年7月

職場のメンタルヘルス問題に関心のある従業員、管理職、人事担当者を対象に、メンタルヘルス不調への対処・予防法について分かりやすく解説した入門書です。

全5章構成の第1章「職場のメンタルヘルス不調」では、さまざまなメンタルヘルス不調について、その症状や治療、職場での対応が簡単に解説されていて、うつ病・うつ状態、不眠症、自律神経失調症、パニック障害、適応障害、双極性障害などから、いわゆる新型うつ病や発達障害まで、幅広く取り上げています。

第2章「メンタルヘルス不調を防ぐストレス対策」では、自分でできるストレスの緩和策として、ネガティブな「つぶやき」に気づいて対処する認知再構成の技法、漸進的筋弛緩法や呼吸法などのリラクゼーション技法、人間関係のストレスを見つめ直す対人関係療法的な技法や、自分の気持ちや考えを素直に表現するアサーティブネスの技法などを紹介しています。

第3章「職場で取り組むメンタルヘルス対策」以下、第4章「メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対応」、第5章「メンタルヘルス不調者への対応と復職支援」は、管理職や人事担当者にとっての読みどころかと思われます。

第3章では、職場を「元気にする」ことでメンタルヘルス不調を予防する「ポジティブなメンタルヘルス対策」について解説されています。職場のメンタルヘルスを左右するのは上司であり、職場のストレスを減らすマネジメント・コンピテンシーが管理職にも求められるとして、そうした行動を促すための「コーチング」「行動科学マネジメント」「コンフリクト・マネジメント」について解説しています。

さらに、いきいきとした職場作りを従業員全員で推進するための「職場環境改善活動」や「組織活性化」の取り組みや、こうした活性化対策をどのように企業の経営課題に組み込むか、関連部門とどう連携するかといった、施策推進のためのヒントが示されています。

第4章では、メンタルヘルス不調者の早期発見・早期対応のために管理職が留意すべきことや、部下の不調に気づいたときの対処法について、事例を挙げて解説しています。また、社内の健康管理窓口とどう連携していくか、従業員のプライバシーをどのように守ればよいかについても述べています。

第5章では、メンタルヘルス不調で休業している社員への対応や、復職支援の進め方を、休業開始から復職判定、復職プランの準備、復職後のフォローアップまで、場面ごとに解説しています。

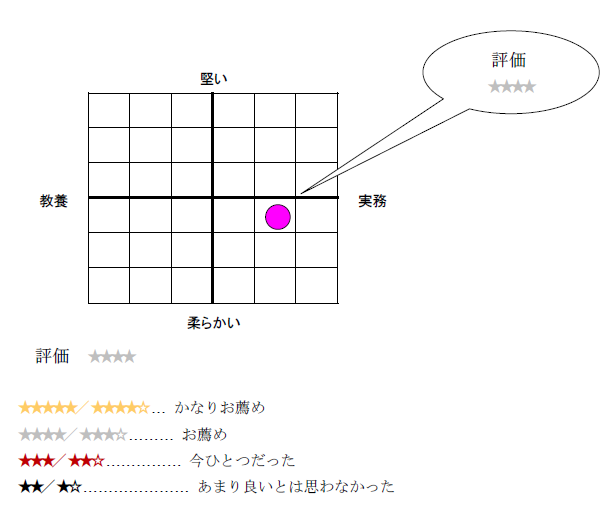

実務書と啓発書を兼ねた入門書と言え、メンタルヘルス研修を行う際のチェックポイントを確認する上でも参考になるかと思います。ただし、新書版にして広範な内容に触れているため、(項目主義にならないよう配慮はされているものの)例えば、復職支援などの解説はややもの足りないかもしれません。

復職支援について書かれたものでは、同著者と弁護士の向井 蘭氏による共著『現場対応型メンタルヘルス不調者復職支援マニュアル』(2013年/レクシスネクシス・ジャパン、共著)があります。また、労政時報選書にも、亀田高志 著『人事担当者のためのメンタルヘルス復職支援』(2012年)があり、実務知識を深耕したい人事パーソンには、これらに読み進まれることをお勧めします。

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2013年8月にご紹介したものです

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー