東洋経済新報社 2013年6月

本書のテーマは「職場の閉塞感」です。閉塞感は個人の「感覚」ですが、それは企業の構造的な問題に起因するため、その根源的原因を解決しない限り、状況は改善されないとしています。本書は、働く人々の「成長意欲があるにもかかわらず、企業内の構造がそれを阻害しているのではないか」との問題意識に基づき、職場に蔓延(まんえん)する閉塞感と日本企業が抱える構造的な問題点の関係を解明し、「閉塞感発生のメカニズム」と「閉塞感を乗り越えるための手だて」を示すことを狙いとしたものです。

第1章「今そこにある閉塞感―4つのケース」では、各年代層のビジネスパーソンが、どのような閉塞感を抱いているかをストーリー仕立てで描写しています。就職氷河期に入社後頑張ってきたもののキャリアの危機に立たされる30代、入社後バブル期を謳歌(おうか)しつつも事業不振の渦の中でやむを得ず今の仕事を続ける40代、終身雇用を約束されながらも人事担当者としてそれを自ら反古(ほご)にする役割を担わされ苦悩する50代、ジョブホップをし続ける中でいつの間にか報われない階層に押し込められる20代の4人の主人公が登場します。

第2章「職場の閉塞感はどこからやってきたのか」では、第1章の各ケースで描写された情景の背景にどのような閉塞感があるのかをあぶり出し、多種多様な要因が相まった結果、閉塞感が生まれていることを示しています。

第3章「社員を蝕む閉塞感の構造」では、第1章と第2章で見てきた閉塞的な状況を、より構造的・立体的に、メカニズムとして解説していきます。ここでは、閉塞感の発生源と元凶をそれぞれ「心理的なカベ」「構造的なカベ」と名付け、閉塞感の構造の全容を明らかにする試みがなされています。

最後の第4章「閉塞感に立ち向かう―カベを乗り越えるために」では、個人および企業が閉塞感を乗り越えていくための具体的な処方箋を提示し、当事者意識を持って主体的に取り組む際の、実践的なアドバイス集として読者に活用してもらうことを狙いとしています。

「閉塞感」というキーワードで企業や個人が抱えている今日的課題に斬り込むアプローチがユニークで、第1章のケースが極めてリアルであるため、読者は違和感なくその切り口を共有できるかと思います。第2章、第3章で展開される、日本企業の人事制度の歴史的変遷や、仕事主体ではなく人主体の人材フローといった特徴分析なども明快で、閉塞感の構造を把握するためのテキストとしても、変革を促す啓発書としてもオーソドックスです。

第4章も、企業として何をすべきなのかということと、個人としてどうすればよいかという両方の視点で書かれているのはいいのですが、どちらかというと個人への処方箋が具体的であるのに対し、企業として組織をどう変えていくかについてはやや“決定打”に欠くようにも感じられました。まさに「特効薬は残念ながら存在しないとしない」というのが、著者らの偽らざる言葉かと思われますが、人事パーソンにはやや物足りなかったかも。

ただし、「閉塞感の正体」はきちんと解明しているわけであって、タイトルずれはしておらず、解決法を安易に安売りしていない分、かえって著者らの誠実さを(問題の根の深さと併せて)感じました。一読して無駄にはならないと思います。

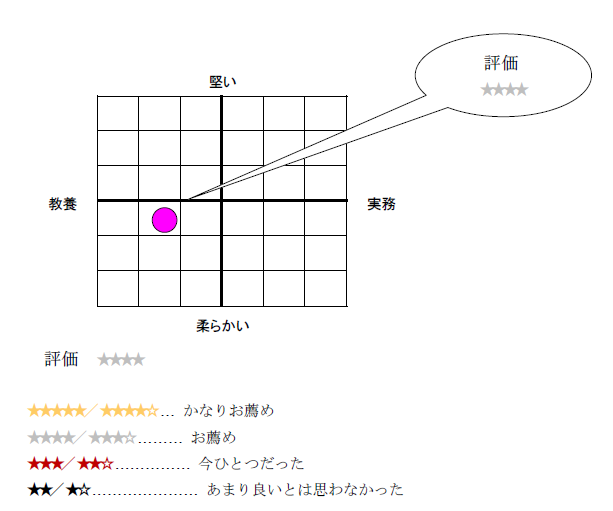

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2013年8月にご紹介したものです

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー