北崎 茂 きたざき しげる

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

シニアマネージャー

| 第1回 | 「HR Transformation」とは |

| 第2回 | 外資系企業に見るHR Transformation実現のポイント① ―BP(ビジネスパートナー)の目指す姿 |

| 第3回 | 外資系企業に見るHR Transformation実現のポイント② ―CoE(センターオブエクセレンス)と OPE(オペレーショナルエクセレンス)が目指す姿 |

はじめに

グローバル競争の中で勝ち残っていくためには、個々の事業に特化した人事の参謀役となるBP(ビジネスパートナー)の存在が重要な役割を占める。本連載の第2回では、HRトランスフォーメーション(以下HRTと略す)の中核となるBPについて、このような話を述べてきた。

では、求められる人事の改革とは、それだけでよいのだろうか。言うまでもないが、BPという考え方を適用するだけでは、それは事業部別に人事部が単純にいくつも生まれているのと変わりがない。人事の機能を各事業に分散・委譲しすぎることは、一方で全体最適の考え方を失ってしまうリスクが生まれる。また機能の重複化によるコスト増を招く結果も容易に想像できるだろう。

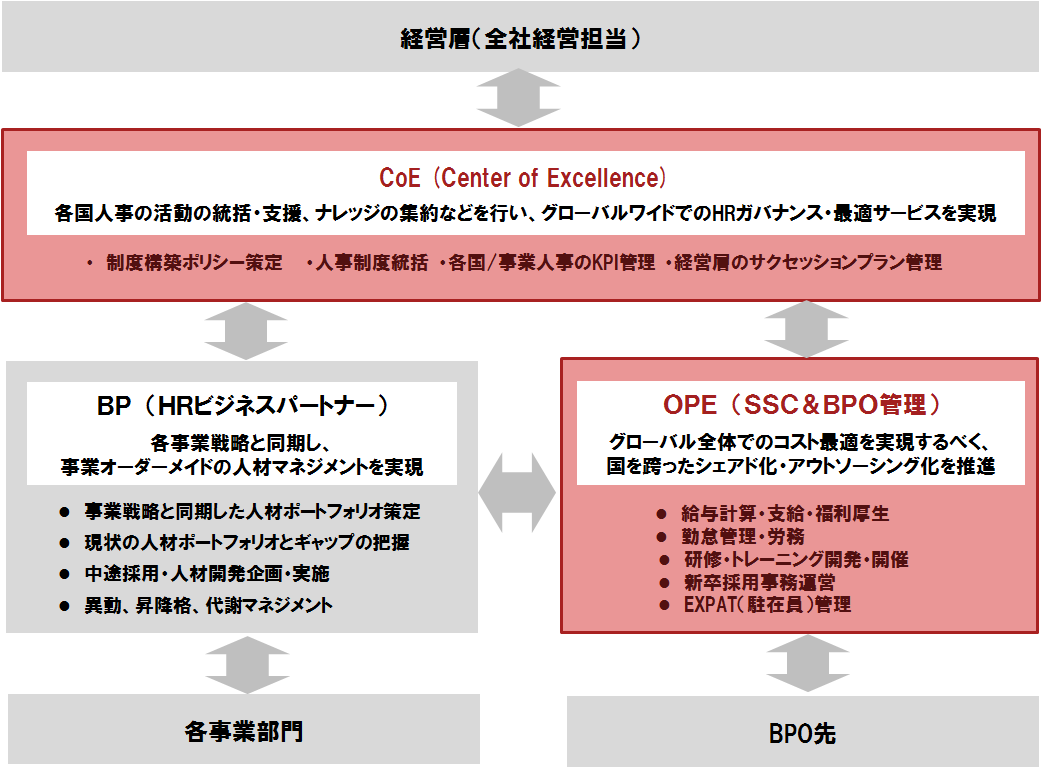

この第3回では、こうした課題を解決し、同時により競争力のある人事組織を構築していくために、HRTに求められるもう二つの機能要素、CoE(センターオブエクセレンス)とOPE(オペレーショナルエクセレンス)について、外資系企業での事例を交えながら、その求められる姿についての解説を進めていきたい[図表1]。

■CoE(センターオブエクセレンス)に求められる役割とは?

一般に使われるCoEという言葉は「優秀な頭脳と最先端の設備環境を持ち,世界的に評価される研究拠点」という意味を示し、大学などの研究機関で多く用いられている。この定義からも想像できるかと思うが、HRTの中で語られるCoEに求められる在り方とは、「世界最高水準の人材マネジメントを実現するために最先端の研究を行い、それを世界中の拠点に広めていく」――というものである。

さらにHRTにおけるCoEは、もう一つの大きな役割を担うことになる。それは、CoEが研究を重ね生み出した最先端のルールやポリシーが、きちんと現場で運用されているか、浸透しているかを監視する役割である。どんなに素晴らしいルールやポリシーがあったとしても、それが現場で活かされていなければ何の意味もない。最先端の施策を展開するだけでなく、それをモニタリングして、きちんと浸透・定着させるという役割も必要になってくる。

こうした最先端、もしくは最適な施策を生み出すような「イノベーション機能」と、その施策を、海外を含む全拠点に定着させきる「ガバナンス機能」の双方を求められるのがCoEなのである。あえて言うならば、第1回でも述べた内容でもあるが、「“ヒト”の切り口からグループ経営を考える新しい経営企画部門」という位置づけと言えよう。また、これは日本的に言うと「本社人事」にも見えるが、人事の全社あるいはグループ横断ブレインではあるものの必ずしも人事機能部門の頂点に立つ責任権限を持つわけではないということを留意しておきたい。

■CoEはどのような機能の集まりなのか?

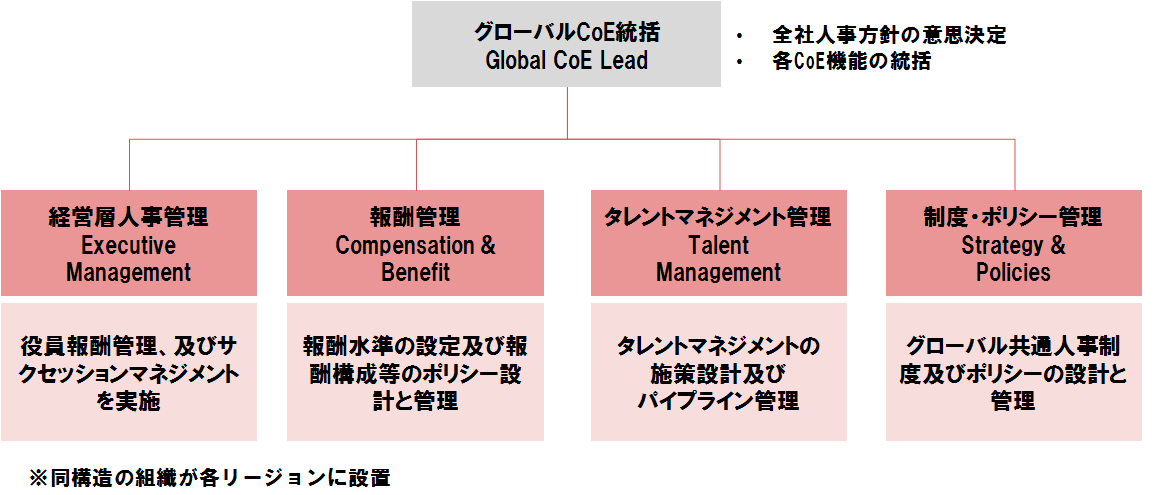

では、CoEは具体的にどのような業務を担うのであろうか。その主な役割は、報酬水準のコントロールやグループ経営者育成、企業グループの理念や哲学、行動規範やポリシー等の決定など、人事業務の中で特に全社最適視点を必要とする機能が多い[図表2]。ここで、もう少しイメージが湧きやすいように、ある外資系企業のCoEの組織形態について触れてみる。

[図表2]外資系製造業A社でのCoEの組織構造

[図表2]にあるように、CoEの組織体は、「専門機能単位」で組織が設置され、それぞれに、報酬管理・経営層人事・タレントマネジメント・制度ポリシー設計などの専門家が配置されている。この各専門組織については、どの機能を設置すべきという正解があるわけではないが、労働市場の変化に対して正確な情報・分析を必要とする「報酬管理」、全社に大きな影響を与える「人事制度ポリシー設計」といった機能は、HRTを推進するほとんどの企業でCoEの中に組み込む形としている。また、CoEに組み込まれるそれ以外の機能は各社各様で、企業の特徴が最も現れるところでもある。専門家を配置し、高度な研究を行わなければならない領域はどれか、という企業の意思が明確に現れるからである。人事ITシステムに重きを置く企業であれば、ITマネジメント企画機能をCoEの中に設置し、アウトソーサーなどの外部業者の効率活用などを深く考える企業であればベンダーマネジメント機能をCoEとして据えるケースなどもある。

■CoEに求められるスキルとは?

ここまで述べてきたように、CoEの中の各機能に従事する人材は、それぞれの専門プロ集団である。当然ながら、CoEが構築するルールやポリシーのほとんどは全社に影響を与えるものばかりだ。その影響範囲は大きく、中途半端なものを提供することはできない。さまざまなリスクを考慮し、緻密に計算されたものでなくてはならなくなり、さらに、その設計に当たっては高い知識と経験が要求される。

また、CoEはその専門性だけでなく、前述のとおり、決定されたポリシーを全社に浸透・定着させるためのコンサルタントとしての役割を担うということを覚えておきたい。コンサルタントというと曖昧な表現かもしれないが、分かりやすく言えば、事業に属するBPや、経営層を納得させるだけの戦略性・論理性・交渉力が必要になるということである。CoEが組み立てる戦略や方針は、時として事業サイドに属するBPと利害対立を生み出すこともある。全社一律での報酬水準や昇格基準の変更などがいい例である。

こうした際に、CoEは競合他社の状況や、マーケットのトレンドなどを熟知し、さまざまなデータ分析の下、現場と議論を重ね、すべての事業部に対して論理的に説得する力が求められる。そのためには生半可な知識では厳しい。少なからず、事業に属する人事専門家のBPを論破できるような、担当領域に関する専門性や、現場の納得を得られる定量的な説明ができるようなデータ分析力などが求められてくる。

特にこのデータ分析力というのは、ビックデータなどの考えにもあるように、近年大きな注目を集めている。グローバルに展開する企業では、各国に展開するすべての拠点や事業と膝を突き合わせて議論を重ねるのは物理的に厳しい。限られた時間の中で合理的にビジネスの方向性を決めていくためには、定量的な情報を使った議論が最も有効なのだ。ある世界的な外資系サービス業では、こうしたデータ分析力を特に重視しており、CoEの約20%にデータアナリスト(統計分析の専門家)を配置している。こうしたデータアナリストは、ハイパフォーマーの行動特性と業績との相関分析を行ったり、市場成長度・人口動態・事業成長性などから将来的に必要となる労働量とスキルを予測するなど、統計的な手法を駆使しながら人材マネジメント戦略を組み立てている。

こうした専門性は、一方でBPを助ける機能も果たす。BPは各事業に分散される機能であるため、事業に関する知識や情報には精通するが、一方で人事の細かい専門性や分析力を必要とする報酬などの領域に関しては、少なからず疎くなりがちである。また、BPに属する人材は、人事畑出身とは限らず、事業サイドの企画部門などからも配置される場合もあるため、その傾向はさらに強くなる。こうした際にCoEは、その専門性を活用してBPにアドバイスや情報提供を行い、全社としての人事施策の質の向上を支援するご意見番としての役割も期待されるのである。

■OPE(オペレーショナルエクセレンス)とは?

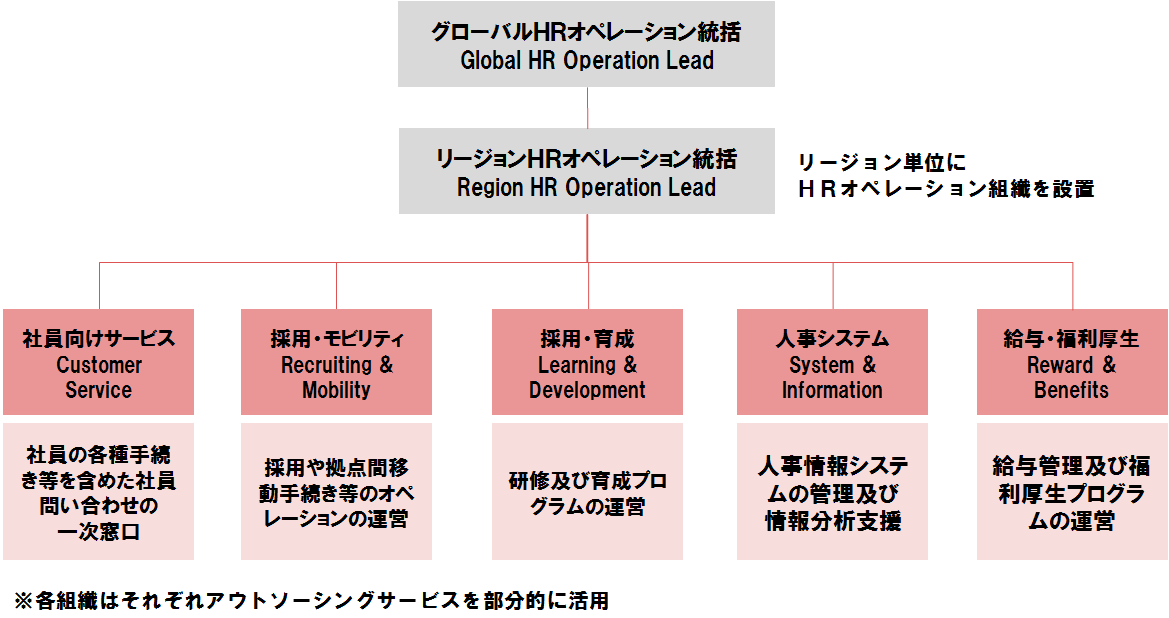

OPEは人事事務ルーチン作業を中心とした事務機能組織の集合体を指す[図表3]。給与計算、支払業務、福利厚生対応、採用事務管理、研修業務管理など定型的な業務がこれに当たり、品質の安定性に加えて効率性や生産性の向上が求められる。世界各国に拠点を数百も持つような企業であれば、こうした効率性の追求は、かなりのコストベネフィットを生み出すことが期待され、HRTでも最も時間と労力がかけられる部分でもある。

[図表3]外資系サービス業B社でのOPE組織構造

実は、このOPEの考え方は、BPと並んでHRTには必要不可欠な要素となってくる。というのも、BPはこれまで述べてきたように、事業オーダーメイドの人事戦略機能であり、そのオーダーメイド性を実現するためには、当然ながら人事機能全体としては人員を増やすことになる。しかし単純に、質を上げたいから人員を増やしたいと言っても、多くの経営者は首を縦には振りづらいであろう。そこで必要となってくるのが、その工数増のバランスを取るためのOPEである。「BPで増加される工数はOPEの効率化により相殺する」というのが、HRTを推進してきた企業の多くで実際に採られてきている考え方だ。

■グローバルITと標準化がOPE実現のカギ

OPEの実現に向けては欠かせない要素がある。それは、最新の人事ITシステムの活用、シェアードサービス化(SSC: Shared Service Center)、アウトソーシング(BPO: Business Process Outsourcing)といった手段である。こうした手段については、日本の企業でも多く取り組んでおり、手慣れたところであるかもしれない。しかし、先駆的にHRTに取り組む外資系企業では、これをアジア・欧州・米州などのリージョン単位、さらにはグローバルワイドで行っており、日本企業とは一線を画している。

これらの施策を、国をまたがる単位で行うことは、1990年代にはかなり難易度が高かったと言える。その理由は、グローバルやリージョンワイドでBPOを提供するサービスプロバイダーがほとんどいなかったからである。近年では、IBM社やADP社、アジア地域で言えばGenpact社といった会社がグローバル・リージョンワイドでのBPOサービスを拡充させ、HRTを普及させる大きな一つのきっかけとなっている。

しかし、こうしたグローバルやリージョンワイドでのSSCやBPOには大きな壁がある。国をまたがった業務プロセスの標準化である。ここでいう標準化とは、各国で行われる人事の業務の手順、例えば異動時の手続きの手順や、人事システムへの入力ルール、人事情報項目の統一などを指しており、これにより世界中どこでも同様の業務が行われるようにする。また、大きなプロセスの変更が行われたとしても、その変更を容易にすることができるようになる。

SSCやBPOを進めるに当たり、こうした業務プロセスの標準化が必要となることは言うまでもない。ただし、国ごとの法律や商習慣、さらには事業のサイズや成熟度などにより、業務プロセスの内容は千差万別である。例えば、日本や韓国などの特定の国だけで行われているような新卒採用の業務は、米国の企業にとっては異質なものであり、こうした各国固有の内容をどこまでグローバルの標準化の流れに組み込んでいくかが大きな課題となる。当然ながら、世界各国のこうした状況の差異をすべて把握している者など、企業の中にはほとんど存在しない。結果としては、標準的なモデルを軸に、各国の人事間で議論を重ね続けるほかに有効な手だてはない。こうした議論を通じ、限られた時間の中で、個別事情をどこまで加味し、グローバルやリージョン内での標準化を進めるかが、HRT成功の重要なカギの一つとなっている。

■総括

この第2回、第3回を通じて、HRTの核となる要素、BP、CoE、OPEの求められる姿について掘り下げてきた。ここで補足しておきたいのが、この三つの機能体に対して、どのような人事機能を割り振っていくかについては、決して一律の方程式があるわけではないということである。

単一事業の会社であれば、BPを営業・開発・生産といった機能軸単位で設置するケースもあるだろうし、CoEについても、企業が競争源泉と考える人事の専門機能が何かによって、その形式は異なってくる。OPEについても、アウトソースなどを過度に進めることは自社のナレッジを低下させるため、企業によっては社内でのSSCだけでOPEを実現しようとするケースもある。

これらは、企業の成長過程や文化、事業特性などによって大きく異なってくる。HRTを通じて達成したい目的が何であるのか、その結果として、顧客である経営層・従業員・事業部に対してどのような価値を提供するべきかをきちんと定義しなければ、単なる他社の模倣となり、競争力を生み出す源泉とはなり得ないということを留意しておきたい。

北崎 茂

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

シニアマネージャー

慶応義塾大学理工学部卒業。外資系IT会社を経て現職。人事コンサルティング領域に関して10年以上の経験を持つ。組織設計、中期人事戦略策定、人事制度設計から人事システム構築まで、組織/人事領域に関して広範なプロジェクト経験を有し、特に人事を含めた間接部門の組織設計においては、外資系企業から日系企業まで多数の企業における実績を有する。現在は、人事部門構造改革(HR Transformation)・人事情報ベンチマークサービス(Saratoga:サラトガ)におけるPwCアジア地域の日本責任者に従事しており、特にHR Transformationに関しては、さまざまな外資系企業でのプロジェクト導入・セミナー講演・寄稿を含め、国内でも有数の実績を誇る。