北崎 茂 きたざき しげる

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

シニアマネージャー

HR Transformation(HRトランスフォーメーション、以下HRTと呼ぶ)は、グローバル展開を行う外資系企業にとっては、近年の人事の最重要戦略に一つになりつつある。2010年時点で行われた市場調査(※)によれば、HRTを計画中、実行中もしくは完了していると回答した企業は、調査対象企業全体の約85%にも上っている。1990年代後半から日本中の企業で「成果主義」のキーワードが議論を起こしたのと同様に、欧米の企業では「HRT」こそが、経営層や人事が検討する近年の主要議題の一つとなってきている。

※資料出所:ADP「Global HR Transformation Survey 2010」

本シリーズの第1回では、「HRT」という変革プロセスを通じて得られる代表的な三つのミッション、「BP(Business Partner:ビジネスパートナー)」「OE(Operational Excellence:オペレーショナルエクセレンス)」「CoE(Center of Excellence:センターオブエクセレンス)」のコンセプトについて解説した。その変革の方向性や各ミッションへのウエートの持たせ方は、各企業が展開する事業体の数、国別の展開規模、事業特性などによって異なり、目指す人事組織・機能の形態も各社各様となっている。なお、繰り返しとはなるが、「HRT」とは変革の方向性・プロセス・手順そのものを指しており、結果として生まれる組織形態を指すものではないことに留意していただきたい。

この第2回では、まず「HRTの立ち上げ段階で必ず行うべきこと」と、HRTの中核となる「BPの目指す姿」、そして、第3回では「CoE」と「OE」について、私たちプライスウォーターハウスクーパース(PwC)が外資系企業とともに実際に取り組んできた例を紹介する。これらの機能を構築する際に重ねた論点や、日本企業の現状との違いを通じて、HRTを実現していくための具体的なイメージをつかんでいただきたい。

■HRTの立ち上げ段階で必ず行うべきこと ~ターゲティングモデルの構築~

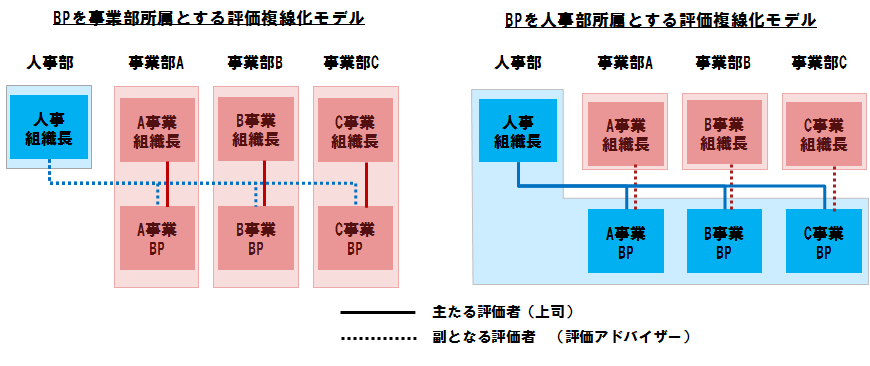

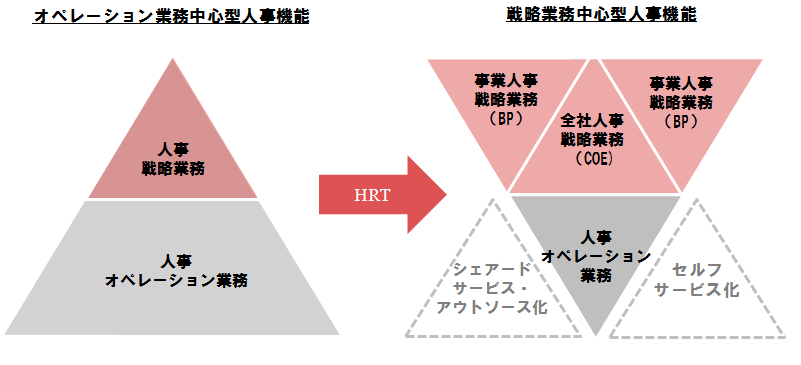

「何のためにHRTを実行するのか?」 多くの企業が掲げる最大の目的は人事機能の戦略化・定型業務からの脱却、いわゆる「機能ピラミッドの逆転」[図表1]である。しかし、このスローガンだけでは、多くの変革を必要とするHRTを順調に進めることはできない。

[図表1]HRTが目指す機能ピラミッドの逆転

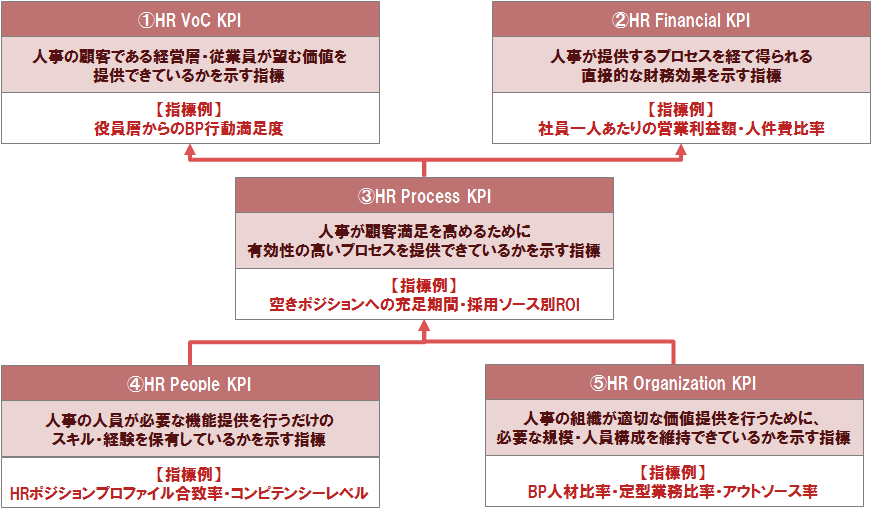

では、HRTを順調に進めた企業には、どのような特徴があるのだろうか。その代表的な変革手順の一つに「ターゲティングモデル構築(ブループリント構築)」と呼ばれるものがある。プロジェクトの初期段階において、多様なKPI(=Key Performance Indicator 重要業績指標)とベンチマークデータを活用し、目指すべき組織・プロセス・求められる人材の姿を、HRTの変革プロセスに関わる者すべてに対して、でき得る限り定量的に指し示すというもので、特に外資系企業では多く採用されている。

日本国内の企業でも、組織を再構築していく際に、業務削減効果などの定量的な目標を設定し、それをKPIとして管理していく企業がいくつもある。しかし、ここで言われているターゲティングモデルとは、業務削減効果だけではなく、[図表2]に挙げるような顧客への提供価値、それを実現するための人事機能の構成比率、人事機能に従事する人員数など、最終的な結果(財務的な指標)に加えてそれを導く要因となる人事のプロセスや人事人材のスキルまでを包括的にまとめたKPIの集合体のことを表している。これまでHRTを実施してきた多くの外資系企業では、この「ターゲティングモデル」を活用することにより、目指すべき姿の輪郭を明確にし、グローバルワイドで展開されるHRTの方向性を、意思疎通の難しい海外拠点まで浸透させることを可能にしている。

[図表2]ターゲティングモデルを構成する代表的な指標群

この中で特に注目されるべきは、①の「HR VoC KPI(人事に対する顧客満足度)」であろう。VoC(Voice of Customer)は、直訳すれば「顧客の声」であり、例えばBPの場合は、主たる顧客となる事業部門のエグゼクティブ・ディレクター層に対して、彼らからのBPに対するサービス満足度(事業戦略に対して、どの程度BPが貢献しているか)をインタビューやサーベイを通じて測定するというものである。

日本企業においても、これまで従業員満足度などのデータを全社から収集し、それをKPIとしている企業は多く見てきたが、ここで言われるような“事業観点から見た戦略貢献度”を定量的に収集しているケースはそう多くはない。BPの目的は事業戦略への貢献であり、いわゆる「戦略的人事(Strategic HR)」の実現と呼ばれるものであるが、明確な指標がないと非常に曖昧な概念になりやすくなる。そうした事象を払しょくするためにも、従業員満足度のみならず、事業部役員や部長層などビジネスユニットサイドからのVoCを獲得することが、「戦略的人事」として向かうべき方向性を定め、課題を浮き彫りにする上で非常に有効な手段と言える。

また、ターゲティングモデルの構築に当たっては、多くのHRT導入企業がマーケットデータを活用したベンチマーク比較を必ずといっていいほど行っている。報酬水準等に関するマーケットデータの獲得は、日本企業でも比較的行われてはいる。しかし、欧米企業では、こうした事業貢献度や、機能・組織に関する細部のベンチデータの獲得まで労を惜しまず積極的に行っているのである。こうした細部にわたるベンチマークデータの獲得は、HRTの推進において「競合他社に対する自社の向かうべきポジショニング」を明確に示すことができ、また、海外拠点を巻き込む際に、「組織やプロセスの設計思想に関する認識の相違の最小化」を実現できるという二つのメリットを持っている。

国内のみで実施するような変革プロジェクトであれば、関係者を個別に説得して意識を合わせることも可能だろうが、多くの海外拠点を巻き込むようなグローバルワイドでのHRTとなると、言語の違いや、コミュニケーション頻度の問題なども出てくる。このため、こうした定量的な情報こそが、「変革の方向性の意識合わせ」には必要不可欠な要素となってくることを留意しておきたい。

■BPの目指す姿 ~BP実現の論点とは?~

これまで導入を試みてきた多くの企業が、「HRTの最大の目的は人事機能の戦略化である」と答えるであろう。事業環境の急速な変化に伴い、求められる人材の質・量は数年単位で変化・多様化していく。その流れを迅速に捉え、各事業や機能が必要とする人材をいかに早く獲得・配置・維持できるかは、経営者の多くが抱える人事への最大の関心事であり、その実現の中核となるのがBPである。

第1回でも述べてきたが、BPは事業部門が求める人材のポートフォリオを構築し、その人材の調達戦略(採用・育成・配置)を組み立てる、いわば事業オーダーメイドの人事戦略機能とも言える。しかし行き過ぎたオーダーメイド化は、全社としてのガバナンス低下や、機能の重複化によるコスト増を招くリスクもあるため、どこまでBPに対する機能分権を行うかは、最も検討に時間を要するところである。

以下これまで導入を行ってきた外資系企業が、BPの姿を描く際に特に議論を重ねたポイントについて、四つほど挙げてみる。

[1]BPはどのような単位(機能・事業)で配置するべきか?

BPの設置単位をどこまで細分化していくか(現場のニーズに応えられる単位をどこまでとするか)は、最も議論を呼ぶところである。ここで二つのBPの設置単位例を挙げてみたい。

・製薬業A社の例 ~事業軸BPの設置~

A社では、医薬事業、医療機器事業、消費者向け事業など複数の事業体を抱えていたが、それぞれの事業は対象顧客、収益規模から、必要とされる社員のスキル・労働市場の流動性・社員の志向性なども大きく異なっていた。

A社では事業領域ごとに競争力を生み出せるタレント(優秀人材)の獲得・最適配置こそが、市場内での競争力維持には必要不可欠と考えており、その実現に向けては全社一律の管理を行っていた従来の人材マネジメントでは限界があると考えた。A社では、事業の大小を問わず、各事業領域で発生する環境変化に対応できる人事企画機能を保有することが、継続的な事業成長には必要不可欠と考え、全事業部に対して、専属のBPの設置を行った。

・製造業B社の例 ~機能軸BPの設置~

B社は、特定の自動車部品のみを扱う単一事業体であったが、B社が属する業界は、新興国市場における競争の加速や、業界内でのM&Aの増加など競争環境の変化が激しい業界でもあった。B社が競争力の源泉と考えていたのは、研究開発力・生産拠点のオペレーション能力であったが、開発者の引き抜き増加や、海外新規拠点への生産ノウハウの移転の難航など、人材にまつわる課題を多く抱えていた。

B社の人事の体制は、それまで、国別に人事部が設置され、それぞれの国別人事が独自の制度運用を行っていた。一方で開発や生産の組織は、クロスボーダー(国横断)型の組織へと移行を進めつつあり、そうした組織構造のギャップからも、人事部門は現場から「現場や海外拠点の事情も知らない人事が異動や育成に口を出してくるのはおかしい」と言われており、本社人事が考える人材マネジメントと、現場からの人事のニーズに大きな乖離が生まれていた。

こうした問題を解決するべく、B社では、バリューチェーン(特に開発・生産)の変化に対応し、現場ニーズに合った適切な人材マネジメントを実現するべく、クロスボーダー型の機能別BPの設置を行った。

上記の例のようにBPの設置単位としては、主に事業軸・機能軸のいずれかが考えられるが、最も一般的な例としては、事業単位(ビジネスユニット単位)とするケースが多い。事業特性の異なる、もしくは個々の事業サイズが異なるコングロマリット企業などに多く見られる形態であるが、このような会社が事業軸を採用する理由としては、人材マネジメントに影響を与える要素(事業環境の変化による人員の増減、収益構造の変化による報酬構造の変更等)が、事業軸のほうが多いためである。

一方で、単一製品を商材とするような製造業(完成車メーカー等)では、機能単位(開発・営業・生産・管理等)に設置し、開発などの特殊性の高い人材などに対してさらにオーダーメイド性の高い人材マネジメントを取り入れるケースもある。また一部の外資系IT企業では事業軸と機能軸の二軸によるマトリックス構造でBPを設置するケースもある。

ただし、過度の細分化は、全社最適を考えるCoEによるガバナンス力を低下させやすくするため(例えば全社で報酬水準の変更を行う際などに、細分化した組織では意見が分散化しやすくなり、収拾がつかなくなる)、いずれかの軸を採用するケースがほとんどである。

[2]BPの人数や、役職のレベルはどのぐらいに設定すべきか?

BPを設置する単位を決定した後には、一つのBPの役割に対して、どの程度の人数、スペックの人材を配置すべきかが議論される。

まず、人数の決定に当たっては、BPが持つ役割や責任の範囲、顧客となる事業に所属するエグゼクティブの人数、事業の複雑度、顧客となる事業部門にいる社員数など、提供する人材マネジメントの複雑度を決定づける要素を勘案して判断することになる。ある外資系製造業では、BPの役割を、事業戦略企画組織の人事領域担当(ディレクターレベル)として位置づけ、担当する事業部のホワイトカラー300人に対して1人のBP人材、ブルーカラーに対しては600人に対して1人のBP人材を設置するという判断基準を持っており、やはり役割の範囲、事業特性、人数規模という視点を組み合わせた基準定義を行っている。

また求められる役割のレベルという観点で言えば、いずれのケースにおいても、顧客となる事業部門の役員に対して、対等の議論ができるだけの経験・知識を備えていることが前提となる。役職のレベルで例えればマネージャーレベル以上の人材、企業によってはディレクター・部長レベル以上の人材のみをそろえるケースなどもある。

[3]BPの人材はどのように調達(育成)するのか?

では、このような人材は会社の中のどこにいるのだろうか? どのように育成すればよいのだろうか? これは多くの企業で挙がる課題であり、完全に解決できているという例は、先駆的な外資系企業においても、実情としてそう多くはない。

BPには事業戦略を組み立てる際に、事業の生産性や、人件費リスクに対して人事の観点からの提言が求められるため、人事に関する知識もさることながら、事業のバリューチェーン・競争優位性・財務指標に至るまで、事業にまつわる深い知識が求められる。これは、今までもあった人事の事業部担当や、人事の人間がちょっと事業を勉強した程度では、太刀打ちできないレベルである。

こうした課題を解決していくために、事業企画業務などの経験者をBPとして育成する企業も近年増えてきている。事業に精通した人材に、人事に関する知識を新たに付加していくほうが、育成投資という観点からは合理的であるという考えによるものである(これは人事の深い専門知識を求められる報酬や労務問題の領域については、CoEが補完するという役割分担を前提にはしている)。このほか、BP人材の半分を人事出身者、残りの半分を事業部門出身者とすることにより、スキルギャップのリスクを分散させているケースなども多く見られる。

[4]BPはどの部門に所属させ、誰が評価するのか?

次に挙げる論点はBPの所属部門である。単純に言えば「BPは誰が評価するのか」ということになる。人事に従事する者の評価は人事部門内で行われて当然というのが、日本のみならず海外でも、これまで通例であった。しかし、BPにおいてはその考えは大きく異なる。BPの最大の顧客は事業部門のトップであり、彼らが組み立てる戦略に対して、いかに貢献し、彼らの満足度を高めていくかがBP最大のミッションとも言える。そうした場合に、評価者は誰であるべきなのか。

理想論から言えば、BPの所属部門は、事業の企画部門などとすることが望ましい。極論を言えば、「身も心もその事業のためにささげる」ということになる。それにより、事業内部の情報に対するタッチポイント(接点)が増え、事業サイドのニーズに対する察知力や提案力を高める効果が期待できるからだ。

われわれが訪問するクライアントのいくつかでは、事業サイドの経営層から「人事は現場を知らない」という言葉を耳にする。事業部門からのニーズが多様化・複雑化を進める中、さらなる事業貢献を実現するためには、「既存の人事部門人材に対する育成・配置」とは異なる考え方を持つことが求められているのだ。

一方でBPの所属部門や評価者を事業(機能)サイドに持っていくことにはデメリットもある。事業部門に所属することにより、「過度の事業びいき」となるBPに対して、CoEなどの全社最適を考える機能・組織からの強制力を働かせづらくなるのである。単純に言えば、BPはあくまで事業・機能最適という部分最適視点を持っているため、全社最適視点を持つCoEとは意見が相違しやすくなるということである。

こうした事象を回避するための手段として、多く採用されているのが「評価者の複線化」である[図表3]。BPの所属自体は事業部門とし、その主たる評価者は事業サイドとするが、全社を束ねるCoEをはじめとする全社人事機能にも一定の評価権限を持たせ、これによりBPの過度の分権化を抑制させるのである。また、一部の企業ではBPを人事部門内部に所属させ、事業サイドに対して一定の評価権限を与えるという逆のケースもあるが、いずれにおいても、評価者の複線化を行い、過度の集権・分権を防ぐという目的は同じである。

■総括

今回はHRTという変革プロセスを通じて作り上げるBPの役割や、その設置単位、評価者、育成という要素について触れてきた。これらはいずれも、いかにして人事の事業貢献性・戦略性を高めるかという観点を基軸として議論されているものであるが、こうしたBPの議論は人事組織単体の中だけでなされるものではなく、事業部や経営を巻き込んで議論されるべき全社的な経営課題であるということを忘れないでいただきたい。そうでなければ、HRTは人事組織のためだけの人事の変革に終わってしまい、人事の事業貢献度を高めていくという本来の目的から大きく乖離した結果を招いてしまうだろう。

一方でHRTには、標準化(グローバルベストプラクティスの構築など)や、シェアードサービスなどの手段を用いて、グローバルワイドでの人事機能の品質向上・業務効率化・リスク低減を図るかというところも重要な論点となってくる。これについては次回の第3回で、CoE、OEの求められる姿の議論の中で触れていきたい。

北崎 茂

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

シニアマネージャー

慶応義塾大学理工学部卒業。外資系IT会社を経て現職。人事コンサルティング領域に関して10年以上の経験を持つ。組織設計、中期人事戦略策定、人事制度設計から人事システム構築まで、組織/人事領域に関して広範なプロジェクト経験を有し、特に人事を含めた間接部門の組織設計においては、外資系企業から日系企業まで多数の企業における実績を有する。現在は、人事部門構造改革(HR Transformation)・人事情報ベンチマークサービス(Saratoga:サラトガ)におけるPwCアジア地域の日本責任者に従事しており、特にHR Transformationに関しては、さまざまな外資系企業でのプロジェクト導入・セミナー講演・寄稿を含め、国内でも有数の実績を誇る。