Chapter3

人事担当者から見た自社の「年休の取りやすさ」

[1]自社の「年休の取りやすさ」の現状

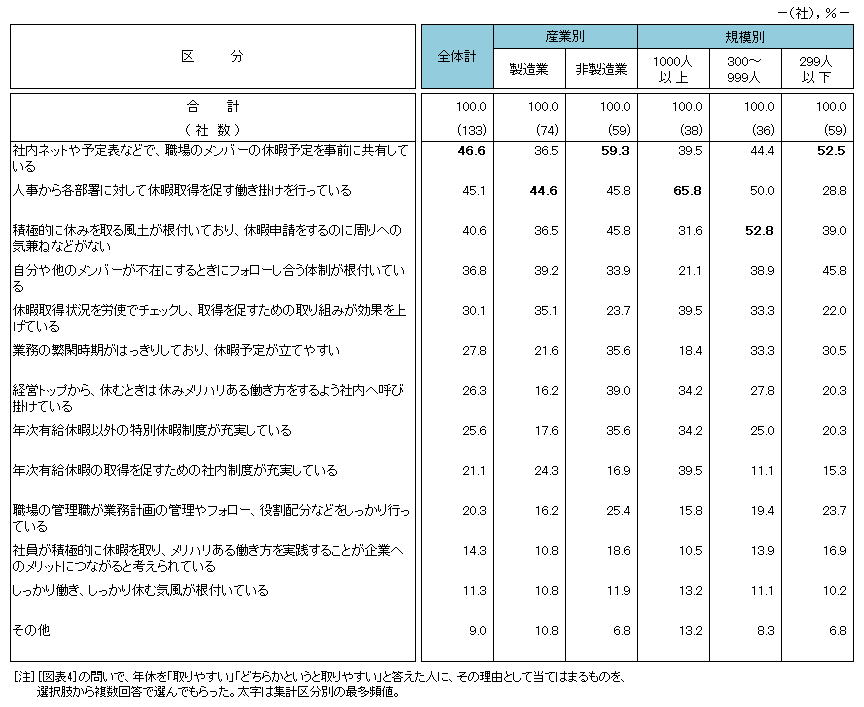

自社の現状を踏まえ、人事担当者の視点から自社の「年休の取りやすさ」について、「取りやすい」~「取りづらい」の5 段階評価で答えてもらった[図表4-1]。全体では、「取りやすい」と答えた割合が18.5%、「どちらかというと取りやすい」を合わせた割合は61.6%に上り、はっきり「取りづらい」と答えた割合(2.8%)を大きく上回っている。

同様に「取りやすい」と「どちらかというと取りやすい」を合わせた割合で比べてみると、産業別では現場を中心に計画の可視化を図りやすい製造業で72.5%、全体の4 分の3 近くが肯定的に答えており、非製造業(51.7%)との差は20 ポイント余りに上っている。規模別の比較では、一般に大企業ほど休暇制度や職場管理の仕組みが整備され、休暇が取りやすい状況にあると推測されるが、今回の調査では回答社数が最も多い「299 人以下」で肯定的な回答が70.3%に上り、「1000 人以上」(60.3%)を10 ポイント上回っている。「取りやすい」と答えた割合だけで見ても、「299 人以下」は27.4%と、「1000 人以上」(14.3%)の倍近くとなっている。このようにはっきりとした差が現れた背景は、この回答のみから具体的に把握することはできないが、人数と部署数の多い大企業ほど、部署ごとで見た「取りやすさ」の差が大きく、それが低めの評価につながっている可能性も考えられる。

[図表4-1]自社の「年休の取りやすさ」の現状

[2]年休取得率と「取りやすさ」の関係

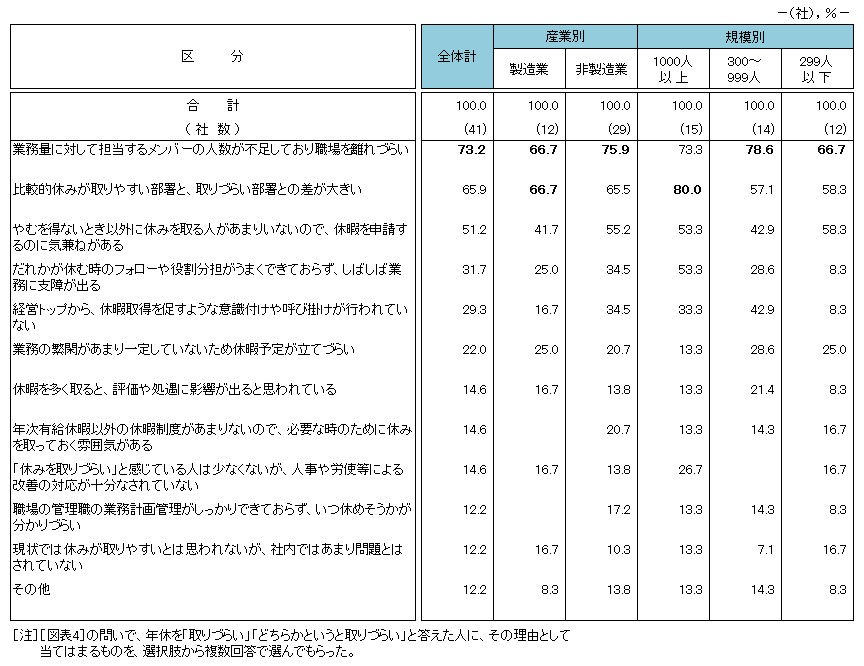

先に掲げた年休取得率の分布と、「年休の取りやすさ」の回答結果をクロス集計したものが[図表4-2]である。肯定派(取りやすい+どちらかというと取りやすい)と否定派(取りづらい+どちらかというと取りづらい)の割合を対比してみると、取得率30%未満の3 階級では否定派がいずれも40%超で肯定派を上回り、「30%台」を境に肯定派と否定派が逆転。「80%台」以上の回答は肯定派のみで占められている。

[図表4-2]年休取得率と取りやすさの関係

厚生労働省の「就労条件総合調査」(2012 年)によると、2011 年の労働者1人当たり平均の年休付与日数は18.3 日となっており、肯定派・否定派が逆転するラインの30%を単純に掛けると取得日数は年5.5 日程度となる。これを下回る取得実績の企業でも「どちらかというと取りやすい」という評価が一定数見られる回答結果ではあるが、おそらくは「病気などの事情で休まなければいけないときに最低限の休暇が支障なく取れればよい」という見方も含まれていると思われる。

各社の業態や組織・人員数、職場風土など、年休取得率を左右する要素はさまざま考えられるが、各人の積極的な休暇活用を促すという視点からは、「取りづらい」という否定派が多くを占める取得率30%未満の企業では改善余地が大きいと言えるだろう。

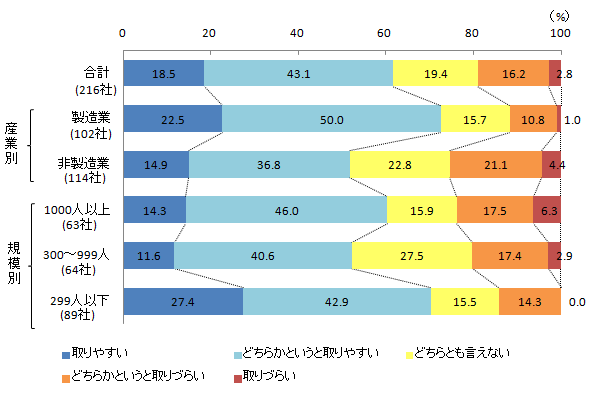

[3]「年休を取りやすい」と感じる理由

前記のように、企業によって取りやすさ・取りづらさの評価が分かれる中、「より取りやすい環境づくり」へのヒントを探る視点から、何が功を奏して「取りやすい」と感じているのか、あるいは何が問題で「取りづらい」状況と感じているのか、それぞれの理由を尋ねてみた(ただし、年休取得率の高低はここでの「理由」からは捨象している)。「取りやすい・取りづらい」のいずれについても、理由に当てはまりそうな選択肢を用意して複数回答で選んでもらい、選択肢以外の理由については自由記入で答えてもらった[図表5]。

まず、「取りやすい」と感じる理由では、「社内ネットや予定表などで、職場のメンバーの休暇予定を事前に共有している」(46.6%)が第1 位で、いわゆる“ 見える化” の取り組みを評価する回答が最も多かった。第2 位の「人事から各部署に対して休暇取得を促す働き掛けを行っている」(45.1%)もトップの“ 見える化”に匹敵する割合を占め、1000 人以上の企業では65.8%で最多となっている。第3 位は「積極的に休みを取る風土が根付いており、休暇申請をするのに周りへの気兼ねなどがない」(40.6%)で、ここまでが全体の40%超の支持を得ている。

一方、経営トップや管理職の取り組みに関連する項目では、「経営トップから、休む時は休みメリハリある働き方をするよう社内へ呼び掛けている」は26.3%、「職場の管理職が業務計画の管理やフォロー、役割配分などをしっかり行っている」が20.3%となっている。いずれも割合はさほど高くないが、これらは、「取りやすさ」への寄与度を低く評価しているというより、実施されている頻度・度合いがさほど多くない実態を示しているものと思われる。

なお、「その他」の内容として自由記入があった中では

・労使の取り組みとして、36 協定上、時間外労働の延長を行う際に年休の取得状況を確認している

・1 年1 人当たり12 日の休暇取得を労使共通の目標とし、取り組みを行っている

――といった労使の取り組みによる成果を挙げる回答や、

・部下の年休取得率を管理職の評価項目の一つとしている

・給与明細および就業カードに年休残日数を明記して、休暇取得を喚起している

――などの工夫を行っている例も見られた。このほかに、「(休暇取得は)当然の権利だと皆が考えているから」「個人の権利の行使に対し、職場の理解が進んでいる」など、休暇取得が個人の意識・職場の風土に定着しているという答えも数件ながら見られた。

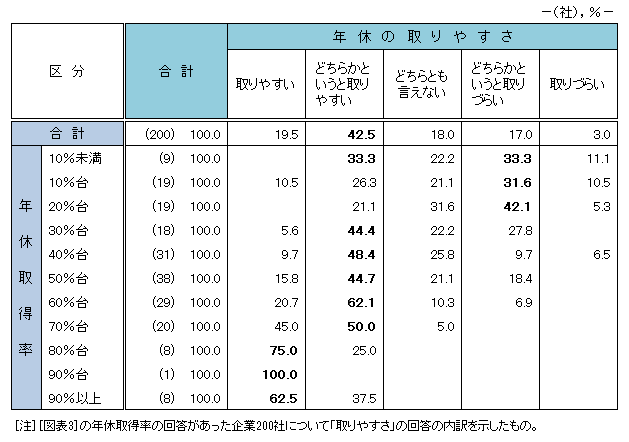

[4]「年休を取りづらい」と感じる理由

反対に「年休を取りづらい」と感じる場合、それはどのようなことによるのか。[図表6]にまとめた回答結果では、「業務量に対して担当するメンバーの人数が不足しており職場を離れづらい」が73.2%を占め第1 位となった。産業別・規模別に見ても、この問題を指摘する声はおしなべて多く、組織人員のスリム化が休暇取得に大きな影響を及ぼしている様子が見受けられる。第2 位は「比較的休みが取りやすい部署と、取りづらい部署との差が大きい」(65.9%)で、部署数・人数が多い1000 人以上の規模では、この問題を指摘する回答が80.0%でトップとなっている。次いで、「やむを得ないとき以外に休みを取る人があまりいないので、休暇を申請するのに気兼ねがある」(51.2%)が第3 位となっているが、この問題は第1 位に挙がった、業務量に対する人員不足の問題と密接に関係していると思われる。

マネジメント層が関わる問題では、「経営トップから、休暇取得を促すような意識付けや呼び掛けが行われていない」(29.3%)が全体では第5 位、300 ~999 人規模では42.9%で第3 位に挙がっている。「職場の管理職の業務計画管理がしっかりできておらず、いつ休めそうかが分かりづらい」は、全体では12.2%と指摘する声は少ないが、第1 位に挙がった業務量に対する人員不足の問題を是正する視点から、重要なポイントの一つと考えられるだろう。

なお、「その他」の自由記入では、

・休まず会社へ出ることが美徳であるという雰囲気が強い

・専門性の高い業務が多いため、担当者以外に代替がききづらく、休むとその分

本人が残業して穴埋めしなければならない

・休みを取ると個人や部門の営業ノルマ達成に影響が出るため、経営層や上司が

いい顔をしない

・休みが取りにくい部署では、大半が休日出勤に対する代休取得が精いっぱいで

年休取得まで回らない。一方、休みが取りやすい部署では100%取得に近い者

もいる

――などの回答があった。

INDEX

Introduction 調査のポイントと目的

Chapter1 企業にとっての休暇取得促進を図るメリット

Chapter2 2011年度の年次有給休暇取得率

Chapter3 人事担当者から見た自社の「年休の取りやすさ」

Chapter4 休暇取得に対する管理職の意識と対応

Chapter5 自社の年休取得についての改善意向

Chapter6 年休取得の改善を図るための取り組み

Chapter7 年休取得改善への取り組みを支援する手だて