山本紳也 やまもと しんや

プライスウォーターハウスクーパース株式会社

パートナー

人事の方は最近、「HR Transformation」(HRトランスフォーメーション、以降HRTと呼ぶ)という言葉を耳にされることが増えたのではないだろうか。

本連載では4回にわたり、このHRTの基本について分かりやすく解説する。まず、1回目の今回は、HRTがなぜ急に脚光を浴びるようになったのかという背景とHRTの概要を解説する。第2回では外資グローバル企業のHRTの現状を具体的に紹介、第3回では日本企業の取り組みの現状と課題を外資グローバル企業との比較から考える。そして最終回では、今後日本企業が何をどう取り組めば良いのかを考えることにする。

■HR Transformation(人事部門変革)

HRTという言葉は、日本ではここ1~2年で急に聞かれるようになったが、欧米の大手グローバル企業ではこの10年ほどの間に盛んに行われてきた変革である。日本語では、“人事変革”とか“人事部門変革”、“人事機能改革”などと訳されることが多いようだ。(ウルリッチらによる著書『HR Transformation』は「人事大変革」と訳されている)

トランスフォメーションとは、本来、“変換”“変形”“変態”というような意味であり、HRTとはまさに人事部門の役割機能や人事部門の在り方そのものを、グローバルにグループ単位で変革することを意味する。実は人事の世界に限らず、昨今、ビジネスの世界でトランスフォメーションという言葉は非常によく使われている。例えば、ビジネス・トランスフォメーションは、本来、市場環境の変化に対応するために行う根本的なビジネスプロセス変革を指す。マーケティングやセールの在り方、調達、ロジスティックス、開発から製造までの工程など、ビジネスのあらゆる場面でトランスフォメーションは行われている(筆者の所属するプライスウォーターハウスクーパースが行うあらゆるビジネス変革サポートの基本となるコンサルティング方法論の名前も“Transform”という)。

■HRTの背景と意味

IT技術の発展等に伴うビジネスのボーダレス化(グローバル化)とスピード化、技術の高度化によるビジネスの専門化や複雑化、さらには顧客の高度化と多様化などにより、あらゆるビジネス環境はここ20年で大きく変化し、その競争は激化している。結果、企業は)ビジネス・トランスフォメーションを余儀なくされ、そのビジネス変革に対応するために、本社のサポート機能も変革を迫られている。これは人事においても例外ではない。

HRTとは、ビジネス変革に伴い人事サービスの在り方を変革することや、ビジネス変革に合わせて人の働き方を変えることでビジネスパフォーマンスを上げることを目的とした、“人事機能のリエンジニアリングプロセス”を指す。

その内容と範囲は、例えば次のように、人事機能全般にわたる。

・事業部門やそこで働く従業員へのサービス内容とその提供方法の変革

・グルーブ全体の機能性と生産性向上のための人事部門変革

・これら変革に対応した人事機能組織の変革、リストラクチャリング

・新たなITシステムの導入活用、シェアードサービスやアウトソーシングの導入による効率化――など

特に多くの日本企業の場合、全社均一の事務的人事から、戦略的ビジネスパートナーとしての人事への変革が求められており、人事が生まれ変わるという意味から「人事創新」ともいえる(創新は最近中国で使われているinnovationの中国語訳)。

次回以降で具体的ケースを用いて解説するが、まずイメージを持っていただくために、いくつか昨今の人事課題例を挙げて考えてみよう。

●A社は、開発から販売、メンテナンスまで数十年のサイクルで成り立つ発電所事業と数百億円の投資を数年で回収しないと成立しない半導体事業を持っていたとする。それぞれの事業で、どのような人材を採用し、何を評価し、どのように育成するのがよいか。本社人事部はどう対応すればよいのだろうか。

●B社では、事業本部は日本にあるものの、開発はアメリカ、製造は中国とベトナム、販売は世界中という事業Xと、ビジネスがすべて国内で完結している事業Yを保有している。採用から評価、人材開発まで、本社人事部ですべてをカバーし両事業に最適な人事サービスを提供できるだろうか。

●C社では世界30カ国に拠点を持つが各拠点の平均人員数は30名に満たない。それぞれの拠点にすべての人事機能を持たせる必要があるのだろうか。ただ、どのケースでも世界統一の行動規範、人材マネジメントポリシーの統一というような課題は語られるだろう。

――現在、このようなビジネスの実態の中で、人事部門には、今まで以上に生産性の高い、すなわち、コストを最小限に抑えかつ事業の成功に貢献できる人事サービスが求められている。もう、今までの本社主導の均一人事では機能しなくなっているのだ。

■HRTの形

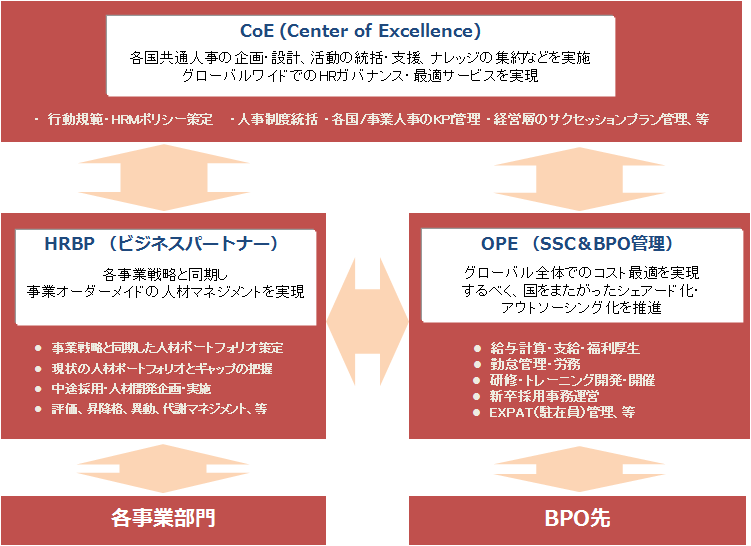

人事機能組織に決して一つの正解やあるべき姿が存在するとは思わない。HRT研究の第一人者であるミシガン大学のデイブ・ウルリッチ(Dave Ulrich)博士の提唱するモデルも、ビジネス環境の変化に伴い、ここ10年変化してきている。ただ、グローバル企業の現状を見ていると、一つのHRTの形というのは存在する。現在、定着している人事機能組織モデルは、CoE(Center of Excellence)、BP(Business Partner)、OPE(Operational Excellence)の三つの機能から成るというもので、多くの欧米グローバル企業のHRTでは、このモデルを実現している。

図表 欧米グローバル企業のHRTモデル例(クリックして拡大)

[注]図中の略語は以下を示す(詳細は本文参照)。

OPE:Operational Excellence SSC:Shared Service Center

BPO:Business Process Outsourcing

まず、CoEとは、『報酬や人材開発など各人事機能の専門プロ集団部門』であり、これらの人事機能で全グループに横串を入れるべく、企業グループの理念や哲学、行動規範やポリシー等の決定とその定着のためのコンサルタントの役割を担う。日本的にいうと本社人事にも見えるが、人事の全社あるいはグループ横断ブレインではあるものの必ずしも人事機能部門の頂点に立つ責任権限を持つわけではない。昨今、世界中でCEOがヒトやHRの重要性を語っていることを考えれば、ヒトの切り口からグループ経営を考える新しい経営企画部門という位置づけだろう。

BPは『各事業の人事戦略参謀』という位置づけである。ここで誤解してはいけないのは、BPは過去からあるリエゾン的な人事の事業部担当ではなく、事業本部長の戦略参謀であるということだ。BPの役割責任は決してCoEのメッセンジャーではなく、事業の成功と発展のためにHRMの視点から戦略を考え実践することにある。事業環境変化が著しく、その変化のスピードも速く、事業で結果を出すことが難しくなってきている近年、戦略部署としてビジネスに付加価値を与えるBPの役割がクローズアップされてきている。

OPEは『人事事務ルーチン作業を中心とした事務機能組織』となる。給与計算、支払い業務、福利厚生対応、採用事務管理、研修業務管理などがこれに当たり、安定性に加え効率性や生産性の向上が求められる。ここでは、最新のITを活用し、シェアードサービス化(SSC: Shared Service Center)やアウトソーシング(BPO: Business Process Outsourcing)の活用が重要な役割を担っている。人事の基本事務業務をいかに安定かつ生産的に運営するかが重要であり、事業や国を超えたシェアードサービス化をどう実現するかがHRT成功の重要なカギの一つにもなる。

■HRTの実践

HRTが具体的にどのようなプロセスを踏むのかを簡単に説明しよう。決して、特殊なことがあるわけではない。

まず、企業・ビジネスの戦略を明確にし、それを支える人事戦略を明確にする。それと同時に、人事組織構築の上での制約条件を把握・明示しておくことも必要だろう。次にその人事戦略を達成するのに必要な人事機能とその組織を議論する。ここで、CoE、PB、OPEの組織上の在り方、それぞれの役割、責任と権限が明確になる。

次に、生産性や制約条件を踏まえた上で業務プロセスを設計する。物理的な場所の問題(例えば、事務作業は標準化して地域単位でコストが安い場所に集約するなど)やIT、SSC、BPOなどの活用等の詳細計画を立てる。

後は計画に従って、各機能組織の詳細責任と権限を明確にしつつ組織を設計し、会議体やレポーティングラインを定義、それぞれの組織に求められるコンピテンシーを明確にし、見合った人材を採用配置する。並行してサービスベンダーの選定をしてIT構築やBPOへの移行を実践する。

当たり前のプロセスだが、かなりの業務量になることは想像がつくだろう。この時、卓上の設計に気を取られ、見落としてはいけない重要プロセスが従業員コミュニケーションだ。人事関係者はもちろん、社外を含めた周辺の関係者にもしっかりとその目的とゴールを伝え、いかに効率的かつ品質の高いコミュニケーション手法を構築するかも成功の鍵の一つとなり得る。

最近のグローバル企業のHRTを見ていると、業務の標準化(シェアードサービス化による生産性向上には欠かせない)とITやBPOの活用を軸としたコストマネジメントの視点が強くなっているように見える。「要はコスト削減の手法でしょう」という声も聞こえる。

しかし、実際には、自社・グループのビジネス戦略達成のためのサービス品質を高めることが重要なのは言うまでもない。HRTの実践には、サービス品質向上のためにビジネス戦略に直結したKPI(key performance indicator=重要評価指標)を設定し、同時にコストマネジメントゴールを設定することで、HRTを成功に導き、さらにその後のモニタリングを経て、より高い人事機能組織の構築に結びつけることが望まれる。

日本ではまだ目にしないが、HRTの変革成功のためには、HR Metrics KPI(※)による人事の数値管理も重要な役割を果たす。人事の方々ならお分かりのとおり、他のビジネス変革と同様に、HRTの仕組みに沿った人事サービスの品質やサービスに携わるメンバーの働き方の変革がHRTの成否を左右する。

(※)「HR Metrics」とは、人材マネジメントの生産性や有効性を計測する管理係数を意味する。

ビジネスのグローバル化と複雑化に伴い、組織がグローバル化・複雑化し、従業員も多様化している現在、組織マネジメント上で人事がいかに効率よく機能し、かつビジネス成功に戦略的に関われるかが組織力を大きく左右するようになっている。その姿を描き、そこへ導くプロセスこそがHR Transformation(HRT)なのだ。

山本 紳也

プライスウォーターハウスクーパース株式会社 パートナー

慶應義塾大学理工学部卒、イリノイ大学経営学修士課程修了。筑波大学大学院 ビジネス科学研究科 客員教授。組織・人事に関わるコンサルティングに20年以上従事。人事戦略、人事評価制度構築、マネジメント研修業務、役員人事・役員報酬、組織再編や事業再生に伴う人事関連コンサルティング業務、人事機能組織変革、組織風土の改革、日本企業の海外進出・グローバル化に伴う人事コンサルティング、その他組織人事に関わる調査研究業務等に携わる。組織と個の新しい関係を生涯の研究テーマとする。

著書に、「新任マネジャーの行動学」(経団連出版)、「21世紀の“戦略型”人事部」(共著、日本労働研究機構)、他に、組織人事に関わる論文・講演多数。