グローバル人材のハブ拠点に

――ビジネスで注目を集めるシンガポール

基幹業務(ERP)パッケージシステム大手のワークスアプリケーションズが、シンガポールに研究開発拠点をオープンし、4月23日に開設式が行われた。筆者は現地に飛び、さまざまな関連セミナーを聴きながら参加者や関係者に話を聞いた。そこで見えてきたものは何か。

グローバル人事の視点からレポートする。

「労政時報」編集委員・高井 尚之 ◆プロフィール◆

「バブルがはじけないで、海外からの投資がずっと続く国」(大手商社の現地駐在員)と言われるシンガポール。国内をクルマで移動すると、あちこちで建設ラッシュの光景に出くわす。「世界中から建設機械が集まる地域」ともいわれるように、車窓から見た各地の工事現場では、欧米や日本製のさまざまなクレーンが稼働し続けている。

海外からの活発な投資が、シンガポール経済を支えている(イメージ)

躍進著しい東南アジアの中でも、シンガポールは最も活気があり、失業率はわずか2%だ。最大の理由は、政府が海外資本の誘致に積極的なこと。今回のワークスアプリケーションズ(以下ワークスAP)も、シンガポール経済開発庁(EDB)の全面支援を受けて現地オフィスを開設した。式典ではEDBのジェイソン・ゴー局長がスピーチを行い、歓迎ぶりを示した。

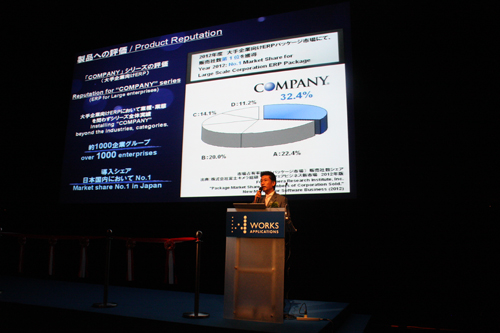

パッケージシステムの開発・販売・サポートを行うワークスAPは、1996年に設立された日本企業だ。ERPパッケージ「COMPANY」の開発で知られ、大手企業向けERP市場でのシェアは32.4%(※)を占めるトップブランド。1000社に及ぶ顧客企業を抱え、社員数は約3000人。

※2012年度。(株)富士キメラ総研調べ

今回の開設式は、セレモニー色の強い従来型のイベントとは様相が違った。日本から同社の顧客であるサントリー、ミサワホーム、ニチレイ、堀場製作所、東亜建設工業など大手企業を中心に人事部門やIT部門の責任者約30人が参加。現地から参加した三井物産、三菱化学、キリンビール、トレンドマイクロなどの駐在員約130人と合わせて160人以上のビジネスパーソンが集まり、式典以外に、実務的なセミナーが次々に行われたのだ。

そこに共通していたのは「グローバル人材獲得への期待と危機感」だ。セミナー内容を簡単に紹介しながら、経済状況や人材事情を説明していこう。

ワークスAPの開設記念セミナーが行われた「Fusionopolis」

「アジアのハブ拠点」としての優位性

セミナー前半では、「グローバル展開におけるシンガポールの優位性」と題して、企業会計や税務の視点から服部基之氏(プライスウォーターハウスクーパース(PwC) パートナー、公認会計士)が、企業法務の視点から栗田哲郎氏(ラジャ&ダン法律事務所 弁護士)が、それぞれ講演を行った。例えば、PwCの服部氏が語ったポイントは以下のとおりだ。

(アジア全体の状況)

・アジア経済圏の今後は、中国・日本・インド・アセアンの四極体制になる

・製造拠点から販売拠点への転換が進む

・アジア拠点を担う経営・管理人材の不足が課題

(シンガポールの優位性)

・アジアの中心という立地、政治や社会の安定性、法人税負担の低さ(法人税率17%)

・自由化水準の高さと透明性、公共インフラの整備

・公用語としての英語環境、管理・技術系外国人の雇用のしやすさ

また栗田氏は、次のようなシンガポールの法的優位性や注意点も指摘した。

・法人設立のしやすさ、撤退方法も容易

・土地法制も外国人は取得不可だが、統括拠点としては問題ない

・日本国内よりも細かな契約書を作成・締結する必要がある。

・アジア各国の中で公務員や政治家の腐敗度は抜群に低い。腐敗認識指数=(CPI)は世界5位(日本17位)

シンガポールは「国際仲裁」でも高い実績を誇っており、この点でもカントリーリスクの少ない市場といえる。各種データが裏づけるように、ビジネスのしやすさをランキングしている世界銀行の「ビジネス環境の現状 2013」では、同国が世界1位(日本は24位)だ。昔から企業進出が盛んだった国に、近年は地域統括拠点を置く企業が増えている。

こうした背景を持つ地域に、ワークスAPから進出した狙いは何か。同社の牧野CEOは次のように語った。

ワークスアプリケーションズは設立以来、各企業が自社の仕様で開発するソフトではなく、あらゆる業種業態に求められる業務機能をすべて標準で網羅したパッケージソフトウェアを開発し、日本の大手企業向けに販売してきました。現在では約1000社の顧客企業にご利用いただいています。

このまま日本の市場を伸ばすか、グローバルに打って出て外国企業との取引拡大を目指すかを考え、3年前には海外進出を図ったのですが一時撤退。この時期にお客様から「むしろ国内でのサポートを深めるべきだろう」「海外拠点の日本企業へのサポートはしないのか」と指摘を受け、熟慮した結果、経営方針を見直しました。

国内の大手企業は1万社以上あります。そこで当社は、これからも日本企業向けのIT構築を進め、アジア拠点をはじめ世界で事業展開をする日本企業のサポートを第一に考えます。すでに当社の顧客ユーザーのうち、約80万人の従業員が海外で勤務しており、このサポートも強化したい。シンガポールのR&D拠点設置はその一環です。社内には優秀なシステムエンジニア(SE)を抱えていますが、今後の事業拡大を考えると人材が足りない。そこでシンガポールでは世界で通用する人材獲得・育成も図っていきます。

シンガポール進出の狙いについてスピーチするワークスAPの牧野CEO

インタビューに応じる牧野CEO

ワークスAPの牧野CEO(中央)、小松シンガポールオフィス代表(左)

以下は報道陣との一問一答である(抜粋)。

――ソフトウエアの開発における、シンガポール拠点設立のねらいは?

当社のパッケージ開発には、顧客ニーズを踏まえて機能を追加し、使用上の不満を解決する①プロダクトマネジメントと、それを具体化する②デベロップマネジメントの2種類がある。①はグランドデザインを描き、②はそれを具体化する作業で、国籍を問わずに社内コミュニケーションでできる仕事だ。今後は業務の一部を、シンガポールに移していく。

――シンガポールでの人材獲得を、どう今後の事業展開にいかすのか。

今回こだわったのは「グローバルに活躍できる人材獲得」だ。数年前から上海にも拠点を置き、現地の優秀な中国人を採用。今回シンガポールでもエンジニアを約20人採用した。中国とは違い、人口約520万人のシンガポールでは優秀な人材は海外からの留学生が多く、今回は多くがインド人となった。米国マサチューセッツ工科大(MIT)レベルといわれるインド工科大(IIT)か、同等レベルの出身者だ。ローカルの現地スタッフではなく、グローバル人材としての採用で、将来的には世界中の拠点で働く可能性がある。

シンガポール国内だけでは人口も限られるので、ここを拠点に東南アジアでの人材獲得を強化する。顧客からの事業ニーズは多く、早急に開発人員を倍増させたい。前期は339人の新入社員のうち、国外から75人を採用したが、今年は国外採用が150人になる予定だ。

――優秀な人材は、IBMもヒューレットパッカードもオラクルもほしい。

グローバルIT企業に比べて知名度に劣るのは事実だが、IT企業を志望する学生はネットで業務内容や企業状況を調べて応募する。志望者にパソコンでプログラム構築してもらう当社の採用手法も好評だ。報酬水準も魅力的なはず。先日「ユニクロ(ファーストリテイリング)が報酬体系を世界同一に」と報道されたが、当社はもともと世界同一賃金だ。新卒モデルケースでも年収550万円と高い。

――さまざまな進出国の候補がうわさされるが、シンガポールの次はどこを考えているのか。

近いうちに米国に本格進出するが、次はブラジルなどの南米だと思う。その後はアフリカかもしれない。当社の「COMPANY」のようなクラウドで動き、顧客の要望を標準搭載するERPパッケージは海外展開しやすい。日本企業の進出先についていき、マンパワーの問題を見据えながら取り組みたいと考えている。

同社のシンガポールオフィス代表の小松宏行氏は「現在は50人で運営しているシンガポール事業所を、年内に100人規模にしてEC(電子商取引)の一部を移管したい」とも話す。

なおワークスAPは、「働きがいのある会社」(※)ランキングで、2010年に1位に輝くなど、5年連続して同4位以内をキープする企業でもある。

ちなみに、社内の雰囲気を複数の中堅社員に聞くと、「仕事を創り、自ら手を挙げた人が実現できる自由な気風があるが、指示待ち姿勢の人には厳しい」と口をそろえていた。

※「働きがいのある会社」=Great Place to Work(R) Institute Japanが認定する、「従業員が勤務する会社や

経営者・管理者を信頼し、一緒に働く人たちと連帯感が持てるか」を多角度から分析し、ランキング化したもの。

◇◇◇

人材・組織開発における日本企業の問題点

午後からは、ワークスAPのビジネスパートナーであるIBMからの製品紹介、ワークスAPの人事基盤システム「COMPANY」の製品紹介などがあった。一連のセミナーの最後を締めくくったのは、グローバル人材開発・組織開発のスペシャリストとして知られる三菱商事の松田豊弘氏だ。20年にわたりグローバル人事と向き合う松田氏の「本音」を紹介する。

当社は1994年に社長直轄の「国際人材開発室」を設置しました。2005年からは「海外の連結人事」を始めていますが、まだ道半ばです。昨年4月にようやく「グローバル人事部」が発足し、私の部署は、中国を除く全アジアとオセアニア地域が担当です。

この業務に取り組んで20年になりますが、教訓を得ながら実践しているのが現実。そこで20年間で何があったのか、特にこの10年来の活動を紹介したいと思います。

■HRDの課題を洗い出した

2000年から、社内HRD(Human Resource Development)コンサルタントとして、約1000人の従業員に意識調査をしました。その結果わかった課題があります。

例えば「透明性の不足」「日本から派遣された社員と現地社員との対話不足」「経営情報や戦略情報が英語になっていない」「人材の評価基準がはっきりしていない」といったことです。これらの改善に取り組んできましたが、今に至るまでこの問題と戦っています。

みなさんの会社ではどうでしょう。私が交流している日本企業もこれらの課題が多いようですが、おそらく英語の問題が大きいでしょう。日本人同士では通じる「行間を読め」の風土があり、なぜそうなったのかの「説明責任」を果たさないまま「玉突き人事」も多いのです。

事例を紹介しながら語る松田氏

次に、改善を行った事例を紹介します。現在、1年以内に赴任してきた駐在員の赴任「後」研修をシンガポールで3日間集中して行い、私が担当して意識改革を進めています。若手世代も海外赴任してくるので経験不足は否めません。日本本社でマネジャー経験のない人が海外に来ても、優秀な現地スタッフを使いこなせないのです。

研修では、まず組織運営を座学で学んでもらう。日本本社のグローバル経営戦略、それを受けたリージョナル経営戦略、そしてローカル経営戦略も伝えます。戦略情報というのは、優秀な従業員にとっては空気や水のような存在です。これは後で具体例を話します。

一連の活動を通じて、ビジネスモデルを変えながら人事制度を変える必要性がわかってきました。「組織全体の変化」と「個人の変化」のどちらで考えるかというと、両方です。

■生意気で戦略性を持つ人材の活用

現在、三菱商事は「中央集権から地方分権に」移っています。海外ビジネスも多いので、ノンジャパニーズ(非日本人)の人材を確保したいが、最後は他社に獲られてしまう。採用現場では“ジャパンパッシング(無視)”も起きています。中国では100人の学生のうち3人しか日本語を勉強していません。この3人の獲り合いにもなっている。

せっかく採用しても、何年かたつと、上からの指示に従順な人ばかりが残り、生意気で戦略性のある人は辞めていく。そして、また日本人が投入される悪循環もありました。

会社に貢献して辞めないように、優秀な人材には戦略情報――空気と水――を与えることが大切です。これは、私自身の経験からきています。前任地の香港にいた際に「日本本社がどういう戦略なのかわからない」とインド人に言われました。三菱商事は総合商社として約60年の歴史がありますから、企業活動におけるノウハウの大半は日本語で蓄積されています。戦略・戦術の具体的なビジョンが英語化していなかった。そこで英語に翻訳して本人に渡したら、戦略を理解してアクティブに仕事に取り組むようになりました。

何年か前に、「グローバルポテンシャル人材を見る視点」も図で作成しました。

アジアにおける採用の場合、特に本人の「自己開発志向・能力」に注目しています。採用後はCSR(企業の社会的責任)とチームワークを理解させた上で、「適練・適材・適所」の業務でビジネス経験を積んでもらう――これが理想ですが、そのためには本人に対して「組織ミッションと個人ミッションの理解」「職務評価の理解」「HR制度の理解」をきちんと伝える必要があります。優秀な人材ほど、常に努力して「早く日本人を追い越そう」としますから、彼らの本質を理解してモチベーションを高めるようにしたい。

持続的な組織運営の視点では、事業戦略をつくるだけではダメで、ビジネスを通じて人材を育てなければなりません。各組織の幹部社員は、次世代の育成もミッションです。

最後に、ようやく三菱商事にも非日本人の生え抜き役員が出てきました。この先5年、10年たてば非日本人の役員や幹部が増えていくでしょう。そこで初めて、本質的なグローバル展開を支える組織になっていくと思います。

また、現在注力していることの一つが、例えば部下のカナダ人やインド人が持っている優秀な知見を英語で示し、それを日本語に翻訳して我々が学ぶことです。『RYOWA(菱和)』という三菱商事グループ内の月刊広報誌があり、ウエブと冊子で社内に発信しています。日本語版と英語版があり、従業員はそれぞれの言語で情報を得ています。こうした社内メディアも活用していきます。

私が適任かどうかはともかく、こうした活動は誰かが継続的にやらないと取り組んだノウハウが失われます。人材開発・組織開発における「ナレッジマネジメントの共有・協働」も掲げていますので、興味のある方は一緒に取り組みましょう。それがジャパンパッシングへの対抗策にもなると思います。

(注)今回の講演内容をベースに、過去に松田氏が語った記事などの関連資料で補足した。

◇◇◇

こうした内容を、現地における他社の人事責任者はどう感じていたのだろうか。

「まだ設立したばかりで、そこまでの規模には達していないが、いずれ直面する問題として受け止めた」(キリンホールディングスシンガポール社、人事総務部長・森澤隆行氏)

「歴史的背景や企業規模も三菱商事さんと似ており、当社も同じような課題を抱えている」(ある大手企業の人事責任者)

――と共感する意見が目立った。

世界各地で奮闘する日本人駐在員は、時に日本本社の無理解とも戦う。現地事情を把握せず、あれこれ指示を出す本社への不満を示す「OKY」という言葉もある。「オマエが来てやってみろ」の頭文字だ。といっても現状の打破には、松田氏の活動が示すように、人材開発の実績を積みながら、経営層に訴求し続けて改善するしかないだろう。

グローバル人事の目的を簡単に言えば「自社が勝つための体制・態勢づくり」だ。競合企業がひしめく中で、人材開発・組織開発の方向性を掲げながら、どう手段に落とし込むか。常夏の多民族国家では、人材獲得・育成へのせめぎ合いが続いている。

現在のシンガポール経済を象徴する、オーチャード通りの高級ブランド

〈筆者プロフィール〉

高井尚之(たかい・なおゆき)

経済ジャーナリスト。1962年生まれ。日本実業出版社、花王・情報作成部を経て2004年から現職。「企業と生活者との交流」「ビジネス現場とヒト」をテーマに、企画、取材・執筆、コンサルティングを行う。著書に『「解」は己の中にあり』(講談社)、『なぜ「高くても売れる」のか』(文藝春秋)、『日本カフェ興亡記』(日本経済新聞出版社)、『花王「百年・愚直」のものづくり』(日経ビジネス人文庫)など。近著に『セシルマクビー 感性の方程式』(日本実業出版社)がある。