ソフトバンククリエイティブ 2013年4月

著者は、アメリカ国内の多くの大学で採用されている組織行動論に関する教科書の著者として知られ、日本でもその要約版『組織行動のマネジメント――入門から実践へ』(ダイヤモンド社)が、2009年に12年ぶりに訳されています。原著の累計売り上げは200万冊を超え、マネジメントと組織行動学の分野におけるベストセラー教科書とされています。

本書は、“The Truth About Managing People”(『マネジメントの正体』2002年)の最新版の翻訳で、『組織行動のマネジメント』がMBAなどでテキストとして使われている硬派な“教科書”であるのに対し、こちらは、現にマネジャーである人々、人を管理する職に就きたいと考えるすべての人を対象として、マネジメントの真髄を平易に説いた“啓蒙書”であるとも言えます。

マネジャーが直面する人間行動に関する主要な分野ごとに全9部59のトピックで構成されています。その分野とは、採用、モチベーション、リーダーシップ、コミュニケーション、チーム作り、業績評価などであり、ほとんど「人事マネジメント」に関するケースを扱っていると言っていいと思います。

新版のために16のトピックを書き下ろし、それ以外の部分も最新の状況を加味して書き直したとのことで、今回書き加えられたのは、倫理的なリーダーシップ、バーチャルなリーダーシップ、カリスマの負の側面、年齢に関する固定観念、職場でのデジタル雑音などの今日的なトピックです。

59のケースのそれぞれが一章となっていて、好きな順に読めますが、個人的には、今回書き直された部分が多かったリーダーシップに関する箇所が特に興味深く読めました。

カリスマ性は「身に着けられる」としながらも「毒にもなる」としてその負の側面も指摘しており、また、「優れたリーダーは政治に秀でている」として、政治は組織で生きていくために欠かせないとし、ポリティックスを肯定的に捉えています。一方、倫理に欠けるリーダーは、自分のカリスマ性を利用して、自己利益のためにフォロワーを支配しようとするとしています。また、今日のマネジャーは、コンピュータやスマートフォンなどで書かれた言葉を通して支援やリーダーシップを伝える能力が求められるとしています。

さらに、ほとんどのリーダーシップ理論はアメリカで、アメリカ人によって、アメリカ人を研究対象として展開されてきたため、アメリカの影響を強く受けているとしています。こうした理論では、精神的なものよりも合理性が強調されるが、それは世界各国で同じように通用するものではないとしています。

全体で230ページ弱であり、その中にはエッセイに書かれている箇所も多く、全体を通して読みやすい内容です。個人的には、自己啓発書的なものはあまり読まないほうですが、本書は著者の専門であるマネジメント、組織行動理論を、一般向けの読み物風に書き直した本であるとも言え、平易な表現の根底に確固たるバックボーンが感じられます。著者自身、部下の管理についての真理を学ぶのに、人事や組織行動学の詳しい教科書を読み通す必要はないとの思いから本書を書いたとしています。

その意図がよく生かされていると思われ、すべてのマネジャーはもちろんのこと、人事パーソンにもお薦めできる一冊です。

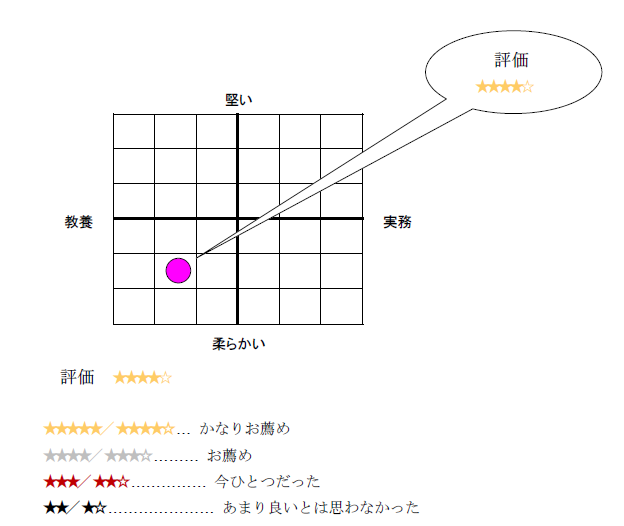

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2013年5月にご紹介したものです

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー