石井 妙子/西濱 康行/石井 拓士

(労務行政研究所:編)

労務行政 2013年3月

日々さまざまな事案や問題が発生する職場においては、人事管理的側面はもとより、企業秩序維持のためにも懲戒を検討しなければならないケースがあります。しかし、社員の起こす非違行為は多様であり、それらについてどのように対応すべきかであるかは、そう簡単な問題ではないように思います。本書では、企業における懲戒処分の基本的事項、判断の分岐点等について、豊富な判例を基に弁護士が丁寧に解説しています。

第1章「懲戒の種類・基本的考え方と実務上のポイント」では、懲戒処分とは何か、その根拠と限界ならびに有効性について解説するとともに、「一事不再理の原則」など懲戒処分を適正に行うために知っておくべきこと、実際の懲戒処分の進め方、懲戒の種別や懲戒事由にはどのようなものがあるかなどの基本的事項を解説しています。

第2章「労働判例に見る懲戒の有効・無効の分岐点」では、懲戒処分の基本的な考え方や懲戒権行使の限界を再確認するとともに、これまでの裁判例から、無断欠勤、業務命令違反、セクハラ・パワハラなど職場秩序を乱す行為、会社に損害を与える行為、私生活上の問題行為などに関する具体的事案について、それらが懲戒処分になるかならないのか、その分岐点を探っています。

第3章「懲戒制度の最新実態調査」では、労務行政研究所のオリジナル調査として、企業における最近5年間の懲戒制度の変更状況や、懲戒段階の設定状況、処分の種類、賞罰委員会など審査期間の設定状況をはじめ、「無断欠勤日数と懲戒処分」「出勤停止日数」と賃金の支給状況」「解雇における退職金の支給状況」などのアンケート結果を示すとともに、「売上金100万円を使い込んだ場合」は77.9%が「懲戒解雇」を適用――といったように、モデルケース別にみた懲戒措置の回答をまとめることで、懲戒処分の“世間相場”を浮き彫りにしています。

第4章「懲戒処分にまつわる実務Q&A」では、「痴漢を理由に懲戒処分を受けた後、再犯した社員の処分は?」「メールを私的利用している社員の処分は?」など、企業で実際に想定される21の懲戒対象のケースについて、その実務のポイントを、これも判例等を引用しつつ解説しています。

最終第5章「懲戒に関する文書・書式例」では、セクハラ事案の場合の「譴責処分通知書」や残業命令拒否の場合の「譴責処分通知書」など、懲戒に関する具体的な文書・書式例が掲載されています。

懲戒処分に関する実務的な解説書が少ない中、実務に供することを狙いとして多角的見地からよくまとめられているように思いました。ある程度の実務経験のある人事パーソンにとっての読みどころは第2章、第4章であるかと思われますが、第1章の基本解説の中にも、懲戒処分の「社内発表」に際しては、氏名の公表や、個人を特定し得る具体的事実の公表は原則として差し控えるべきであるといった、著者らの考えが織り込まれていたりもします。

懲戒をめぐる裁判例について、とりわけ近年のものがよく網羅されているのも本書の特長であり、実務担当者としては手元に置いておきたい一冊です。

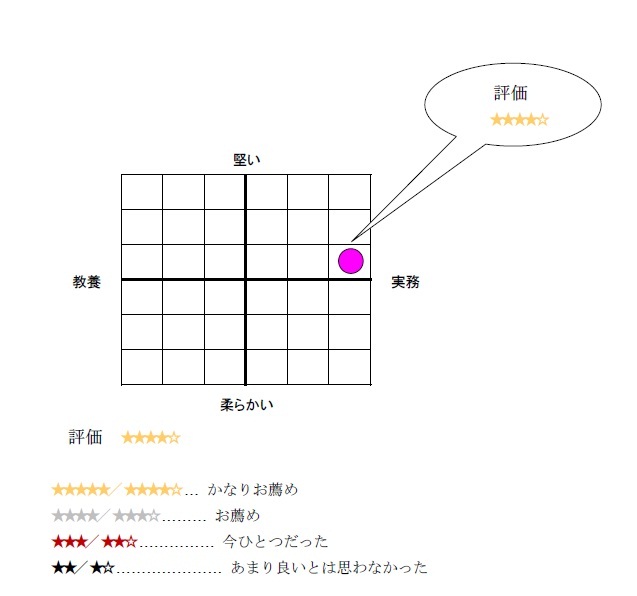

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2013年3月にご紹介したものです

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー