吉田利宏 よしだとしひろ 元衆議院法制局参事

■「過料(かりょう)」発見!

引き続き罰則の話です。前回、「お金を取り上げる刑罰」である「財産刑」には、罰金と科料(かりょう)があるとお話しました。

| 罰金 | 科される額が1万円以上 |

| 科料 (かりょう) |

科される額が1万円未満 |

ところが、労働法規の条文に目を凝らして見ると、次のような「過料」というものがたくさん規定されていることに気がつきます。今回は、この「過料」からお話を始めようと思います。

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

第68条 第56条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料に処する。

■過料の性格

「罰金のようで罰金でない」。過料の性格を説明するとそういえます。過料はたしかに「お金を取り上げる」罰という点では罰金や科料(かりょう)と同じです。しかし、「正式な刑罰」ではなく「軽いペナルティ」として科されるところが違うのです。

「四六五六(しろくごろく)はどこが違う、前足の指が四本で、後ろ足の指が六本、これを名付けて四六のがまだ」。有名な筑波山のガマの油売りの口上では、「四六のガマ」かどうかは、指の数で見分けるということですが、刑罰が正式かどうかは、刑法に定められた罰かどうかで決まります。過料は刑の種類を定めた刑法9条にその名がありません。

○刑法

第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。

■過料を科す手続き

さらにいえば、正式な刑罰かどうかは、刑事訴訟法という法律の手続きに沿って罰が科されるかどうかの違いがあります。正式な刑罰の場合には、簡単にイメージすると、警察が犯罪を見つけて、検察官が裁判所に罪を裁くよう求め、裁判で「やった、やらない」などのやりとりを経て、罰が科されるのが普通です。罰金や科料はこうした手続きがとられますが、過料の場合にはもっと簡単な手続きで科されます。国が法律などに基づいて科す場合と、自治体が条例などに基づいて科す場合で少し違いますが、いずれにしても、大がかりな手続きとはなりません。

■タバコのポイ捨てと過料

こうした過料の手続の軽さは、「罪」としての軽さから来ています。罰則や科料の対象が一般には「非難されるべき行為」なのに対して、過料は、例えば届出義務を果たさなかった場合など、軽めの行為違反に科されるのです。

ただ、どちらを規定すべきか正直悩む場合もあるようです。以前、東京都千代田区で「タバコのポイ捨て禁止条例」を定めようとしたときのことです。タバコのポイ捨てをした人に罰金を科すか、それとも過料にするかが議論となりました。過料で十分という人がいる反面、大火事になる可能性だってあるのだから、罰金で臨むべきだとする主張もありました。最終的には「手続きの手軽さ」で過料が採用されましたが、法令の罰則ひとつとっても、結構な「こだわり」の世界が展開しています。

■罰則の順番

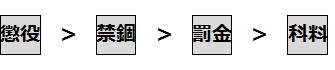

こだわりといえば、罰則の規定順序にも「こだわり」があります。罰則は重い順に規定されるというルールがあるからです。重い順というのは次のような順です

同じ種類の刑罰の場合には、より刑期の長い刑が、より額の多い刑が「重い」とされます。ここでも「過料」の扱いが問題となりますが、正式な刑罰ではありませんから、過料は正式な刑罰が並び終わった最後に規定されることになります。「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」を例にとると、罰則規定は次のように並んでいます。

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の罰則規定

| 62条 | 1年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |

| 63条 | 6月以下の懲役又は30万円以下の罰金 |

| 64条 | 50万円以下の罰金 |

| 65条 | 30万円以下の罰金 |

| 68条 | 20万円以下の過料 |

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2012年5月にご紹介したものです。

吉田利宏 よしだとしひろ

元衆議院法制局参事

1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。法律に関する書籍の執筆・監修、講演活動を展開。

著書に『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)、『政策立案者のための条例づくり入門』(学陽書房)、『国民投票法論点解説集』(日本評論社)、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規)、『判例を学ぶ 新版 判例学習入門』(法学書院、井口 茂著、吉田利宏補訂)、『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』(日本評論社、共著)など多数。近著に『つかむ つかえる 行政法』(法律文化社、2012年1月発行)がある。