吉田利宏 よしだとしひろ 元衆議院法制局参事

■罰則として働かせるには‥

「ごはんをちゃんと食べないと明日のおやつは抜きよ!」

今日もどこかの食卓で子どもがこうしかられているに違いありません。子どもにとっておやつは最大の楽しみ。抜かれたくなくて、目を白黒させながらごはんをほおばる姿が目に浮かびます。

子ども向けのルールなら罰則は「おやつ抜き!」で決まりなのですが、大人の世界ではそうもいきません。「ビール抜き」や「ナイター抜き」はつらい人が多いでしょうが、それでも、アルコールにも野球にも興味のない人にとっては何の苦痛も感じないはずです。人によっては「甘いもの抜き」や「コーヒー抜き」もかなり厳しいですが、これまた好き嫌いに左右される面が多いといえます。

すべての人に罰則として働かせるには「誰もが嫌がること」を罰として設定しなくてはなりません。そんなところから、法律の罰則では「自由を奪うこと」と「お金を取り上げること」を罰として定めています。これなら、誰だって嫌に違いありません。前者を「自由刑」、後者を「財産刑」といいます。とびきり重い罪を犯したものについては自らの命をもって償わせる「死刑」も存在しますが、労働法規違反に科される刑罰としては存在しません。

■懲役と禁錮の違い

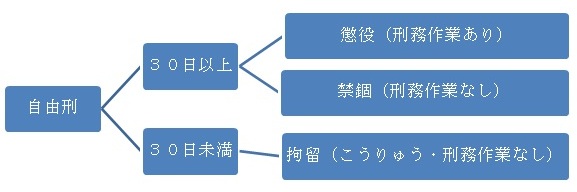

まず、自由刑の方から説明しましょう。[図表1]にあるように、自由刑は30日未満の短期のものを除くと、「懲役」と「禁錮(きんこ)」に分かれます。よく耳にする懲役と禁錮ですが、その違いは、いわゆる刑務作業があるかないかの違いにあります。

[図表1] 自由を奪う罰則―自由刑の態様

さらにトリビアな話をすると、どうして刑務作業を科されるかといえば、「道徳的、倫理的に許されない行為をしたから」と説明されています。法律用語らしくないのですが、道徳的・倫理的に許されない罪のことを「破廉恥罪」(はれんちざい)といいます。「破廉恥罪には懲役を、そうでない罪には禁錮を」というのが刑罰の基本なのです。

例えば、同じ「騒ぎを起こして刑罰を科される」ものに、騒乱罪と内乱罪があります。騒乱罪には懲役刑の選択もありますが、内乱罪にはありません。内乱行為は常に政治的な目的のためになされるからです。内乱罪は重い罪ながら破廉恥罪ではありません。ですから懲役刑にはならないのです。首謀者には死刑か無期禁錮を科すべきものとされています。

ただ、禁錮刑を科された者の多くは自ら進んで刑務作業を手伝うといいます。それはそうでしょう。ただただ拘束されるのはかえって苦痛に違いありません。そんなこともあり、懲役と禁錮の区別をなくしてしまおうという意見もありますが、まだ、その区別は残ったままです。

| 騒乱罪 | 1年以上10年以下の懲役または禁錮(首謀者) |

| 内乱罪 | 死刑又は無期禁錮(首謀者) |

■罰金と科料

もう一つの財産刑ですが、こちらは科される額によって罰金と科料(かりょう)に分かれます。今時、1万円未満ではなかなか罰則の役割を果たせませんから、たいがいの財産刑は「罰金」となります[図表2]。

■罰則の幅

自由刑にしろ、財産刑にしろ、罰則は、次にあるように、「~年以下の懲役」「○円以下の罰金」などと幅を持たせて定めているのが普通です。その範囲で裁判所が具体的な量刑を宣告します。こんなふうに幅を持たせてあるのは、犯罪の動機、犯罪が社会に与えた影響、そして、犯罪後に反省しているかなどの事情をいろいろと織り込めるようにしているからなのです。

○労働安全衛生法

第116条 第55条の規定(労働者に重度の健康障害を生ぜしめる物の製造等の禁止:筆者注)に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2012年5月にご紹介したものです。

吉田利宏 よしだとしひろ

元衆議院法制局参事

1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。法律に関する書籍の執筆・監修、講演活動を展開。

著書に『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)、『政策立案者のための条例づくり入門』(学陽書房)、『国民投票法論点解説集』(日本評論社)、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規)、『判例を学ぶ 新版 判例学習入門』(法学書院、井口 茂著、吉田利宏補訂)、『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』(日本評論社、共著)など多数。近著に『つかむ つかえる 行政法』(法律文化社、2012年1月発行)がある。