PHP新書 2012年11月

これまで労働は大きく肉体労働と頭脳労働に分けられてきましたが、本書でいう「感情労働」とは、仕事をするなかでの心の負担にポイントを置いた労働のことであり、この概念は1970年代にアメリカで生まれ、社会学者による航空会社のキャビンアテンダントの調査研究などで知られるようになったとのことです。本書は、その感情労働に注目したレポートです。

かつては、嫌悪や怒りなどマイナスの感情をコントロールし、笑顔のサービス提供を強いられる労働の典型といえば客室乗務員や看護・介護職などであったのに対し、近年は、営業職や教師、さらには普通の若手社員、中高年社員らにも感情コントロールの負荷がのしかかっていると本書は報告しています。

例えば、営業職は、本来の自分の性格に関わらず、ポジティブで爽やかな自分となって顧客に向き合わねばならず、「この商品は相手にとって必要ないかもしれない」と本心では思っても、「これは相手のメリットになる」と自分を信じこませて交渉に当たらねばならない――そうした仕事の反復が不毛のように思われ、自分の将来に不安を持つ若者が多くなっているとのことです。

さらに顧客を相手にしない職場内においても、若者は若者で、自らのキャリア観と今いる職場との間のギャップや、理想の上司像と現実の上司との間のギャップを感じてやる気を失ってしまう。また、そうした部下を持つ上司は上司で、部下に尊敬されることなく、むしろ360度評価などによって“下からの逆攻撃”を受けて悩んでおり、こうした相互の軋轢(あつれき)から、それぞれに違和感・不安感・緊張感が高まっていて、職場における感情問題は臨界寸前の状態にあると。

本書では、こうした職場と感情労働の問題を、「新型うつ」「パワハラと逆パワハラ」「成果主義」の三本の柱を軸に考察するとともに、若者における感情労働の問題、ミドルエイジにおける感情労働の問題のそれぞれについても分析を行っています。

各層へのインタビュー取材がベースになっており、真摯なレポートおよび考察になっていて、一部の人にはショッキングな内容に思えるかもしれませんが、現に職場内にいる人間にとっては、特に目新しいことが書かれているわけではないようにも思いました。

こうした状況をただ「仕方がない」と受け止めてしまうのではなく、分析的に捉える視点は必要であるし、経済産業省の打ち出した「社会人基礎力」の内容に疑念を呈していることなどにも共感しましたが、著者自身の目から見た、感情労働の問題に対する処方箋が示されていない点が物足りませんでした(著者自らも、解決策を示すのが本書の目的ではないと断ってはいるが)。

アメリカの社会学者C.ライト・ミルズは、『ホワイトカラー ―中流階級の生活探究』(原著刊行1951年、1971年/東京創元社)の中で、ホワイトカラーの疲弊度が増す理由を、「従来の賃金労働者は彼の労働とエネルギーとスキルを売っていたが、ホワイトカラーは、多数の消費者、顧客、管理者に対して自己の労働を売るだけでなく、自己のパーソナリティをも売るためである」と書いています。

ホワイトカラーの感情労働による自己疎外については、1950年代初めに書かれたこのミルズの一文が、すでに核心を突いていたのではないかとあらためて感じます。

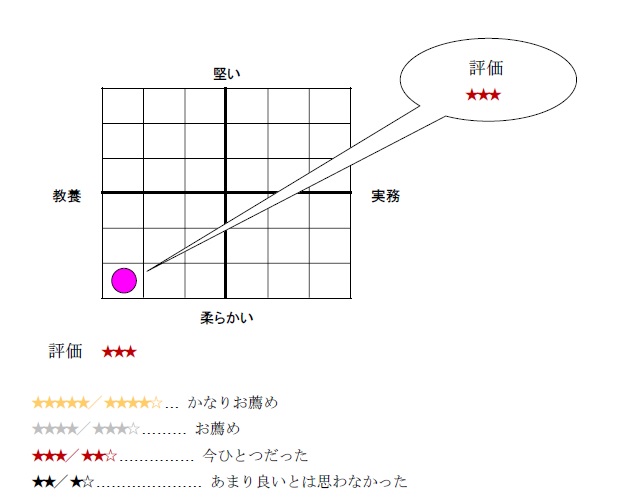

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー