文春新書 2012年11月

最近、企業の新卒採用で、面接に来た複数の学生の、辛うじて内定を得ている企業名が同じであったりすることが多いのが気になりますが、学生たちもその内定に満足していないからこそ、内定後も他社の面接に来ているのでしょう。

本書は、大学在学中からNPO代表として若者の労働相談に関わってきた、労働政策・労働社会学の研究者が、大量採用した社員を劣悪な労働条件で働かせては使い捨てにする「ブラック企業」の実態を示した本です(「大量採用」はブラック企業の最大特徴のようだ)。

ただし、ブラック企業問題を考える際には、被害者である若者個人の側面と、社会問題の側面があるとし、個人から社会へと視野を広げることで、いわゆる“告発ジャーナリズム”とは一線を画しているようです。

とはいえ、前半のブラック企業の実態について書かれた部分の、大量採用した正社員を法違反に近い労働条件で働かせ、うつ病から離職へ追い込むなどのマニュアル化したようなやり方には、あらためてヒドイものだと思わされました。

後半部分、社会問題としてこの問題を捉えた場合、ブラック企業の第一の問題は、若くて有益な人材を使いつぶしていることであり、第二の問題は、新卒の使い捨て過程が社会への費用転嫁として行われていることであるとしています。

うつ病罹患者の医療費コスト、若年過労死のコスト、転職コスト、労使の信頼関係を損ねたコスト、少子化コスト、サービス劣化のコスト――これらを外部に転嫁することでブラック企業の成長が成り立っていると考えると、著者の「国滅びてブラック企業あり」という言葉も冗談では済まなくなる?

著者は、こうしたブラック企業は、終身雇用・年功賃金と引き換えに企業が強い命令権を有す「日本型雇用」の特徴を悪用し、命令の強さはそのままに、雇用保障などのメンバーシップはない状態で、正社員を使い捨てていると。そして、労働市場の現況から見るに、すべての日本企業はブラック企業になり得るとしています。

実際、中小企業に限らず、今日では大手新興企業が日本型雇用を放棄している状況であり、これまで日本型雇用を守ってきた従来型大手企業もそれに引きずられていると。

こうした事態に対する対策として、国が進めている「キャリア教育」や「トライアル雇用の拡充」などは功を奏さず、むしろ、ブラック企業から身を守るための「ワークルール」(労働法規など)を学生に教えるべきだとしています。

また、これからの企業は、「普通の人が生きていけるモデル」を構築すべきであり、それは賃金を上げることには限られず、教育・医療・住居に関する適切な福祉施策があれば、低賃金でもナショナルミニマムは確保可能であり、目指すは「低福祉+低賃金+高命令」から「高福祉+中賃金+低命令」への転換であるとしています。

学生、社会のそれぞれに向けて分かりやすく書かれていますが、企業側の人にとっても、「ブラック企業」問題が他人ごとではないとの認識を持っていただく一助となる本かと思われます。

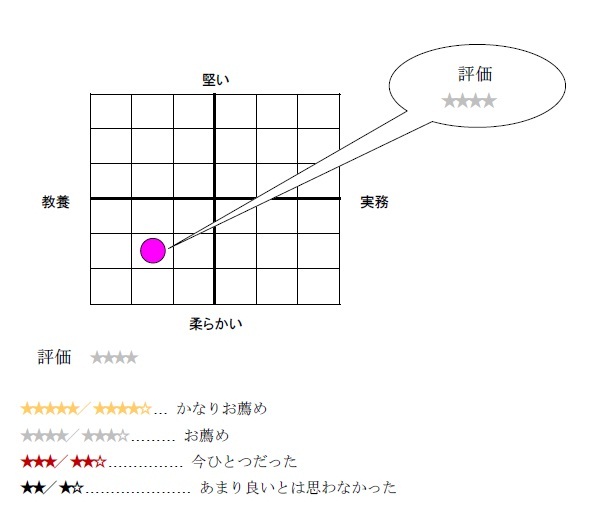

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー