| 会社概要:2010年10月に日立ソフトウェアエンジニアリングと日立システムアンドサービスの合併により発足。事業分野別のカンパニー制を展開する日立グループの「情報・通信システム社」の中核企業として幅広くソリューションを提供。 http://www.hitachi-solutions.co.jp/ 本社:品川区東品川4-12-7 設立:1970年9月 従業員数:1万389人(2012年9月末現在) 平均年齢:38.9歳 |

●“ポジティブな休み方”を広げる取り組みをスタート

今日、企業が設けている休暇制度を見渡してみると、その種類や名称は実に多彩だ。リフレッシュ休暇やメモリアル休暇、ボランティア休暇、自己啓発休暇…など。社会の変化と社員のニーズに対応するために、あるいは企業が社員のさまざまな活動を積極的に支援する施策の一環として、休暇制度の種類や仕組みは、年を追って多様化してきた。

こうした変化は、おそらく多くのビジネスパーソンに肯定的に捉えられているはず。しかしその一方で「休暇に何らかの名目が付いていないと休みが取りづらい」という変わらない現実を映しているようにも思える。

会社がお墨付きで制度化した「○○休暇」なら、上司の視線も気にならず、職場の同僚にも気兼ねなく申請できる。でも普段の年休は『何で休むの?』と聞かれるわけではないけれど、皆が忙しく働いている職場ではとても言い出しにくい…。ワーク・ライフ・バランスの推進が声高に叫ばれる今日でも、こうした心理的なハードルを越えることは、なかなか容易ではない様子だ。

そうした中で、日立グループの中核的なシステムインテグレーション企業である日立ソリューションズは、2012年10月から新しい休暇制度の取り組みをスタートした。その名称は「ポジティブ・オフ休暇」。

細かなルールや休みを取る名目にこだわらず、“あなたがポジティブに休暇を使うのならば、それがポジティブ・オフ”というスタンスで休み方の幅を広げ、生活の充実に年休をもっと生かしていこうという取り組みだ。こうした会社からの呼び掛けにより、社員のオフがどのように変わりつつあるのか、その様子を追ってみた。

●より自律的な働き方を目指す

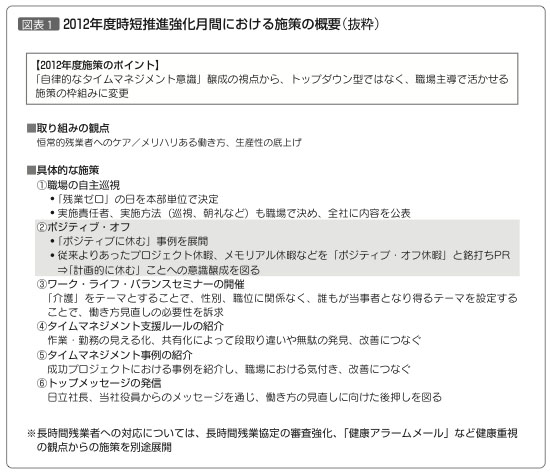

同社では毎年10~11月の2カ月間を「時短推進強化月間」と定め、労使一体となって残業・休日出勤の抑制、長時間残業者の業務改善、健康面のフォローアップなど全社的な取り組みを展開している。今回紹介するポジティブ・オフ休暇は、2012年度の強化月間の展開に当たり、より自律的でメリハリある働き方の実現を目指す施策の一つとしてラインアップされたものだ。

これまで同社は、プロジェクト業務の進行トラブルや、特定個人への業務の偏りなどによる長時間残業の発生、あるいは月40~50時間水準の恒常的な残業などIT企業特有の問題に対し、経営トップの強力なリーダーシップの下で、さまざまな対応策を講じてきた。特に、強化月間の取り組みでは、残業ゼロ・休日出勤ゼロ日の設定、役員や労使担当者による職場巡視の実施、執行役員会での長時間残業者報告、長時間残業が一定レベルを超えた者に対する警告メールの発信など、いわばトップダウンで残業規制のキャップ(上限)をはめ込み、是正を図る手だてが中心になっていたという。

こうした取り組みは、旧2社の合併以前から行われてきたものだが、その流れをくみながらも、2012年度の強化月間実施に当たって同社は、新たな狙いを構えて施策を組み立てることとした。その狙いとは、働きやすい職場づくりに向けた「自律的なタイムマネジメント意識」の醸成を図ることにあった。

●トップダウンから職場主導へ

同社労政部の鵜原靖夫氏(労政グループ 部長代理)は次のように語る。

「長時間残業者のケアに関しては、やはり健康が第一という視点から、2012年度もトップダウンによるアラーム発信やフォローという施策を継続し、さらに強化して取り組みました。一方、全社の雰囲気づくりに関する部分については、トップダウンから職場主導へ、自主自律というキーワードが実感できる取り組みへ改めることにしたのです」

「職場によって業務内容は当然異なりますし、仕事ごとの繁閑の違いもあります。そんな中で一律に残業は何時間まで、とキャップをはめても実態にはなかなかマッチしません。働き方の見直しや生産性の向上は、本来は個人やチーム単位で意識して行うもの。これまでの取り組みでは、トップダウンでやらされている2カ月の強化月間中はそれなりに成果が上がるものの、期間が過ぎると元に戻ってしまう――といった問題がありました。

そこで全社に向けては、画一的に時短を強化するのではなく、主体的な取り組みを通じてより働きやすい職場づくりが意識され、労働時間を自律的にコントロールしている実感につながるような施策にポイントを置いて組み立てることにしたわけです」

こうした考えに基づいて、2012年度の推進施策には[図表1]に見るような六つの具体策が挙げられ、それぞれ実行に移された。これまで、全社一律のルールで実施していた残業ゼロ日の設定と職場巡視は、それぞれ職場の実勢に合わせて自主的に決めたルールで行うよう改め、実施内容を全社で共有することとした。また、「効率化に役立つような情報を提供してほしい」という職場からの要望に応え、イントラネット上に設けた「時短ポータル」サイトを通じて、タイムマネジメントに活用できるWEBツールの提供や、プロジェクトの成功事例に見るタイムマネジメントのナレッジ共有なども行われている。

こうした取り組みと併せて、各人がより計画的に休暇を活用し、メリハリある働き方を実現していく狙いから取り入れられたのがポジティブ・オフ休暇である。

●従来構えていた「プロジェクト休暇」などの年休制度を

ポジティブ・オフ休暇に集約

ポジティブ・オフ休暇は、特別休暇として新設したものではなく、以前から設けていた年休活用策を引き継ぎ、新しい視点で社内に訴求することを狙って打ち出したものである。

ちなみに同社の年休付与日数は、新卒入社初年度は22日、2年目以降は毎年24日付与される。このうち5日分は全社一斉の夏季休暇に充てられ、このほか3日分は年度初めに各人が予定を決めて計画的に取得するルールが設けられている。年休取得率は近年70%前後で推移しており、以前から休暇取得には比較的積極的な社風であるという。

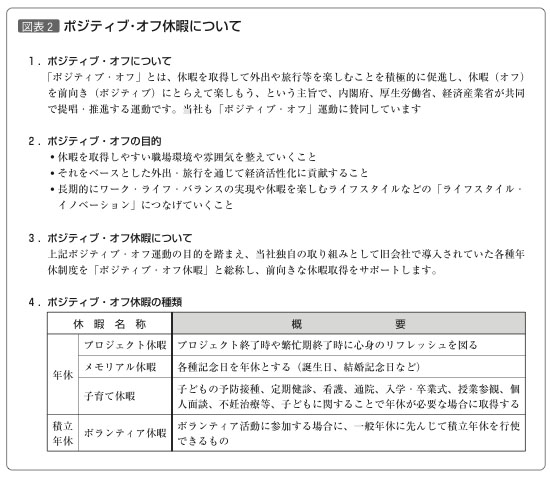

こうした年休をより気兼ねなく取得できるよう、同社ではこれまで、[図表2]の表に見るような四つの年休制度を設けていた。このうちボランティア休暇は、2年間の行使期間後に失効してしまう分の年休を、年当たり4日・最高20日まで積み立て、特定の事由で休む際に利用できる積立年休の制度によるもの。

このほかは通常の年休の「取り方」を工夫したもので、例えば「プロジェクト休暇」は、個々のプロジェクト進行の山と谷に合わせて、業務が一段落したタイミングで土日の休みと接続した年休取得を推奨するというものであった。

同社はこうした従来の仕組みをまとめて、ポジティブ・オフ休暇と総称し、社員の前向きな休暇取得をサポートしていくことを2012年9月に社内へ通達した。このように改めた背景の一つには、まず年休活用策の利用への意識付けをより強める狙いがあった。

2010年の合併から、同社はさまざまな人事制度の統合を進めてきたが、四つの年休制度についてはそれぞれの旧会社のみで運用していたものもあり、合併後に「どんなときに制度が利用できるのかが分かりづらい」といった声も一部で聞かれていたという。そこで、従来の年休制度すべてと、さらにそれ以外の目的の場合も含めて「自分が前向きな休み方と考えるものは、『ポジティブ・オフ休暇』と捉えてください」というアピールを発信したわけである。

また、同社が2012年2月に賛同表明した、観光庁主唱の「ポジティブ・オフ」運動の考え方を社内に展開し、休暇を前向きに活用する風土づくりにつなげていくことも制度導入の大きな狙いとされていた。「○○休暇」という制度の名目にこだわらず、気兼ねなく休暇を利用でき、それをメリハリある働き方へつなげていく。そうした職場風土づくりが同社にとってのこれからの一つの目標でもある。

●「ポジティブ・オフ」を宣言して休む

ポジティブ・オフ休暇の利用に関して、現在細かなルールはほとんど設けられておらず、勤怠システム上での申請方法も通常の年休取得の場合と変わらない。もちろん、各人に付与されている当年度の年休日数の範囲であれば利用回数の制限もなく、連続休暇として取得するなどの縛りもない。あえて通常の年休との違いを挙げれば、「ポジティブ・オフで休みます」と宣言することのみといってよい。

「宣言の仕方は、いまのところどんな方法でもよいことにしています。職場のメンバーに口頭やメールで『明日はポジティブ・オフで休みます』と伝える形でもOKです。私の場合は、社内で共有しているスケジューラに表示される『年休』のサインのそばに、『ポジティブ・オフで勉強に行っています』というふうに書き込んだりしています」(ダイバーシティ推進センタ センタ長 久永美砂氏)

宣言する際に「どんな使い方で休む」ことまで知らせる義務付けはないが、よりオープンに制度が利用されていくことに同社では期待を寄せている。

「スケジューラで『○○さんは、この日はこんな理由でポジティブ・オフなんだね』と分かるように、オープンに休む人がどんどん増えていけば、休暇を活用する考え方にも広がりが出てきますし、職場の中での休みやすさも必ず高まってくると思います」(久永氏)

●「わたしのPOSITIVE OFF」をイントラネットで全社に紹介

ポジティブ・オフ休暇は各職場でどのように受け入れられたのか。10月にスタートした強化月間中の取得実績で見ると、それ以前の四つの年休制度を合わせた利用者数が月当たり全社で20人程度だったのに対し、ポジティブ・オフ休暇導入後の取得者数は月当たり約60人と3倍に増加している。これまで通常の年休として取得していたものを「ポジティブ・オフ」宣言をして休む人が増えているように見受けられ、制度の定着という意味では順調に進んでいるようだ。

こうした利用者数アップの背景には、強化月間のスタートとともに、同社が最も力を入れた制度広報の活動が功を奏している。

「『自分でポジティブな休み方と考えるものはポジティブ・オフと捉えてほしい』と伝えても、社員にはなかなかピンときません。そこで、『時短ポータル』のサイトに事例紹介の特設コーナーを設けて、実際にポジティブ・オフ休暇を利用した人の具体例をなるべく数多く紹介するようにしたのです」(ダイバーシティ推進センタ 部長代理 小嶋美代子氏)

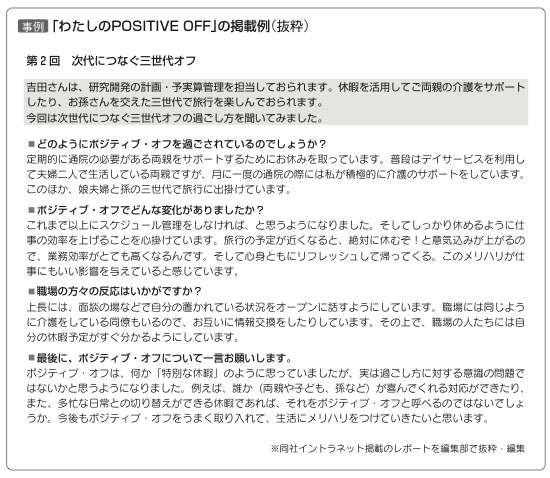

強化月間の終了後もイントラネットに常設されている「時短ポータル」には、「わたしのPOSITIVE OFF」と題した事例紹介コーナーがあり、現在12人のポジティブ・オフが紹介されている。掲載されている内容は、ダイバーシティ推進センタのスタッフが直接社員に取材してまとめたもので、①どのように休みを過ごしたのか、②休日以外にポジティブな時間の使い方をしている具体例、③ポジティブ・オフでどんな変化があったか、④職場の人々の反応はどうか、⑤これからのポジティブ・オフ予定、⑥ポジティブ・オフについて一言――という項目に沿って、社員の生の声がつづられている。

紹介されている休みの過ごし方は実にさまざまだ。いくつか挙げると、

・土日の休みと合わせてNPO法人が支援する生態系保護のボランティア活動に参加

・誕生日に休みを取ってメディアで評判の人気レストランを訪れ自分にご褒美

・企業に勤めるゴルファーの競技大会に出場し上位に入賞

――という具合に、皆それぞれの前向きなオフを過ごしている。

「取材にうかがった中には、まだ要介護認定を受けていないご両親の通院サポートをポジティブ・オフと捉えて休暇を利用している方もいました([事例]参照)。早めに計画を立てて休みを取り、両親と一緒に通院することが自分にとってはリフレッシュになるし、家族との絆もより強まる。それが自分にとっての“ポジティブな休み方”なんです――というお話でした。介護は働く人にとって重いテーマの一つですが、意識や考え方によって、より前向きに捉えることもできるのだと感じました」(小嶋氏)

●ポジティブ・オフを通じて

SNSのつながりがリアルなコミュニケーションに

ポジティブ・オフ休暇を取り入れたことで、職場を越えた社員のつながりの輪が広がった例もある。

「当社では社内SNSを運用していて、仕事上のナレッジの共有や、技術的な問題について急いで誰かに問い合わせたいといったケースでもよく活用されているのですが、仕事以外の趣味の分野でもたくさんのコミュニティが活動しています。例えば、企業間の大会でも好成績を挙げている囲碁部や、韓国旅行や料理の情報交換をしているサークル、焼きたてパンを食べながら会社について語り合うパンコミュニティといったユニークなものもあります」

「ネット上で情報交換をするのも楽しいのですが、やはり旅行などは1人より仲間と一緒のほうがもっと楽しい…ということで、コミュニティのメンバーがポジティブ・オフ休暇を利用して、一緒に出掛けたり活動したりする例も最近では増えてきています。そうした社員同士のつながりが、一緒に仕事をするときに良い成果につながる例もしばしば見られますし、制度導入による相乗効果として、これからの広がりに期待しているところです」(小嶋氏)

●「すいません」と断って休む職場を変えていきたい

ポジティブ・オフ休暇の導入を契機に、同社内での休暇に対する意識は確実に変わり始めているように見受けられる。これからさらにどのような変化を目指していくのかを尋ねてみた。

「『すいません』と断って休みを取る――いまではまだ当たり前になっていることをこれから変えていければと思います。自分も休みを取るし、職場の誰かも別のときに休む。お互いさまのことですが、みんなが年に何日か計画的に休みを取り、時には誰かがまとまった休みを取ったとしても、職場では当たり前に仕事が回せるという状態を作っていかなければいけないと思います」

「これからは介護が大きくクローズアップされる時代ですし、部課長がまとまって何日も職場を離れるというリスクもあります。育児に関しても、子どもが熱を出すのは日常茶飯事ですし、それでまた誰かが休むこともある。そうした状況にまったく耐性のない職場というのは、これからダイバーシティを指向する組織にはなり得ないと思いますし、大きな視点で見れば企業としての競争力にもかかわってくる問題です。休むときは休んで、それでもきちんと結果を出せる。そうしたコントロールがうまくできる組織でなければこれからはなかなか立ちいきません。ですので、休みやすさについては、働きやすさや働き方のメリハリの一部という認識で、これからも取り組みを考えていきたいと思います」(鵜原氏)

取材にご協力いただいた、同社人事総務統括本部の皆さん(写真左より)

取材にご協力いただいた、同社人事総務統括本部の皆さん(写真左より)

労政部 担当部長/ダイバーシティ推進センタ センタ長 久永美砂氏

労政部 労政グループ 部長代理 鵜原靖夫氏

ダイバーシティ推進センタ 部長代理 小嶋美代子氏

労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で提唱・推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。

「ポジティブ・オフ」運動の目的は、休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくことにあります。

現在、全国234の企業・団体がこの運動への賛同表明を行っており、ホームページでは賛同企業が行っている休暇取得促進の取り組み紹介も掲載されています。

◆「ポジティブ・オフ」運動のホームページはこちらから

【「ポジティブ・オフ運動」への賛同ご希望等のお問い合わせ先】

「ポジティブ・オフ」運動事務局(イーソリューションズ株式会社内)

TEL 03-5733-5033 担当:岡、鈴木