吉田利宏 よしだとしひろ 元衆議院法制局参事

■紙面割の感覚で読む

私たちはいつからこんなに上手に新聞を読むことができるようになったのでしょう。「昨日の阪神はどうだったかなぁ」。そんなことを言っている間にちゃんとスポーツ欄にたどり着いています。「○○建築の元社長が亡くなった」と聞けば、当然、最終頁の物故欄に目がいきます。学生ならともかく、社会人になって2、3年もすれば、昨日の株価がどこに載っているかだって分かるようになるでしょう。

こうしたことが自然にできるのは、新聞に共通する紙面割のルールが頭に入っているからです。同様に、法律での条文の並び方(ここでは「法律の構造」と呼ぶことにします)のルールが分かると法律の読み方も違ってきます。

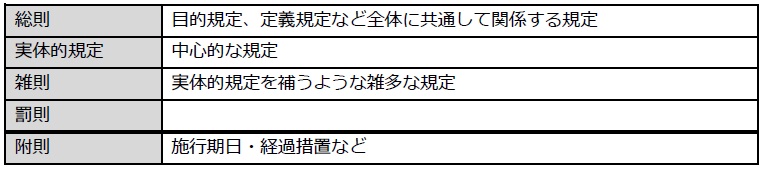

改正法などを除き、普通、法律は次のような構造で成り立っています。法律以外の法令も同様です。つまり、大きくは本則と附則に分かれ、その本則も四つの構造に分けることができるのです。その四つとは、総則、実体的規定、雑則、そして罰則です。

■育児・介護休業法に見る法律の構造

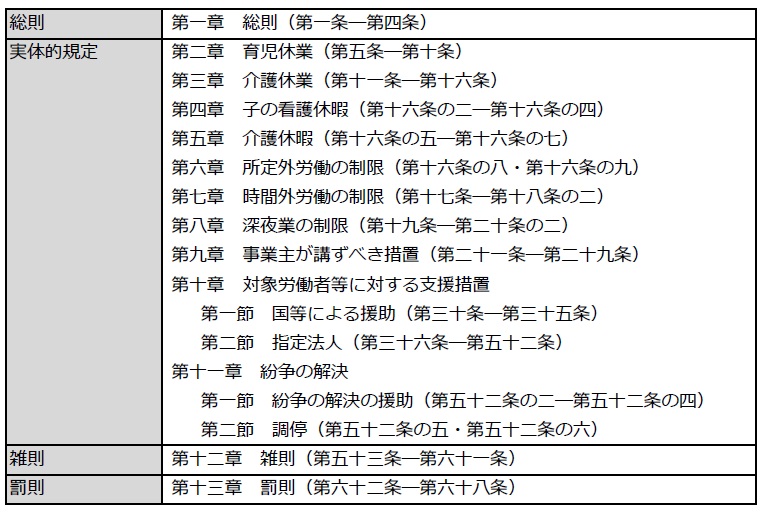

これだけお話ししてもピンとこないでしょうから、実際の法律の目次を使って、この構造を実感してもらいましょう。

例えば、次の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律を四つの構造に着目して分類すると次のようになります。

「実体的規定の条文が多すぎて、法律の構造を知っていても条文探しにはあまり役立たないのでは?」。そう感じた人もいるかもしれません。実は、そうなのです。条文の構造を知っていても、総則、雑則、罰則の規定を探すことに役立ちますが、実体的規定にまで切り込むことはできません。しかし、それでもずいぶんと法律を読む技術は上がります。

実体的規定は法律の性格により、実にさまざまな内容が盛られます。規制法であれば規制措置が、手続法であればその手続の規定などのようにです。しかし、総則、雑則、罰則は、法律の性質にかかわらず共通する規定から成り立っています。それを押さえておくことは重要なのです。

■「法律の構造」への接し方

まずは、条文は、法律により大きく異なる部分と、どの法律にも規定される内容が共通する部分とに分けられることを意識してほしいのです。その上で、総則、雑則、罰則での基本的な規定事項を頭に入れておくといいでしょう。この連載でも、これらの典型的な規定事項と読み解き方をお伝えしていこうと思います。

「で、やっぱり、実体的規定については共通する規定はみたいなものはないの?」。そこが一番、聞きたいことかもしれません。実体的規定については、共通する規定事項はありません。ただ、条文の並び方についてのルールめいたものは存在します。そのお話もおいおいしていくことにいたしましょう。

「何だ、今回の話は前ふりばかりじゃないか?」。そう、お叱りの方もあるかもしれません。連載というのはそういうものです。続きを期待していただかなくては成り立ちません。

「小百合ちゃんの運命はいかに、黄金バットは現れるやいなや‥」。紙芝居もそう言って終わるじゃないですか。昔からそういうものなのです。

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2012年1月にご紹介したものです。

吉田利宏 よしだとしひろ

元衆議院法制局参事

1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。法律に関する書籍の執筆・監修、講演活動を展開。

著書に『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)、『政策立案者のための条例づくり入門』(学陽書房)、『国民投票法論点解説集』(日本評論社)、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規)、『判例を学ぶ 新版 判例学習入門』(法学書院、井口 茂著、吉田利宏補訂)、『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』(日本評論社、共著)など多数。近著に『つかむ つかえる 行政法』(法律文化社、2012年1月発行)がある。