気兼ねなく休暇を取れる風土を醸成

| 会社概要:家具・インテリア・生活用品などホームファニッシング製品の製造・販売で世界トップクラスの売り上げを誇るイケアの日本法人。2006年に国内第1号店をオープンし、5年間で関東・関西・九州など計6カ所に大型店舗を展開。年間の総来客数は約2100万人以上に上る。 http://www.IKEA.jp 本社:千葉県船橋市浜町2-3-30 設立:2002年7月 従業員数:約2900人(2012年11月末現在) 平均年齢:35歳 |

●顧客と社員の“快適”を企業の価値観と捉える

さまざまな企業の休暇取得促進の取り組みを追う本シリーズの取材で、必ず尋ねる質問がある。それは、「社員の休暇取得を促すことは、御社(企業)にとってどのようなメリットにつながるのでしょうか」というものだ。

その答えはこれまでの事例で紹介してきたとおり、社員のリフレッシュ、メリハリある働き方の実践を通じた生産性の向上。ワーク・ライフ・バランスの推進による社員の定着促進やエンゲージメントの向上。業務(休暇)計画の“見える化”を通じた部署と個人の業務効率化促進。お互いをフォローし合うコミュニケーションの広がりとチームワークの向上。さらには、連続休暇で会社生活を離れ、旅行・レジャーや地域との交流など“非日常”を体験することから、仕事への新たな発想が生まれる――といった声も聞かれた。

こうした企業にとってのメリットは、おそらく必ずしもすべてが、各社の取り組み当初から予定調和的に考えられていたものばかりではないだろう。休暇を軸にした働き方の見直しが、社員と職場に新たな気づきをもたらし、変革が新しい風土となって社内へ広がっていく。

一方、そうした“働きやすさ”を生み出していくことを、「変革」ではなく、存立し成長していくために守るべき「価値観」と考える企業もある。今回訪れたイケア・ジャパンがグループ全体の理想として掲げるのは「より快適な毎日を、より多くの方々に」。それは顧客だけではなく、同社で働く人々に対しても実現を目指していく大切なビジョンであるという。

休暇は、“快適な毎日”を形作る要素の一部分だが、制度面から見ると、現在同社には特別な連続休暇もなく、一斉の夏季休暇やまとまった年末年始休暇もない。それでも、年次有給休暇の取得率は平均約70%に上り、2年間の行使期間中に消化できず失効する人はほとんどいない。さらに、年休を活用して2週間近くの連続休暇を年数回取る人も少なくないという。そうした働き方・休み方がどのような考え方、職場風土に支えられて成り立っているのかを今回尋ねてみた。

●国内店舗の合計で、年約2100万人が来店

働き方や休暇に関する考え方に触れる前に、同社のプロフィールを少し紹介しよう。

同社の母体であるグローバルチェーンのイケアが創業したのは1943年。スウェーデンの小さな村に住んでいた当時17歳の創業者イングヴァル・カンプラードが、父親からの小遣いを元手に始めた雑貨商がその発祥だ。

50年代から、今日に続く家具のカタログ販売を手掛け、60年代には北欧を中心に大型店舗イケアストアを展開。80年代以降は欧米、東欧、アジアと販売拠点を広げ、今日の出店先は世界38カ国の国・地域(フランチャイズ含む)に及び、320を超える店舗で約13万人の従業員が働いている。

日本法人は2002年に設立され、06年に第1号店が千葉県船橋市にオープン。それから5年あまりの間に神奈川・兵庫・大阪・埼玉・福岡と店舗を増やしてきた。全国の店舗を合わせた年間の総来客数は約2100万人に上り、世界で展開するイケアグループの中でも、オープン以来の来客ペースはトップクラスにあるという。

●全従業員が共有する価値観=イケア・バリュー

日本法人の1店舗当たりの従業員数は約450人で、その3分の2をパートやアルバイトなどの非正規社員が占める。同社では、そうした雇用形態の違いや役職の上下にかかわらず、従業員全体を、“共に働く人”を意味する「コワーカー(Co-worker)」と呼んでいる。そして、コワーカーがイケアの一員として働く中で、常に考え共有していくものと位置付けられているのが「イケア・バリュー」という、同社が事業の根幹とする価値観である。

イケア・バリューの大本にあるのは創業者のカンプラード氏が「The Testament of a Furniture Dealer」(ある家具商人の言葉)と題して全社に示した、同社としてのビジネスと企業文化の在り方だ。その冒頭には「To create a better everyday life for the many people(より快適な毎日を、より多くの方々に)」という同社の理念がうたわれ、それを追究していくためにすべてのコワーカーが共有・実践すべき9カ条(The 9 points)が示されている。

これらを礎として生み出された、組織とビジネスを方向づけるさまざまな理念・価値観を総称したものがイケア・バリューであり、次に紹介する同社の人事理念もその一つに当たる。同社では、こうした価値観に共感し、コワーカーの一員として実践していけることを社員採用の段階から重視しており、入社後の研修も、まずはイケア・バリューを学ぶところからスタートする。

では、こうした同社の価値観が、社員の働き方やその仕組みとどのように結び付いているのかを次に見ていこう。

●ビジョン・人事・ビジネスの三つの理念が支え合う

以下では、今回取材に応じていただいた、藤野奈千子氏(カントリーHRオペレーションマネジャー)のお話を中心に紹介する。

◇ ◇ ◇ ◇

今回は休暇にまつわるお取り組みを中心にうかがいたいと思いますが、まずはベースにある御社のお考えについてお聞かせください

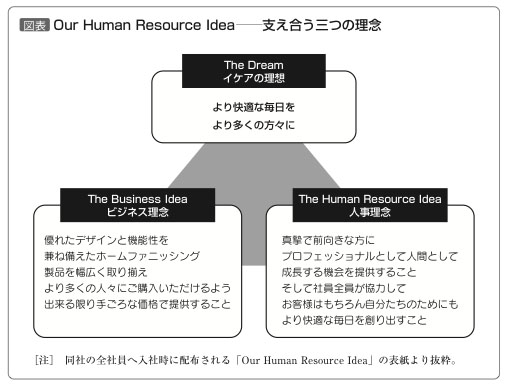

当社に入社した従業員に、最初のトレーニングで伝えているのがイケアの理想と人事理念、ビジネス理念の三つが支え合って成り立つという考え方です。全員に配布する「Our Human Resource Idea」という小冊子があり、その中にはイケアのコンセプトや理念がすべて盛り込まれているのですが、表紙には最も基本となる「より快適な毎日を、より多くの方々に」というビジョンの実現のために大切なのがビジネス理念と人事理念である――という三角形の姿を示しています[図表]。

その人事理念では、「社員全員が協力して、お客様はもちろん自分たちのためにもより快適な毎日を創り出すこと」と述べています。この考えの中に、仕事を通じた社員自身の成長やワーク・ライフ・バランス、さらには休暇を活用してリフレッシュすることも含まれている――と説明しています。

●部門の繁閑に合わせて年間の休暇プランを各人が設定

店舗部門では、一般にまとまった休みが取りづらい感もありますが、休日の決め方はどのようになっていますか

全社一斉の休業日は1月1日だけで、店舗ごとに個人別のシフトを組んで休みを決めています。年間休日は127日(うるう年は128日)で、毎年9月からの新年度がスタートする前に、月当たり10~11日の休日を部門の繁閑時期に合わせて割り振り、それから個人別のシフトを決めます。例えば、営業部門はゴールデンウィークの5月が忙しいので月間の休日は10日。その10日分の休みをメンバー間で重なりすぎないよう調整してシフトを組みます。1カ月単位の変形労働時間制を活用して、出勤日の勤務時間も、週当たりの勤務日数も、繁閑の事情などに合わせてフレキシブルに決めています。

年休の付与日数と取得率はどのくらいですか

新規入社の場合は初年度が15日、最高付与日数は20日です。1年ごとに見た取得率はだいたい70%ほどで推移していますが、当社では100%取得を全社に推奨しており、実際に2年の行使期間中に年休を取りきれず失効してしまうケースはほとんどありません。

年休の取得予定も計画化していますか

各店舗には、新年度がスタートする前に、メンバーの1年間の年休取得プランをまとめてもらうように勧めています。もちろん、予定が後で変更になる場合もありますが、前もって予定を決めていれば、そこで必ず休むためにあらかじめ段取りを準備する動きにもつながります。

それぞれの繁閑に合わせて各人が計画を決めるわけですね

店舗に関しては、1年の中で人の移動が多い春の3~4月、5月のゴールデンウィーク、お盆を挟んだ夏休み時期、9月の祝祭日が続くシルバーウィークの時期が繁忙期に当たります。一方、お店の客足が落ち着く夏休み前の時期は、年1回のカタログ発刊を準備する部署では忙しさがピークになるなど、繁閑にもそれぞれバラつきがあります。

こうした合間を上手に利用して、世間の休暇時期より前倒しで年休をまとめて取ったり、3月のピークに備えて2月に2週間くらいの長期休暇を取り、忙しい時期に頑張って働けるようにしよう――という具合に各人がプランを立てています。年に数回、年休をまとめて長期休暇を取る人も少なくありませんし、私自身も休日を絡めて12~13日くらいの連続休暇を年に3回ほど取っています。

●各人の休暇を尊重する社内風土

年休の100%取得を推奨されているということですが、気兼ねなく休みが取れるような工夫は何かされていますか

一つはマネジャー自身の行動です。当社のバリューの一つなのですが「Lead by example」といって、マネジャーが率先して実行しメンバーをリードしていくことを求めています。年休を活用してリフレッシュすることについても、マネジャー自身が率先して行うという点が他社と違うところだと思います。

もう一つ、一番カギになっているのはやはり社内の風土です。私は5年前、当社に中途入社したのですが、入社直後の研修中に、ある店舗で見学したミーティングの様子がとても印象的でした。

そのときは店舗でデータの分析をすることになっていたのですが、ストアマネジャーが「必要なデータはAさんに提出するように。ただ、Aさんは明日から2週間休暇を取るので、その間はBさんに提出するように」とごく当たり前のこととして指示していたのです。メンバーも皆当たり前にうなずいていて、「こんな時期に休むんですか?」というふうな反応はまったくありませんでした。

当時私も入社したばかりで驚いたのですが、こうしたやりとりが当然のこととして交わされる風土というのは、どんな制度よりも構築することが難しいものだと思います。

●メンバーに責任を委ね、失敗も“チャレンジ”として歓迎する

一方、長い休暇を取られる場合、その間の仕事を周りがどうフォローするかという点も課題としてあるのではないでしょうか

どうフォローするか、という具体的なルールは特にありませんが、メンバーの休暇予定は勤怠システム上で早い時期から分かるので、必要な引き継ぎは自然と前もってしっかり行うようになっています。

もし、たまたま他の部署の人が「来週、重要な案件でミーティングを持ちたい」と呼び掛けたとしても、その相手方が来週は1週間休暇予定を入れていると言うと、「あ、それは失礼しました」ということで、「どうにか休暇を動かしてもらえないか…」と頼むような例は聞いたことがありません。こうしたケースはむしろ例外で、ほとんどの場合は部署内でも部署間でも、休暇に入る前から早めにきちんと引き継ぎや調整が行われています。

また、当社のバリューの一つに「Take and give own responsibility」というものがあります。これは、責任を委ねられたコワーカーが自ら判断すること、仮にそれで失敗したとしてもチャレンジとして歓迎する――という考え方です。マネジャーがいない間、その責任を任されたメンバーには、もちろんほかのマネジャーがサポートやアドバイスをすることもありますが、もし結果として下した判断がたまたま間違っていたとしても、そのことで当人が責められることはありません。むしろそうした経験は、本人にとっては成長をつかむ機会にもなりますし、長期休暇から戻ったマネジャーがメンバーの成長を実感することも少なくないようです。

こうしたバックアップによって、だれかがいないと決められないとか事が進まないということが極力生じないようにしていますので、それが安心して休みを取れる環境づくりにもつながっていると思います。

各部署で計画どおり休暇が取得できるようチェックするような仕組みは何か設けられていますか

2年ほど前から、全社のシフト作りを担当するスタッフプランナーという役割を設けました。その目的の一つは、売上計画や店舗の繁閑見通しに合わせて、お客様が快適にショッピングを楽しんでいただけるよう、過不足のない要員計画を立てること。もう一つは、きちんとプランに沿ってコワーカーが休暇を取れ、なおかつ残業などが極力発生しないようにシフトの調整を図ることです。

スタッフプランナーは、曜日単位の必要人員や休暇のプランに照らしてシフト表のモデル案を作成し、現場のマネジャーとすり合わせて調整を行った上で最終的なシフトを決定します。それと併せて、各部門で残業がどのくらい発生したか、年休の消化率がどの程度だったかについて、月ごとに人事へレポートしてもらっています。その内容をチェックして、例えばある部門の9月の休暇予定がメンバーの合計で30日のプランとなっていたところ、25日しか消化できていなかったような場合は、人事から状況を確認したり、取得の働き掛けを行うといったフォローをしています。

●家族のための充実した休暇制度

年休取得を中心にうかがってきましたが、年休以外に特別休暇の制度などは設けられていますか

当社は「家族が一番大切である」という価値観を持っていて、それを支援するための休暇制度をいくつか設けています。例えば子の看護休暇は、子どもが12歳に達する日まで、1年当たり12日間取得することができます。また、男性社員の配偶者が出産したときは、有給の特別休暇を15日間付与する制度も設けています。

このほか、年25日まで取得できる有給の私傷病休暇制度も設けています。よく日本の会社では、「病気になったときに年休が残っていないと大変だ」という話が聞かれますが、風邪などの病気やけがで休むときにはこの休暇を充ててもらい、個人の年休はしっかりリフレッシュに活用できるようにしています。

●課題は理念と風土をしっかり守り続けること

最後に、これまでうかがった休暇の在り方や働き方について、今後の課題と考えられている点はありますか 休暇だけにとどまることではありませんが、一番大きな課題は、今の私たちの会社の風土をしっかり維持していくことだと考えています。

これからさらに店舗を広げていく中で、新任のマネジャーもどんどん登用されていきます。そうした中で、例えば1年たった後、1週間の休暇を予定しているコワーカーに、「大事なミーティングがあるので2日だけ出てきてくれないか?」と頼むようなマネジャーが決して現れてはいけないと考えています。先にもお話ししたように、風土を作り定着させることは非常に難しいことで、もし今の風土が壊れてしまったら、それを元に戻すのにはおそらく大変な労力がかかるでしょう。

もしだれかが間違った方向に進んでしまったとしたら、これも当社の考え方の一つですが、きちんと問題をフィードバックして、あらためてその人たちの成長をサポートしていく。そうしていまの風土をしっかり守り、私たちの理念を伝えていくことがこれからの大きな課題だと思います。

具体的に、風土や理念を守り伝えるための取り組みとして行われていることがあればお聞かせください

冒頭お話しした入社時のトレーニングのほか、毎年行う面談の機会に、「Our Human Resource Idea」の冊子をマネジャーとメンバーが持ち寄って、振り返りを行うように働き掛けています。

当社では年1回の評価面談のほか、今後の成長のために、パートタイマーを含む全従業員と上司のマネジャーが1対1で話し合う「Development Talk」という面談を、年に最低2回は行うことにしています。1回当たりの面談時間は短くても1人当たり1時間から1.5時間、長い場合は2時間くらいかけてじっくり話し合いを行います。

その機会に、人事理念やイケアのバリューをもう一度振り返って、「こういうことに自分はどう取り組んできたか」「これについてもっと改善できるところはなかったか」という対話を通じて、原点にある私たちのビジョンや考えをリマインドしてもらう。そうしたやりとりを重ねて、これからの行動や成長、そして今の風土を守り伝えていくことに役立ててほしいと考えています。

労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で提唱・推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。

「ポジティブ・オフ」運動の目的は、休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくことにあります。

現在、全国234の企業・団体がこの運動への賛同表明を行っており、ホームページでは賛同企業が行っている休暇取得促進の取り組み紹介も掲載されています。

◆「ポジティブ・オフ」運動のホームページはこちらから

【「ポジティブ・オフ運動」への賛同ご希望等のお問い合わせ先】

「ポジティブ・オフ」運動事務局(イーソリューションズ株式会社内)

TEL 03-5733-5033 担当:岡、鈴木