| 会社概要:ベネッセグループの中核として、国内・海外の教育事業と生活事業を展開。企業理念である「よく生きる」の実現に向け、あらゆるライフステージで商品・サービスを提供。 http://www.benesse.co.jp/ 本社:岡山県岡山市北区南方3-7-17 設立:1955年1月 従業員数:2842人(2012年3月末現在) 平均年齢:36歳 |

●「よく生きる」ための休暇制度

enesse――ラテン語の「bene」(良い。正しい)と「esse」(生きる)を組み合わせ、「よく生きる」を意味する言葉。同社が1990年に導入したCIにより生み出されたキーワードだ。95年から同社の社名にも冠され、現在、グループ全体の企業理念と行動指針にもこの言葉がうたわれている。

事業活動全体に通底する「『よく生きる』を実現する」という考え方。それは顧客のみではなく、ベネッセグループで働く社員全体に向けられたものでもある。社員自身が自分の強みを見いだして伸ばし、成長を重ねて長く活躍していくこと。そうした「よく生きる」をサポートしていくために、会社は成長と育成の機会を提供し、自律的に働く社員が長く活躍し続けられる仕事環境を整備する。

同社が現在運用しているさまざまな人事制度はこうした考え方を根幹に置いており、今回紹介する「ベネッセ休暇」もそのうちの一つ、「よく生きる」を支援する休暇制度として位置付けられている。

●社員の「ワークライフマネジメント」をサポートする

「ベネッセ休暇」がスタートしたのは2009年。同社はこの年に、それまで6段階で運用していた等級制度を三つのグレードにくくり直す大幅な人事処遇制度改革を実施し、これと同時に、従来運用していたリフレッシュ休暇制度を大幅に拡充する形で「ベネッセ休暇」を新設した。その狙いについて、同社人財部労務課 課長の森 克義氏は次のように語る。

「2009年の人事制度改定で、大きな目的に掲げたのは社員の成長を通じて事業の成長を実現すること。それに向けて、社員一人ひとりに実現してほしいことと、会社が何を実現するか――ということを整理して社内に提示しました」

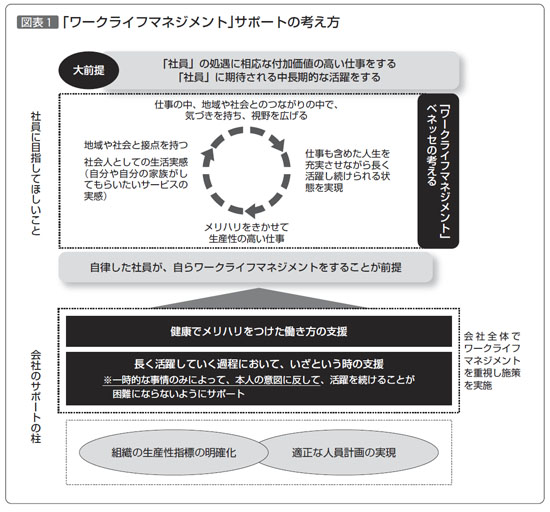

「社員の皆さんに求めることとして掲げたのは、要約して言うと、①仕事の中で強みを伸ばして貢献していくこと、②自分の強みと事業の方向性をすり合わせて、自らが活躍していく方向性を主体的に選択していくこと、③仕事や仕事以外での地域・社会とのつながりから気づきを得て視野を広げていくこと――という三つです。これと併せて、会社が実現することとしては、強みを生かす機会の提供や、仕事を通じた育成、多様な貢献に対してフェアに報いる評価・報酬、そして健康・元気で活躍し続けられる仕事環境づくり――というポイントを示しました。この仕事環境づくりの一環として、併せて打ち出したのが『ワークライフマネジメント』という考え方です」[図表1]

「ワーク・ライフ・バランスという言葉が一般的ですが、それは仕事と私生活をはかりに掛けてバランスを取る――というイメージが強いように思われます。当社の考えは、単にバランスを取るということでなく、社員各人が自分の裁量で仕事と生活を統合しながらマネジメントしていくことを基本に置いています」

「例えば、成果を上げるために一心に働くときがあれば、育児や介護など、ライフイベントが巡ってきたときには少し働き方のペースを変えなければならない。長い職業人生には必ずそうしたサイクルがありますから、それを長い目で見通して、メリハリをつけてセルフマネジメントしていく。それが結果として、一人ひとりが健康・元気で長く活躍し続けることにつながり、事業の発展に結びついていく――というのが、私たちが目指すワークライフマネジメントの姿です。94年から運用しているスーパーフレックス制(コアタイムのないフレックスタイム)などの柔軟な働き方や、メリハリある働き方を狙いにした在宅勤務、そしてベネッセ休暇も、こうしたワークライフマネジメントをサポートする施策の一つとして位置付けています」

●「よく生きる」を支援する目的から、休暇の付与回数・日数を大幅に拡充

厚生労働省が実施した「2012年就労条件総合調査」によると、「リフレッシュ休暇」の導入割合は1000人以上規模で40.8%(中堅・中小企業を含む規模計では10.9%)に上り、大手企業では比較的ポピュラーな制度と言える。勤続10年・20年などの節目ごとにまとまった休暇を付与し、仕事から離れてリフレッシュする機会を設ける、というのが一般的な運用で、旅行など休暇活用に役立ててもらう目的で、定額の支援金等を支給する例もしばしば見られる。

厚生労働省が実施した「2012年就労条件総合調査」によると、「リフレッシュ休暇」の導入割合は1000人以上規模で40.8%(中堅・中小企業を含む規模計では10.9%)に上り、大手企業では比較的ポピュラーな制度と言える。勤続10年・20年などの節目ごとにまとまった休暇を付与し、仕事から離れてリフレッシュする機会を設ける、というのが一般的な運用で、旅行など休暇活用に役立ててもらう目的で、定額の支援金等を支給する例もしばしば見られる。

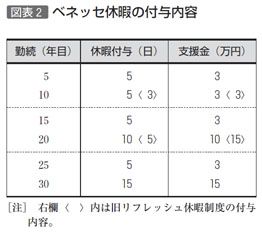

2009年の改定以前に同社が運用していたリフレッシュ休暇制度も、こうした一般的な例と同様の枠組みで、勤続10年目に特別休暇3日と支援金3万円を支給。勤続20年目は5日の休暇と、支援金15万円を支給していた。

これに対し、現在運用されているベネッセ休暇の付与内容を見ると[図表2]、まず付与対象となる節目のポイントは、勤続5年目から30年目までの5年刻み(計6回)に変更。付与される特別休暇の日数は、最も少ない年次でも5日に増やされ、土日の週休日と合わせて合計9日の連続休暇が可能となった。さらに最高付与日数も旧制度の5日(勤続20年目)から15日(勤続30年目)へ大幅に増やされている。

「ワークライフマネジメントの考え方に掲げたように、地域や社会とつながりを持つ機会を増やして気づきにつなげる、あるいは少し大げさですが、自分のそれまでの人生を振り返るといった目的で活用してもらうには、10年ごとの付与では少し間が長すぎると考えたのです。名称のとおり『よく生きる』ための休暇、という目的を達成するため、20年目、30年目といった節目に当たるタイミングの付与日数も、思い切って大幅に増やしました」(森氏)

●期初に当年度の休暇予定を織り込み、上司と本人の面談で業務の見通しを立てる

ベネッセ休暇の取得は次のような流れで行われる。

①休暇の対象者は期初に行う面談で、いつごろに休暇を取得するかを織り込んで上司と話し合い、当年度の業務の見通しを立てる

②予定時期が近づいた段階で、休暇中の業務の調整などを上司と話し合い、予定が決まり次第、本人から速やかに申請

③休暇を取得した後、本人が取得申請を行い、併せて「どのように休暇を過ごしたか、休暇を通じて考えたこと」などを簡単なレポートとして提出

④③の手続きが終了した後、翌月の給与と併せて支援金を支給

まず期初に、各部門の管理者へ当年度のベネッセ休暇対象者が伝達され、対象者本人にも休暇申請・取得に当たっての留意点と併せて通知が行われる。対象となる勤続年数のカウント基準は、休職期間を除いた実勤続年数を用いている。

同社では毎期初に、社員各人と上司が当期の取り組むべきミッション、それに基づく給与を確認する面談と、当期目標を設定する面談を合わせて2回行う。期初に上司と本人の双方へ、ベネッセ休暇の対象であることを伝えるのは、単なるリマインドだけではなく、休暇取得予定を織り込んで、年度中の業務遂行や職場体制について話し合いを持ち、見通しを立ててもらう狙いがある。

休暇取得後に取得申請を行い、申請を受けて支援金を支給する流れは、改定前のリフレッシュ休暇制度から同じように行われている。この申請と併せて各人が提出するレポートは、申請用の社内システムに設けられた記入欄に直接書き込む形となっており、文字数や様式などの細かな指定はない。短く箇条書きで記入する人から、休暇を機にそれまでの働き方を振り返り、感じたことを書き記す人などさまざまであるという。

●年休などと組み合わせて20日以上の連続休暇を取る例も少なくない

実際の休暇取得に当たっては、①付与された休暇を連続で取得すること(分割取得や一部を残しての取得は不可)、②原則として当年度中に取得すること――が基本的なルールとなっている。

ベネッセ休暇は、各人の年休(新卒初年度12日~最高24日付与)はもちろん、夏季休暇(6~9月末までに特別休暇3日を付与)や年末年始休日と組み合わせて取得することもできる。取得実績を見ても、夏休み時期の8月、年末に近い12月、年度末の3月に取得する人が多い。この機会を利用して20日以上の長期休暇を取る人も少なくなく、最も長い例では29日間の休みを取った人もいるという。

ベネッセ休暇の取得は、付与対象となった年度中が原則とされているが、すでに予定していた休暇を特別な事情で取得できなかった場合に限り、特例として翌年度に繰り越すことが認められている。具体例としては、2011年に起きた東日本大震災への対応などのため、3月に予定していた休暇が取得できず、翌年度に持ち越した例がある。

●制度の定着が職場のチームワーク強化にもつながる

ベネッセ休暇導入以降の取得率を見ると、2009年度が89%、2010年度と2011年度はともに92%と9割前後で推移している。制度改定前のリフレッシュ休暇も、取得率は9割に達していたが、付与対象者が大幅に増えた現行制度でも大きな変化はなく、社内に順調に定着していることの現れと言えるだろう。一方、通常付与される年休の取得率も制度改定前から現在まで60%前後で推移しており、大手企業の平均(厚生労働省調査・1000人以上で56.5%)を上回っている。こうしたところからも、各人のメリハリある働き方をサポートする職場体制がうまく形作られている様子がうかがわれる。

「ベネッセ休暇の目的や意義については、制度導入以降も毎年絶えずアナウンスを続けていますが、『職場でこうしたサポートをしてください』など具体的なルールを示して部門長にお願いすることは行っていません」

「やはり、自分の休暇をスケジュールに織り込んで、期初の段階で上長としっかり握り合い、業務の見通しを立てることが運用のキモだと思います。そのスケジュールに沿って周りと協力しながら業務をうまく進めていくために、自分の業務をもう一度見直し、他のメンバーにも分かりやすく可視化していく。あるいはそれまでの業務フローを見直すなど、効率化につながる取り組みが生まれてきます。それを各人が進めることで、お互いにサポートし合う雰囲気ができてきますし、チームワークの強化にもつながっていると思います」(森氏)

●旅行から自己啓発まで。まとまった休みを幅広く活用

一方、ベネッセ休暇を取得する側の社員は、この機会をどのように活用しているのだろうか。その様子は、取得申請時に提出する各人のレポートから垣間見える。

「休みの過ごし方では、やはり連続休暇を利用して旅行に出掛ける人が多いです。海外で異文化に接して感動したというレポートもあります。また国内では、ベネッセホールディングスがアートプロジェクトを展開している瀬戸内海の直島を訪れる人が比較的多く見られます。宿泊施設と隣接した数々の美術館や現代アートが楽しめるところですが、当社の社員は入社時研修等で必ず一度は直島を訪れる機会があるのです。それ以来久しぶりに訪ねてみたい、ということで出向く人が多いようです」

「旅行以外では、単身赴任で離れていた家族と向き合ってじっくり過ごした、という人もいました。また、離れて住んでいる親の介護や身の回りの手伝いをしてきた、という人も最近増えてきているように思います」

「まとまった休みを利用して自己啓発に取り組む人も増えています。当社では、1年1人当たり10万円分を100ポイントに換算して、希望するセミナーや講座の受講料に充てることができる能力開発ポイント制度を設けています。この制度を利用して、資格取得の勉強をしたり、グループ会社のベルリッツへ短期留学した人もいます。カテゴリーで分けてみると、やはり語学の勉強に取り組む人が多いようです」(森氏)

●休暇後のレポート提出が自分と職場を振り返るきっかけづくりに

社員のレポートには、休暇中の過ごし方や出来事を伝えるものだけでなく、休みを取ってあらためて考えたこと、仕事や職場を振り返って感じたことを記したものも少なくない。

「レポートに目を通すと、『こんなふうに過ごしました』という報告と併せて、『いままでの働き方を見つめ直して、自分自身を振り返ることができた』とか、『これからのキャリアや働き方を考える機会になった』という感想を書いている人が数多くいます。中には、『この先の老後までを考える機会になった』という人もいました」

「こうした自分自身の振り返りとともに、多くの人が書いているのが、休みの間を支えてくれる職場のメンバーへの感謝の気持ちです。『長い休暇を取って、いかに自分が周りに支えられているかが分かった』『他のメンバーが休むとき、今度は自分がしっかりサポートしたい』というレポートが多く寄せられています。このように、休暇取得後にレポートを書いてもらうことが、振り返りのための良い機会づくりにつながっていると感じますし、職場に戻った後の仕事の面でもきっとプラスになっていると思います」(森氏)

●休暇取得の実情を課題解決への切り口として捉える

ワークライフマネジメントという視野の広い取り組みの中で、導入から4年目を迎えたベネッセ休暇はおおむね順調に定着しつつある。最後に、制度運用の今後について森氏に尋ねてみた。

ワークライフマネジメントという視野の広い取り組みの中で、導入から4年目を迎えたベネッセ休暇はおおむね順調に定着しつつある。最後に、制度運用の今後について森氏に尋ねてみた。

「取得率が9割前後で推移していることは、社内でも趣旨への理解が進み、制度として定着していることの現れだと思います。ここからさらに何を改善していくかについて、例えば制度取得の枠を広げようとか、休暇日数をもっと増やすといったことは現時点では考えていません」

「取得率9割超ということは、裏返してみれば全社でまだ1割弱の人はベネッセ休暇を取れていないわけです。そこで、『どうやって取得率をもっと上げるか?』ということよりも、その現状から、休みが取れていない社員や職場の課題を掘り下げて考えることが大切だと思います。いわば、ベネッセ休暇を職場の問題を捉える一つの切り口として、休みが十分取れない背景にある課題に対し、職場と人事が一緒になって手を打っていくことが必要と考えています」

「これまで、ベネッセ休暇だけを捉えた課題の分析はまだあまり行っていないのですが、傾向としては、対象者数が多い勤続5年目の社員の取得率がやや低いように見受けられます。また、グループ会社へ出向している人も制度の適用対象となりますが、職場風土の違いもあって、長期の休暇が取りづらい様子も見られます。こうした部分をどう改善していくかも今後に向けた課題の一つです」

「部署ごとの問題を掘り下げてみていくと、おそらくベネッセ休暇の取得だけではなく、年休取得や残業、長時間労働などほかの問題も何らか浮かび上がってくると思います。また、当社では『GAMBA』と名付けた組織診断調査を毎年行っており、経営や職場マネジメント、コンプライアンス、社員としての働きがいなどの側面から、社員が感じている実情や課題を見て取ることができます。休暇取得の背景にある課題と、こうした経年的な調査結果から浮かび上がる課題とを掛け合わせて捉え、今後の取り組みに役立てていきたいと考えています」

労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で提唱・推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。

「ポジティブ・オフ」運動の目的は、休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくことにあります。

現在、全国234の企業・団体がこの運動への賛同表明を行っており、ホームページでは賛同企業が行っている休暇取得促進の取り組み紹介も掲載されています。

◆「ポジティブ・オフ」運動のホームページはこちらから

【「ポジティブ・オフ運動」への賛同ご希望等のお問い合わせ先】

「ポジティブ・オフ」運動事務局(イーソリューションズ株式会社内)

TEL 03-5733-5033 担当:岡、鈴木