| 会社概要:空調機事業の売上高で世界首位の規模を誇る大手メーカー。 人材力の強化を戦略の核とする「人に基軸を置いた経営」をグループ全体で実践し、グローバルに事業を展開 http://www.daikin.co.jp/ 本社:大阪府大阪市北区中崎西2-4-12 設立:1924年10月 従業員数:7679人(2012年3月末現在) 平均年齢:40.3歳 |

●有休取得率は10年連続で90%超

企業に勤める人が「働きやすい」と感じる職場環境とはどのようなものだろう。労働時間の長さや、評価の公平性、賃金・処遇の内容、人材育成の充実度…などさまざま挙げられるが、当然「休暇の取りやすさ」も大きな要素の一つに挙げられる。

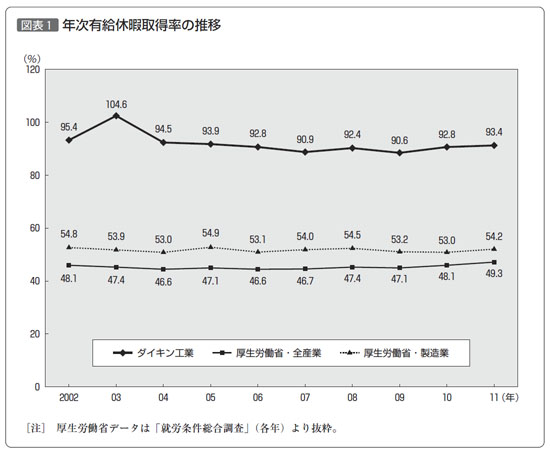

先ごろ厚生労働省が公表した「2012年就労条件総合調査」によると、全産業1人当たり平均で見た年次有給休暇の取得率(新規付与分に対する取得日数の割合)は49.3%。ここ10年間では最も高い割合となったが、現状ではなお50%にも満たない。そうした中でも、業務運営の工夫や社内風土の改善、労使による継続的な取り組みなどによって、100%近い有休取得率を達成している企業もある。今回、取材で訪ねたダイキン工業もそうした数少ない企業のうちの1社だ。

[図表1](次ページ)をご覧いただきたい。同社の有休取得率は、直近の11年まで、ちょうど10年続けて90%超の水準で推移。この間、03年には104.6%と、100%超にも達している(編注:「当年度取得日数(繰り越し分を含む)÷当年度新規付与日数」で計算するため、取得率が100%を超える場合がある)。

企業の人事・労務関連施策の充実度を独自に評価して、日本経済新聞社が毎年公表している「働きやすい会社」調査の総合ランキングで、同社はここ4年間連続でベスト10以内に入っており、直近の12年調査では過去最高の4位にランクされている。総合評価のさまざまな要素の中でも、ビジネスパーソンが重視する「休暇の取りやすさ」の面で、高く評価されている証しと言えるだろう。

実際に、どのような取り組みがこうした「休暇の取りやすい職場」を支えているのかを同社に尋ねてみた。

●すでに定着した“休みを取る”風土

取材に対応していただいた、同社人事本部の増田嘉信氏(人事・労政・労務グループ 担当課長)は、少し困ったようにこう語る。

「『有休取得のためにどんな工夫をしているのですか?』とよく聞かれるのですが、正直なところいま現在、全社的な取り組みというのは特に何もやっていないのです」

「世の中で時短が声高に言われていた90年代の初めごろ、当社もまだ長時間労働が常態化していましたし、有休もいまの世間の平均並み、5割そこそこくらいしか取れていませんでした。それを改善するため、時短を計画的に進めるためのプログラムを作ったのです。時間外の削減、所定労働時間の短縮、休暇の日数増に取得促進と、労使でガンガン議論をして徹底的にやりました」

「労働時間管理に関しては、現在もまだ取り組むべき課題は残されていますが、有休取得に関しては、当時の取り組み成果がいまは当たり前のこととして職場に定着しています。休みを取る側だけでなく、上司の側にも“取らせなければいけないもの”という認識が浸透しているので、あらためて人事から取得促進の働き掛けを行うようなことはしておりません」(増田氏)

コメントにあるように、同社では91年度から95年度までの5年間を対象期間として、時短推進のためのアクションプログラムを展開。そこで取り入れられた休暇関連制度は現在も引き継がれ、一部はさらに拡充が図られている。そして何より、有休取得に関して労使が当時最も力を入れた、計画的な取得の管理が各職場に完全に根付き、“休暇の取りやすい”職場風土を支える大きな要素となっているのだ。

そこで、制度と運用面を中心に、取り組みが行われた当時からの経緯を振り返ってみよう。

●5年間で時間外55%減、有休取得はほぼ倍増で総労働時間1880時間台を達成

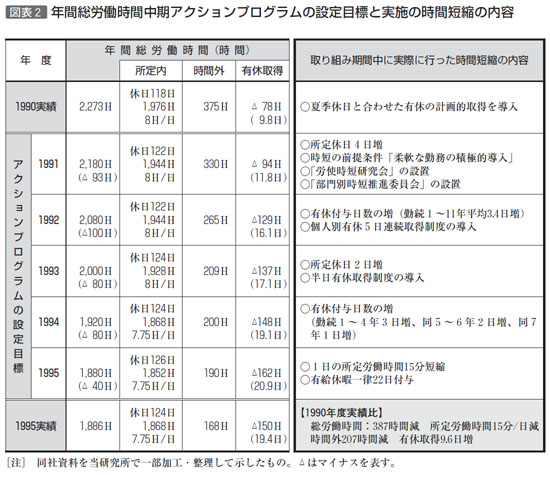

92年3月に策定された同社の「年間総労働時間中期アクションプログラム」(以下「時短アクションプログラム」と略)は[図表2]のような内容となっていた。

ここに見るように、総労働時間短縮への取り組みの柱に据えられていたのは、時間外労働の削減と有給休暇取得日数の引き上げの二つ。それぞれについて、単年度ごとに設定した目標の達成を通じ、93年度に総労働時間2000時間、計画最終年の95年度に1880時間の達成を目指すというものであった。

実際の計画遂行は、各部門での取り組みの実情に合わせて一部見直しを行いながら進められたが、有休に関してはこの間に付与基準を段階的に見直し、92年には初年度(入社2カ月経過後、以下同じ)付与日数を9日に改定。95年には初年度14日、2年目以降22日(現行も同基準)へと改めている。

さらに後述する有休取得促進策の新設や、各部門を軸にした目標達成への働き掛けにより、計画最終年度の95年度には1人当たり平均取得日数19.4日と、90年度実績(9.8日)からほぼ倍増し、取得率も90%超に到達。時間外労働の削減は、95年度実績で168時間(90年度比で約55%減)と目標を上回る水準に達し、これらを加味した総労働時間は1886時間と、当初目標の1880時間にほぼ近い水準まで到達する結果となった。

●有休取得を後押しした三つの施策

上記の計画期間中に取り入れられ、現在も運用されている有休取得促進策の内容は以下のようなものである。

(1)夏季休暇に合わせた有休の計画取得

時短アクションプログラムがスタートする前、同社の夏季休暇は8月の旧盆に当たる週の3日間を、全社カレンダーで一斉休暇とする形で決められていた。90年からは、労使協定による有休の計画取得2日分をこれに接続し、前後の土日と合わせて9日間の連続休暇に改められている。

その後、国民の祝日を月曜へ移動する祝日法の改正に伴い、年間カレンダーの調整の都合から、「所定休日2日+計画取得3日」へと変更して現在も運用されている。

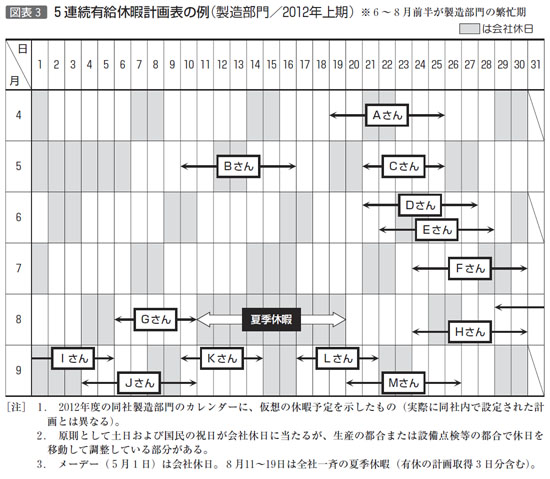

(2)個人別の有休5日連続取得の制度化

92年に制度化された個人別の有休5日連続取得は、社内では略して「5連休」と呼ばれ、現在ではすっかり定着している。入社2年目以降の社員を対象に、年1回、各人の有休を計画的に5日連続で取得するというもので、前後の土日と接続して最長9日間の連続休暇が可能となる。

制度導入の狙いは、有給休暇の取得促進と連続休暇による社員のリフレッシュ。それに加えて大きなポイントとされたのは、長期の業務計画に各人の休暇予定を織り込み、確実な休暇取得を図りつつ、仕事を計画的・効率的に進める風土を職場に定着させることであった。そのために、制度導入当初は職場ごとに、5日の連続休暇は年間ベースで、それ以外の個々の有休取得は月単位で、メンバーから希望日を申請させて休暇計画を立て、全員分を人事部門に提出するよう義務付けていた[図表3]。

「メンバー全員が休暇を取ることを前提に業務計画を作り、それを基に実際の業務を調整する形をとったことで、上司にも『必ず休暇は取るもの』という意識が定着していきました。いまは“休暇を取ることが当たり前”という風土がどの職場にも根付いています。制度を入れた当初は、年齢の高い層から『5日も休んでどう過ごせばいいのか』という声も聞かれたのですが、労組が機関紙で休暇活用の事例を紹介したり、有休への意識改革に力を入れたことなどが功を奏して、いまではどの層にもポジティブに受け入れられています」

「もちろん、休暇を織り込んだ業務計画管理はどの職場でも続けていますが、共通の様式で管理したり、人事へ計画内容を申告させたりということは行っていません。人数の多い職場ではやはり計画表で管理していると思いますし、それぞれの規模や業務にマッチしたやり方で進めるよう管理者に委ねています。ポイントは業務計画と各人の休暇をしっかり見える化して、休暇を取る側は予定どおり休めるよう、どう仕事をこなしていけばよいかをしっかり考えて実行すること。上司や周りのメンバーは、業務分担やフォローなど、どのような体制づくりが必要か、何をすべきかを確認して実行することです」

(3)半日有休付与制度

有休をより柔軟に取得しやすくするため、93年から半日単位の有休取得を制度化した。取得目的は特に問わず、導入当初は各人の有休3日分・年6回までを上限として設定。

「制度導入以来、半日単位で取得する場合は子どもの急な病気や、自分や家族の通院などに利用する例が多かったのですが、近年は親の介護で休むケースも増えています。そのほか、学校行事や地域行事に参加する社員も増えているので、労使で協議して今年から制度を見直し、上限を有休6日分・年12回までに変更しています」

「ただし、『心身ともにリフレッシュする』という有休の本来の目的からすれば、1日単位での取得が基本だと考えています。『働くときは思い切って働き、休むときは思い切って休む』というメリハリある働き方を重視して、その中で生産性を向上させていく。そうした仕事の仕方の改革が相まってこそ、長時間労働排除の取り組みが進むものと思っています」(増田氏)

●部門ごとの時短推進委員会が取り組みを推進

以上のような時短アクションプログラムを社内に展開し、強力な推進役を果たしたのが各部門に設置された時短推進委員会だ。部門ごとに異なる業務の内容・性質、繁閑度合い等を踏まえて、計画推進のための目標と取り組みを独自に立案・展開していった。

各委員会は定期的に会合を行い、設定した目標に対する時間外労働削減の進捗度合い、有休取得の実績などをチェックして翌月以降の取り組みを検討するサイクルを重ねていった。さらに、こうした部門ごとの進捗をチェックする労使会議も定期的に行われ、実績が伸び悩む部門に対しては厳しく改善を迫るケースもしばしばあったという。

プログラムの計画期間終了後、時短推進委員会は発展的に解消され、現在は部・課の単位で独自に目標を定め、計画立案して取り組む流れへと引き継がれている。

●思い切って働く、思い切って休む

90年代からの取り組みが現在まで社内に息づき、新しい世代の社員にも“休みが取りやすい会社”とポジティブに捉えられている同社。休暇の活用も、国内外への旅行など趣味やリフレッシュにとどまらず、地域の活動や自己啓発など、年を追ってその幅は広がりつつある様子だ。冒頭に紹介したランキングの評価に見られるように、「働きやすい会社」に求められる一面が、ごく自然に体現されていると言ってもいいだろう。

「『働きやすい会社』と評価いただくのは大変ありがたいことと思いますが、“働きやすい=労働条件面で手厚い、甘い、優しい”とか、言葉は少し悪いですが“生ぬるい会社”というふうには見られたくない――というのが本音のところなのです」

増田氏は次のように続ける。

「当社は休みが取りやすいと言っても、それは『思い切って休みを取る』というだけのことです。思い切って休むときは休めばいい。けれどもその前提として働くときは思い切って働く――そのメリハリ感がとても大事なのだと考えています」

「仕事は年を追ってどんどん増えていますし、その中身はより複雑化しています。増えていくものに対して、いつまでも同じやり方をしていては通用しませんし、どうやって生産性を高めていくか、時間を短縮していくか、という発想と取り組みが不可欠です。でも、それを突き詰めてやっていくだけでは身体が持たなくなりますから、休むときは思い切って休む。逆にやるべきときは極端な話、徹夜してでもやり遂げるくらいに思い切って働く。ハードワークと休暇のメリハリが、働き方としてあるべき姿なのだと私たちは考えています。ですから、“休めるから『働きやすい会社』”という見方は決して正しくありません」

「これまで社内でも、『働きやすい会社ってどんなものだろう?』という議論をかなり重ねてきました。ビジネスパーソンにとって、人生で眠っている間を除いて、一番長い時間を過ごす場所は会社です。そこで仕事を通じていかに成長し、成果を生み出し、それを自分の喜びにつなげていくか。そうした成長や成果が利益につながり、会社が成長して本人にも報酬として還元される。そこからまた新しいトライができる――ということの繰り返しなのだと思います」

「ですから、自分の成長を目指して思い切り働くことができる。それを続けていくために、休む時は思い切って休むことができる。それを当たり前のこととしてみんなが実行できるよう、職場のメンバーがしっかりお互いをフォローしていく。それが『働きやすい会社』の姿なのだと思います。そうした考え方は、労組や社員の間でも共有できていると思いますし、これからもそういう姿を目指して取り組んでいきたいと考えています」(増田氏)

労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で提唱・推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。

「ポジティブ・オフ」運動の目的は、休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくことにあります。

現在、全国234の企業・団体がこの運動への賛同表明を行っており、ホームページでは賛同企業が行っている休暇取得促進の取り組み紹介も掲載されています。

◆「ポジティブ・オフ」運動のホームページはこちらから

【「ポジティブ・オフ運動」への賛同ご希望等のお問い合わせ先】

「ポジティブ・オフ」運動事務局(イーソリューションズ株式会社内)

TEL 03-5733-5033 担当:岡、鈴木