気兼ねなく休める環境づくりにつなげる

| 会社概要:NECグループの中核を担うソフトウェア企業。システム構築や保守・運用などのITサービス提供、各種ソフトウェアの開発を通じ、顧客の「知的価値創造」への貢献を目指す http://www.necsoft.co.jp/ 本社:東京都江東区新木場1-18-7 設立:1975年9月 従業員数:4898人(2012年3月末現在) 平均年齢:39.0歳 |

●マネージャーから年休取得の声掛け

「○○君、来月の20日あたりでいまの案件が一段落しそうだから、このへんに休みを充てたらどうだろう?」

プロジェクトを束ねるマネージャーからメンバーへの一声。皆さんの職場では日常、こうした会話が交わされることはあるだろうか? どちらかと言えば、「金曜日に悪いけど残業してくれないか?」とか「大詰めなので今度の連休は出社してほしい…」といったケースがほとんどではないだろうか。

今回紹介するNECソフトは、大手総合電機メーカーNECの100%子会社で、グループの中核を担うソフトウェア会社。もちろん、残業や休日出勤がないわけではなく、むしろ顧客対応やプロジェクトの進行フェーズによっては、残業続きとなることも決して珍しくはない業態である。

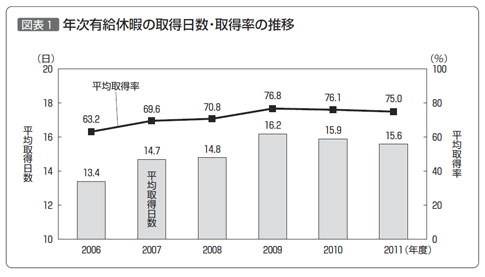

とかく休みが取りづらいイメージが先行しがちな情報サービス業界にあって、同社の年休取得率は2011年度の実績で、実に75.0%に達している。その背景には、冒頭の対話のような年休取得を推し進める施策、事業部トップから現場のマネージャーまでに休暇取得への意識付けを図る取り組み、そして情報共有と対話を絶やさず、課題と対策をともに考える労使の取り組みがある。その幾つかには、効果的な休暇取得策のアイデアに悩む企業にとって、ヒントとなるものがありそうだ。

●各人の有給休暇の「取り方」を工夫して休暇取得の促進につなげる

有給休暇の取得率がなかなか上がらない企業では、何らか特定の対象や事由に合わせて特別休暇を新設し、休暇の取得促進につなげようという例も少なくない。これに対して、同社の取り組みで特徴的なのは、各人にもともと付与されている年次有給休暇の「取り方」を工夫することによって、効果的に取得率を高めている点である。当然、新しい制度を設けるのに比べてほとんどコストもかからないため、会社にとってのメリットも大きい。

そうした工夫の一つに挙げられるのが、冒頭のマネージャーからの呼び掛けの例で示した「プロジェクト休暇」制度だ。2007年の6月に導入されたこの制度は、案件ごとのプロジェクト単位で動いていく業務の特性に合わせ、業務が一段落する節目のタイミングに年休を活用して連続休暇を取得する、というものである。

同制度を導入した2007年に、同社はワーク・ライフ・バランス推進に向けた取り組みを強化する狙いから、タイムマネジメント改善のための施策を相次いで打ち出した。課題とされた時間外削減については、労使で協定した定時退社奨励日に、社内放送や職場パトロール、メール通知などによって退社を徹底する取り組みを実施。一方、年休取得に関しては、積極的に休みを取る社内風土がすでにある程度根付いていたものの、業務の繁忙や部署によっては休みづらい事情などもあり、当時の取得率は60%台で推移していた[図表1]。

年休をより活用してもらうためにはどんな手だてが有効か。毎月1回、定例的に行われる労使協議の場でも、この問題について時間をかけた議論が行われ、そこから「上司の計画に基づいて休暇取得を図る」という結論に至ったわけである。

●プロジェクトの節目に合わせて休暇を調整し、マネージャーが自ら申請

同社の社員構成は、スタッフ部門の人数が全体の約1割強。残りの約9割弱はソフトウェア開発やシステムインテグレーションのサービスに従事するSE・技術者等が占める。それぞれが属するプロジェクトの終了時や進行フェーズの大きな節目に、マネージャーの計画・調整によって休暇を取得。それによりメンバーが節目を共有して心身を休め、次への活力を養う――というのがプロジェクト休暇の狙いだ。

休暇制度と銘打っているものの、さほど細かなルールや制約はない。前記のような仕事の節目を捉えて1日以上の年休を取得し、原則として土日の休みに接続して連続休暇とすること。各人の年休を充てるため、「○日以内」といった決まりもなく、付与されている年休の残日数の範囲で、業務運営上の問題等もなければ「連続で1週間」といった取り方も可能だ。加えて、「プロジェクト休暇を年○日取るように」といった目標値の定めもない。ちなみに、同社の年休付与日数は入社とともに20日が付与され、勤続満5年で21日、満15年以上は22日と定められている。

こうして見れば、まさに取り方を変えただけで、通常の年休取得とどう違うのか?――ということになるが、ポイントとなるのはマネージャーの役割だ。プロジェクトの計画と進行に合わせて節目を見て取り、Aさんはこの時期に、Bさんはこの時期に…という具合に、同時期の集中を避けながら各人に呼び掛けて話し合い、いつプロジェクト休暇として休みを取るかを設定していく。

「休暇計画の立て方は、プロジェクトの事情に合わせて決めるよう、各マネージャーに任せています。中にはプロジェクトがスタートする段階で、メンバーのプロジェクト休暇の取得予定を織り込んで全体スケジュールを決めているケースもあります」(人事総務部 労務厚生グループ リーダー 丸岡 晶氏)

この制度の導入当初は、休暇計画の設定・調整だけでなく、メンバーが取得するプロジェクト休暇の申請もマネージャーが行うというユニークな運用がなされていた。その後、マネージャーの業務量の見直しや、申請方法の更新等により、休暇申請自体はメンバー各人が行うよう改められたが、そのほかについては導入以来大きく変更された点はない。

●休みの取りやすさだけでなく、職場内のコミュニケーションを高める効果も

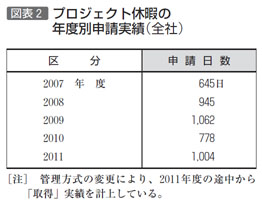

制度導入からのプロジェクト休暇申請件数(2011年度の途中からは取得件数を計上)は[図表2]のように推移している。直近の2011年度は全社で1004件、年度途中からの導入となった2007年度との比較でも1.5倍余りに増加。特に、制度導入以前に休暇取得が伸び悩んでいた部門での利用が増えており、全社で見た年休取得率アップへの貢献も大きい。

制度導入からのプロジェクト休暇申請件数(2011年度の途中からは取得件数を計上)は[図表2]のように推移している。直近の2011年度は全社で1004件、年度途中からの導入となった2007年度との比較でも1.5倍余りに増加。特に、制度導入以前に休暇取得が伸び悩んでいた部門での利用が増えており、全社で見た年休取得率アップへの貢献も大きい。

制度導入後のメリットとしてまず挙げられるのが、周囲への気兼ねが減り、連続休暇が取りやすくなった点。以前から休みが取りやすい風土がある程度根付いていた同社でも、忙しい職場では、自分の仕事が一段落しても周りが忙しくしている中では、やはり休暇申請を切り出しづらい雰囲気があった。そうした中でもプロジェクト休暇は、マネージャーが自ら調整してメンバーに呼び掛ける、いわば“お墨付き”の連続休暇であり、休む側にとっても心理的な負担の軽減につながっている。

また、業務計画に休暇予定が事前に織り込まれ、周囲への“見える化”が図られることにより、マネージャーや同僚と、業務の分担やお互いの仕事をフォローするために話し合いを持つ機会が増え、コミュニケーションの活発化にもつながっている。

ちなみに、プロジェクト休暇は全社的な取り組みとして導入されており、主な対象はSEなどの技術者を想定しているが、それ以外の部署、例えば本社スタッフ部門でも利用することができる。人事総務部では、昨年から取り組んできた新しい勤怠管理システムの導入が今年3月に完了し、一段落した節目を捉えて4月中旬に連続休暇を取得した例などがあるという。

●夏季休暇は年休5日を計画取得、取得状況は労使でチェック

同社の休暇制度では、前記のプロジェクト休暇のほか、各人の年休を充てて運用しているものがさらに二つある。そのうちの一つが、プロジェクト休暇より以前から設けられている夏季休暇の制度である。

同社では、全社一斉の夏季休暇は設けておらず、毎年7月から9月末までの3カ月間に、各人の年休を充てて5日の休みを取ることを労使協定で定めている。取得時期の選択は自由で、連続取得を義務付けるルール等はないが、土日と合わせて9連休とすることを推奨している。この休暇に充てる日数は従来4日とされていたが、年休の取得促進を図るため、2009年度から5日に引き上げられている。

時期を区切って取得するルールであるため、業務の繁忙などによって、5日の休みを取りきれない人も中には出てくる。人事総務部では毎年10月に取得状況をチェックし、未取得があった場合は各事業部に連絡し、「その分の休みをこの時期に取ります」と宣言してもらい、その内容を労組と共有している。無論、指定の期間中に休みが取れなかったからといって罰則があるわけではないが、その分の休みは確実に取得してリフレッシュに充ててもらえるよう、フォローには力を入れているという。

●各人が年2日の休みを自由に設定する「アニバーサリー休暇」

もう一つ、年休を利用したリフレッシュの施策として取り入れたのが「アニバーサリー休暇」だ。2010年4月から導入されたこの制度は、その名前のとおり、各人が決めた「記念日」に充てて年休2日を計画的に取得するというもの。

先のプロジェクト休暇は、それぞれの業務の都合により、取得日を早い時期に特定できないケースも少なくないが、アニバーサリー休暇は事前に「記念日」として「いつ休むか」を宣言することができる。いわば自分で“見える化”する休暇であり、人事総務部からは毎年度末のタイミングで全社に通知を出し、新年度のアニバーサリー休暇をいつ取得するかを設定するよう呼び掛けているという。

「休暇に充てる記念日の例としては、本人や配偶者、子どもや父母など家族の誕生日、結婚記念日などを挙げていますが、厳密に『こういう記念日でないとダメ』といったルールは設けていません。自分にとってその日が何かの記念日だと思う日や、あるいはその翌日でもOKです」

「全社で見たアニバーサリー休暇の取得状況は、2011年度の実績で延べ3400日余り。全社的な年休取得率アップへの貢献度は、実際にはまだ微々たるものです。それでも、何かのきっかけで、周りに気兼ねなく休暇を申請できるようにすること。そうしたことを会社が勧める姿勢を示すことで、より年休が取りやすい雰囲気が職場に生まれてくれば、それでよいだろうと考えています」(丸岡氏)

●年休以外に特定の事由で年5日の特別休暇が利用できる「クローバー休暇」

以上に紹介した三つの制度が、年休の「取り方」を工夫して取得率アップにつなげている同社独自の施策である。

ところで、企業で働く人が年休を取る場合、その目的・理由は、旅行・レジャーもさることながら、自分や家族の病気、あるいは子どもの学校行事などの事情で申請するケースが多いと思われる。そのために、「いざというとき年休が残っていないと困る」「みんな忙しい中、家族の事情では休みを切り出しづらい」といった心理から年休取得が進みにくい――ということも多いだろう。

同社が属するNECグループでは、こうした社員本人の病気や、家族の看護の際に利用できる特別休暇として1992年に「医療看護休暇」を導入。さらに2002年には、ワーク・ライフ・バランス推進の視点から、家族介護や子どもの学校行事参加、ボランティア活動、自己啓発などにまで利用可能な事由を広げた「ファミリーフレンドリー休暇」へと改めている。

この制度は現在、NECグループ全社で取り入れられているが、同社では名称だけ独自に「クローバー休暇」と名付けて導入している。社員本人と家族と社会のため、多目的に利用できるというイメージを、幸福の象徴であるクローバーの“四つ葉”になぞらえたものだ。

クローバー休暇は、年休とは別に年5日、有給の特別休暇として付与され、年度内に利用しなかった場合には最高で4年間、日数で20日まで繰り越すことができる。前記のように、「こういう場合に利用できる」という事由は特定されているが、通常の年休とどちらを優先して取得するかは特にルールとして決められておらず、社員各人の判断に委ねられている。2011年度の実績で見たクローバー休暇の取得日数は全社平均で1人当たり1.8日となっており、本人または家族の病気による取得が多いという。

●仕事を離れた社員同士のつながりが休みを取りやすい風土づくりにつながる

前述のとおり、同社の年休取得率は2011年度平均で75.0%と高水準に達している。これまで紹介した各種制度の効果もさることながら、企業風土として根付いた“休みの取りやすさ”がそこに見て取れる。

「社員の間でも『休みの取りやすい会社』という評価が根付いていますし、それは当社独自の“文化”とも言えると思います。さらに、プロジェクト休暇などの制度を入れたことにより、『休みの計画を立てるのが楽しいし、仕事へのモチベーションが上がった』といった声も社員からは聞かれています」

「休みを取りたい時期に取れるよう、うまく仕事を回していくには、当然、制度や計画だけではなく、お互いにフォローしあう社員同士のコミュニケーションが大切です。その点、当社はグループ企業の中でも文化・体育活動が特に活発で、仕事以外の部分でも仲間意識が育まれる機会が多いのだと思います。社内イベントも活発に行っていて、労使共催の球技大会は会社創立期以来の定例行事として定着していますし、社内サークルも活発に活動しています。社員同士だけでなく、家族の顔まで見えるようなつながりの深さが、休みを取ることへの理解や企業風土にも結び付いているのだと思います」(丸岡氏)

●事業部のトップから現場のマネージャーまで、休暇取得促進への意識付けを徹底

こうした風土の下でもやはり多忙な日常、仕事と休みのメリハリを考えながら職場を回していくには、やはり管理職の意識と行動がカギとなる。

まず、部長クラス以上に対しては、年4回行われる幹部会議の4月・10月の開催時に、休暇取得実績をはじめとする勤務状況のデータを開示し、取得率が低迷している事業部については改善策を検討してもらうよう、人事総務部からメッセージを発している。

こうした事業部レベルでの取り組みの、いわば後方支援策となっているのが、プロジェクト休暇と同じ2007年からスタートした「ワーク・ライフ・バランス推進部門表彰制度」だ。この制度は、全社平均値を基準として、①休暇取得実績、②定時退社奨励日の退社時間、③時間外勤務時間等の実績を測って事業部単位で順位付けし、上位の事業部を表彰するというもの。特に、プロジェクト休暇やアニバーサリー休暇の取得実績が高いウエートで評価される形となっており、各事業部での取り組みを促すインセンティブとなっている。

一方、マネージャー以上の管理職には、毎年1回、全員に参加を義務付けるマネジメント研修を行っており、その機会を利用して休暇取得促進への意識付けを進めている。

「研修のテーマは人事総務に関するもののほか、CSRや調達など多岐にわたるのですが、ワーク・ライフ・バランスに関する講義も必ず盛り込むようにしています」

「ただ、多彩なテーマを詰め込み型の講義で勉強してもらうのには限度があるので、昨年の研修からは人事総務関係のテーマに絞り、参加者同士でのディスカッションを入れたり、社長からのメッセージを流したりするなど、理解を深めてもらうよう工夫を凝らしています」(丸岡氏)

●メリハリある働き方が、社員のリフレッシュだけでなく職場の経験値アップにもつながる

最後に、同社としての休暇取得促進への考え方とこれからの課題について尋ねた。

「休暇の取得促進は、全社を挙げて取り組んでいるワーク・ライフ・バランス推進の一環として、これからも力を入れていきたいと考えています。休みを取る人が増えるということは、ある意味、現場の稼働が下がるというふうに受け止める人もいるかもしれませんが、ポイントはメリハリある働き方を実現することです。当社のようなIT業界ではどうしても、働くときは目いっぱい働くことが求められるので、やはり休むときはしっかり休んで、健康を守ってもらいたいと思います」

「休みを取ってリフレッシュして新しい経験をすることが、何かすぐに仕事に役に立つかと言えば、ちょっと評価が難しいところです。それでも、休暇でリセットしたクリアな頭でものを考えて仕事に取り組んでもらうことは、やはりどんな職場でも大切でしょう。職場に関して言えば、メンバーやマネージャーの休みを織り込んでプロジェクトをうまく回していくにはどうすればよいか。それを、頭で考えるだけでなく、時には権限の一部を新しい人に委譲して、これまでとは違う仕事の回し方を実践することも必要です。そうしたことが職場全体の経験値アップにつながると思いますし、休暇取得から生まれる会社にとってのメリットと言えると思います」

「休暇の取得促進に関しては、これまでも『できることは何でもやろう』というスタンスで取り組んできましたし、今後もそれは変わりありません。ただ、これから取り組むべきなのは、現在の取得率75%をどう100%に引き上げるかではなく、いま休みを取れていない人をどう改善していくかがポイントです。もちろん、『これだけ休めれば十分』という人もいますから一律に強制できることではありませんが、問題がある部分は改善していけるように努めていきたいと思います」(丸岡氏)

労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で提唱・推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。

「ポジティブ・オフ」運動の目的は、休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくことにあります。

現在、全国234の企業・団体がこの運動への賛同表明を行っており、ホームページでは賛同企業が行っている休暇取得促進の取り組み紹介も掲載されています。

◆「ポジティブ・オフ」運動のホームページはこちらから

【「ポジティブ・オフ運動」への賛同ご希望等のお問い合わせ先】

「ポジティブ・オフ」運動事務局(イーソリューションズ株式会社内)

TEL 03-5733-5033 担当:岡、鈴木