中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー

そろそろ新人研修も一段落してくる企業も出てくる頃かと思う。筆者の場合はIT系企業のシステム開発をするための新人研修を担当することが多いのだが、こういった業種では多くの場合まだ導入研修の最中だ。一方で事務職や営業職などの新入社員たちはそろそろ現場に配属されている頃ではないだろうか。

今回は、OJT指導員向けの研修を提供している株式会社ラーンウェルの関根雅泰氏に、新入社員研修後のOJTに関するお話を伺った。

●新入社員のOJT担当者にふさわしい年齢層は?

――新入社員研修は育成担当者が企画してしっかり内容も吟味した教育をしていくわけですが、新入社員たちが現場に配属されると、育成担当者の手を離れて目も行き届かなくなってしまいますよね。現場に配属されれば、さまざまな形で先輩社員が職場でサポートする、いわゆるOJT(On the Job Training)が動き出します。そうなると新入社員の育成は各職場でOJTを担当する先輩社員らの手に委ねられてしまうのですが、ここで指導する先輩のスキル差が大きく出てきてしまいます。

関根さんはそのような先輩社員向けにOJTでの指導方法の育成をされていますが、実際にOJT担当を務める層というのは、最近は主にどういう先輩社員になるのでしょうか。

「職場の人員構成にもよりますが、2年目社員のところもあれば、10年以上のベテランがOJT担当となる企業もあります。理想的には勤続3年以上で、ある程度仕事や会社のことも分かってきて、次の段階へ上がるための一歩として後輩指導をする――といった立場の、新人と年の近い先輩がOJT担当としては一番はまりやすいようです」

――関根さんはそういった方々向けにOJT指導員研修を行っていますが、そもそもどういったきっかけで始まったのですか?

「私が手掛け始めたきっかけは、2006年に日経ビジネススクールで『OJT指導スキル研修』を担当したことです。当時は、1995年~2005年の採用抑制の期間が一段落し、新卒採用が活発化し始めた時期でした。新人が長く入ってこなかった職場に新卒が入ってくるということで、受け入れ側もどう対応したらよいのか分からないという状況にありました。職場によっては、年齢も10歳近く離れているところもあります。そこで、そういった現場の不安を解消し、新人の受け入れ体制を作る一案として『OJT担当者』『チューター』『指導員』『メンター』『ブラザー・シスター』制度等の活性化が始まりました。その一助として、新人を指導する先輩社員向けの『OJT指導員研修』を担当しております」

●「教えるスキルのバラつき」を解消するには

――なるほど。採用抑制があったことでOJT指導員の育成の必要性が出てきたというわけですね。OJT指導員育成というのは具体的にどんな内容なのですか?

「この研修では、指導員の不安解消と前向きな意欲醸成を狙いとしています。研修はいわゆる参加型で、参加者同士の意見交換と講師からの情報提供で運営されます。

・参加者同士の経験を振り返る『教え下手と教え上手』

・教え上手のノウハウを三つの観点から学ぶ『相互理解』『関係構築』『学習支援』

・新人のことをよりよく知るためにどうしたらよいか

・周囲の協力を得ながらOJTを進めるためには

・分かりやすい教え方とは

―――といったことを学びます。受講者の9割以上から『不安が解消された』『早く新人指導を行いたくなった』等の声が上がっています」

――いい反応ですね。それだけOJTの先輩方も困っているという実態の現れかもしれません。とは言え、ちょっと手厳しいことを言うようですが、その先輩の持っている教えるスキルや人柄による相性なども大きく影響するんじゃないかと思うんです。“人対人”ですから。そういった問題を解決する手だては何かおありですか?

「おっしゃるとおり、人によって教えるスキルにバラつきや、新人との相性の問題は出てきます。それらを解消する一手段が集合研修ではないかと考えています。研修を通じて『新人に効果的、効率的に教えるスキル』を学んだり、『SPトランプ』[注]といったツールを使って新人との相性について考え、自らの接し方を再考するといった活動を行います。仮にこういった研修がなかった場合には、まさに現場任せ、運任せの状態になってしまうでしょうね」

[注]SP(サブパーソナリティ)トランプ:多くの日本人が持っているサブパーソナリティ

(パーソナリティの構成部分、一要素)を52枚のカードに記したもの。自己理解、

他者理解を図るための研修ツールとして活用される。

●カギになるのは職場の所属長への働き掛け

――なるほど。自分を見つめ直すためにも複数人数で相互に関わり合う集合研修が有効だと。やはり現場任せでは不安ですね。

現場でのOJT教育が始まるに当たり、人事の育成担当者としてすべきことはあるんでしょうか。また、始まってから何らかの関わりを持った方がいいのでしょうか?

「新入社員が職場に配属された後にも関わりはぜひ持っていただきたいですね。特にお願いしたいのが、職場の所属長に対する働き掛けです」

――OJT担当者ではなく、所属長ですか。

「はい。研修でもお伝えしていることですが、指導員には1人で新人指導を抱え込まず周囲の協力を得ることを推奨しています。なぜなら、彼らが現場で新人指導をする中で一番苦労するのは、業務との両立だからです。新人指導と自身の業務を両立させる現実的な解決手段は、他者の力を借りることにあります」

――新人の教育を任された先輩社員としては、できるところを新人に見せたいと思うでしょうし、周りに対しては「自分は新人くらいの指導はできるんだ」というところを見せたいと意気込む気持ちになりますよね。そうすると責任感の強い人ほど「なんとか自分で解決しよう」という傾向になる。

「実は、このように指導員である先輩社員が周囲の協力を得て新人指導を進めることは、新人の能力向上にも効果があることが実証研究で明らかになっているのです(参考:『職場学習の探究』中原淳、関根雅泰ほか著、生産性出版)。その際にカギになるのは、『職場の直属上長の理解』です。指導員に新人指導を任せながらも、周囲に協力を促し、自らも積極的に関わる。時には新人も含めて指導員とともに三者面談を行う――というように。所属長が、新人指導に積極的な職場では、新人も育ちますし、指導員も指導がしやすいです。このような所属長の理解を得るためには、人事の人材育成担当者からの働き掛けが必要です。実際に、ある会社では新人の配属前に所属長に説明会を行い、その理解を促しているところもあります」

●新人が指導員に与える肯定的・否定的影響

――育成対象が新入社員から指導員、そして所属長へと広がっていきますね。育成担当としては面白い展開です。

所属長であれば知識と経験もあるでしょうから、自らの立場とやるべきことを理解してくれるとは思います。一方、指導員となる先輩社員にとっては、新人のために教えているつもりが自分自身の気づきの機会になることに面白みを感じてもらえそうですし、ぜひそう感じ取ってもらいたいですね。OJT指導員研修の中でその点について何かお伝えしていることはありますか?

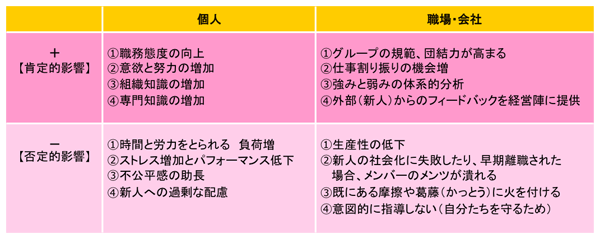

「よく言われることではありますが、人に教えることで学ぶことは多いと思います。実際、指導員の多くが、新人に教えることで『自分の知識が整理された』『指導力が向上した』『忍耐強くなった』といった自身の変化、成長を実感しています。指導員研修の中では、そういったポジティブな影響のほかに、ネガティブな影響についても触れています」

――ネガティブな影響も、ですか。

「これは米国の組織学者、ダニエル・C・フェルドマンの論文(Feldman 1994)に示されているのですが、新人を受け入れる指導員個人に対するネガティブな影響として『時間と労力を取られる』『ストレス増加』『パフォーマンス低下』等があるとされています。このあたりは、指導員が新人指導をする際に感じる不安や苦労と重なる点でもあります。このネガティブな影響の存在を伝えることと指導員同士が不安や苦労を共有することで、『自分だけが不安に感じているわけではなかったんだ』という安心感が指導員には生まれるようです」

――とかく新人をお任せする側の育成担当者は、職場のOJT指導員に対していいことしか言わない人も多いように思います。あえてネガティブな面を知ってもらうことで、本人にOJT指導員という機会を活かしてよりよく成長してもらおうというわけですね。

[図表]新人による肯定的・否定的影響

Feldman(1994)を基に関根氏が作成。

●『一対多』のネットワーク型OJTが、より現実的で実践的

――最近の新人は全体的におとなしくなってきたと思います。行儀がいいというか、聞き分けがいいというか、素直な人が多い。やんちゃな新人ややたら背伸びしたり、先輩に牙を剥(む)いたりするような熱い新人など、飛び抜けた存在はすっかりいなくなってしまった感があります。新人の特性に変化が現れてきていると思うんです。そんな新人たちの変化にあわせて、OJT指導の内容にも何か変化は現れてきているのでしょうか? あるいは対応を変えるべきところが出てきているのでしょうか?

「なるほど。面白いですね。確かにそういう側面はあるかもしれません。もし仮に新人たちの中で飛び抜けた存在が少なくなってきたとすると、新人へのOJT指導の一環である『組織社会化』[注]はしやすくなっているということかもしれませんね。組織社会化というのは、新人が組織に適応することを指しますが、そういった新人であれば、組織に早く適応し馴染(なじ)んでいくと思われます。その反面、新人の影響により職場が変わっていくという『組織個人化』は起こりにくくなるでしょう。そういう意味で、指導員は新人の『組織社会化』を促しつつも、組織に染まっていない新人だからこそ気づく職場の問題点や疑問点を吸い上げ『組織個人化』につなげていくような行動も必要になってくるかもしれません」

[注]組織社会化:組織への参入者が組織の一員となるために、組織の規範、価値、行動様式

を受け入れ、職務遂行に必要な技能を習得し、組織に適応していく過程のこと。

――OJT指導員に課せられる新たなテーマですね。

最後に、OJT指導員のポイントをまとめていただけますか?

「今までOJTというと『上から下へ』ということで、上下間の一対一の関係が前提とされてきました。しかし、現在では『一対多』のネットワーク型OJTが、より現実的で実践的であることが分かってきました。前述したように、指導員が周囲の協力を得て指導することが、新人の能力向上に効果があることが実証されています。人事育成担当の方には、指導員制度を作ったとしても、指導員1人に指導を任せきりにせず、直属長や周囲の協力を得ながらOJTを進めるよう促してくださることを期待します」

――ありがとうございました。

ゲスト:株式会社ラーンウェル 代表取締役 関根雅泰氏

http://www.learn-well.com/

※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2012年6月に掲載したものです

中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー

中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー

システムエンジニア、ネットワーク技術者養成のマーケティングを経て、ITコンサルティング会社の人財開発マネジャーとしてITコンサルタントの育成に従事した後、独立。現在は、論理と人の感情の両面にアプローチした思考系およびプレゼンテーション等のコミュニケーションを中心とした研修の企画・制作をし講師を務めるとともに、人財育成を支援するためのコンサルティングサービスも提供している。NPO法人人材育成マネジメント研究会理事。ワールド・カフェをはじめとした対話の場の普及を促進するダイナミクス・オブ・ダイアログLLPのパートナーとして、各種ワールド・カフェとワールド・カフェ・ウィークの開催を推進。また、場活流チェンジリーダー塾にてメンターとしてリーダーの在り方を養成する活動にも従事する。