メリハリある働き方を促進、生産性向上を図る

| 会社概要:高機能材料、石油化学製品、情報電子、ライフサイエンス等の分野における各種化学製品の研究・開発・製造・販売。旧三菱化成と旧三菱油化の合併により、1994年10月に三菱化学として新発足した http://www.m-kagaku.co.jp/ 本社:東京都千代田区丸の内1-1-1 パレスビル 設立:1950年6月 従業員数:5828人(単独、2012年3月31日現在) 平均年齢:39.3歳 |

●他社を上回る年休取得率の裏側で、取得のバラつきや連続休暇の取りづらさが課題に

厚生労働省がまとめた最新データ(就労条件総合調査・2010年実績)による全産業平均の年次有給休暇取得率は48.1%。これに対して、2011年度の同社における全社平均取得率は78.8%と8割近くに上る。

もとより同社では年休取得の取り組みが進んでおり、5年ほど前にさかのぼっても、平均取得率は75%前後で推移していた。それがさらに80%近くまでにアップした一因が、2006年に導入した「ライフサポート休暇」だ。

「ライフサポート休暇」は、簡単に言えば「年次有給休暇を2日以上連続で取得すると、“おまけ”として特別休暇が付与される」というもの。他社には例を見ない、同社独特のユニークな仕組みだが、その狙いは、単に年休取得率のアップのみを目指したものではない。大きな目的としてはワーク・ライフ・バランス(WLB)の推進とそれに向けた環境整備。さらには、休暇取得促進をめぐる次のような課題の改善がその狙いとして挙げられる。

その課題の一つは、部署あるいは個人の事情による休みの取りづらさ、年休取得のバラつきの問題だ。

「ライフサポート休暇の導入以前も、全社平均で見た年休取得率は世間より高い水準にありましたが、全社員が満遍なく取得できているかといえば、必ずしもそうではありませんでした。例えば、部署の人員配置による事情、あるいは個々人の役割や担当業務などからの事情で、なかなか取得が進まないケースも散見されたのです。労働組合からも、部署間、社員間で取得率にバラつきが出ている点は、都度指摘されていました」(人事部 労制グループ グループマネジャー 前川博昭氏)

もう一つの課題は、まとまった日数での連続休暇がとりづらいという問題である。

一般社員の約半分を占める製造部門の交替勤務者は、勤務スケジュールに合わせて休みの計画を立てやすいことから比較的年休取得が進んでいた一方、シフト勤務の都合から1日単位で休むケースがほとんどで、むしろ連続休暇は取りづらい状況にあった。一方、常昼勤務者は、交替勤務者に比べて業務が属人化しがち(代替者の確保が難しい)なため、誰かがまとまった休みを取ったときに、その仕事をどうフォローするか、という点が連続休暇の取りづらさを招く一因になっていたという。

こうした背景から、春季交渉の場でも、労働組合から「みんなでまとまった休暇を取得できる仕組みを考えられないか」という提案がなされていた。そこで同社は、「年に1回は全員が長期休暇を取得できる制度、環境を整える」(前川氏)ことに踏み切ったわけである。

●土日を絡めれば5連休、30歳以降の節目の年には1週間以上の連続取得が可能

「ライフサポート休暇」は2006年7月からスタートしている。その導入に当たり、同社がポイントに据えたのは次の3点である。

・まずは定期的に、一定期間の連続休暇が取得できる環境づくりの呼び水と位置付ける

・特に、ほとんど休暇を取得できていない層の休暇取得促進を図る

・単に休暇日数を増やすのではなく、各自の年休取得と組み合わせた取得を原則とする

これらを具体化するために導入された仕組みは、次のようにシンプルなもので、導入以来変更なく現在まで運用されている。

制度の対象は、「勤続1年以上」の全社員で、「年休を2日以上連続で取得する場合、年度につき1回、1日の特別有給休暇が別途付与」される。もちろんこの特別有給休暇は、連続取得を申請した年休と組み合わせて取得することが前提だ。取得時期に制限はなく、年度内の任意のタイミングで利用可能である(ただし、当年度に取得しなければ失効し、翌年度への繰り越しは不可)。

ライフサポート休暇の付与日数は、節目に当たる年齢の年にはリフレッシュの意味を込めて3日に引き上げられる。その対象となるのは、4月1日時点で30、35、40、45、50、55歳に当たる年である。

こうした仕組みにより、申請した年休と特別休暇、さらに土日を合わせれば通常で5連休、30~55歳の節目の年には1週間以上の連続休暇が可能となる。

●「オン/オフ」の意識的な切り替えで生産性アップにも期待

前川氏は、「あくまでまとまった年休を、連続して取ることに意味がある」と強調する。

「個々の社員に目を向ければ、こうした休暇は、家族とのつながりを強めたり、あるいは地域活動に参画するなど、自身の社会的責任を再考したりするきっかけにもなるはずです。仕事だけしていれば、高い成果が上がるかといえば、そうとは限りません。逆に、会社以外のフィールドに目を向けることで、それが仕事に取り組む上で新たな風を吹き込んでくれる場合もあります。このように、ある程度まとまった休みを、通常の土日以外に取るのは、WLBの観点からも大切なことと考えています」

「メリハリを持って働くこと、『集中して働くとき』と『仕事から完全に離れて休むとき』のオン/オフを意識して切り替えることが、結果的には生産性の向上につながります。

『高い生産性』とは、基本は“定時に完了するよう仕事をやりきる”ことであり、個々人の役割、立場に応じて期待されるパフォーマンスを100%発揮することだと考えています。当社の現状では、生産性向上の余地はまだまだあるとの認識であり、まずは密度の濃い仕事をする、いい成果を上げるため、ぜひ進んで連続休暇を計画してほしい――と折に触れて社内啓発しているところです」

●総労働時間を削減し「ゆとり」を創出。マネジメントと業務効率化がカギ

もちろん、連続休暇の仕組みだけ作っても、利用できる環境になければ意味がない。そこで同社では、年休取得へ向けた「ゆとり」創出にもつながる、総労働時間削減のためのさまざまな取り組みを並行して進めている。

取り組みの柱は、①ラインマネジメントの徹底、②業務効率化の二つで、具体的には次のような施策を実施している。

①ラインマネジメントを通じた長時間労働の解消

・各所属長が部下の業務内容や労働時間を適正に把握し、特定の社員に業務が過度に集中しないよう業務分担を適正に保つ

②業務効率化による時間外・休日労働の削減

・社内説明資料の簡素化や会議内容・会議開催時間の見直し

・ノー残業デーの設置(週1回)

・時間外労働管理の徹底(上司への申告徹底→上司による要不要の判断の厳格化)

・本社オフィス消灯(20時)等、さまざまな取り組みを実施

このうち、同社が特に重要と位置付けているのは、①のラインマネジメントによる業務の管理と配分の見直し・調整である。仕事そのものの見直しがないと、本質的な効率化は図れない、という認識だ。

「この部分は、実質的には緒に就いたばかりで、取り組み途上にあります。上司が部下の仕事をきちんとチェックし、まずは業務の棚卸しを行う。部下が今どんな仕事を、どういう手順でこなしているかの把握にはじまり、要不要の仕分けや進め方に関する個別のアドバイス、“無理・無駄”な作業の徹底した排除など、打ち手は多岐にわたります。目下、各部署で対応してもらっていますが、進捗(しんちょく)状況にムラがあるため、引き続き腰を据えて取り組む必要があると考えています」

「業務のマニュアル化も重要な課題です。部署・部門を問わず、現在も『暗黙知』のまま属人化している業務がかなりあります。特に、ベテランになればなるほど“タコツボ化”して、個人のセンスやスタイルに負うところ大となりがち。これを『形式知』に変換し、その過程で簡略化・効率化した上で、共有化・マニュアル化していくことが、特にスタッフ職では代替者の確保という点でも欠かせません」(人事部 労制グループ 高原寿人氏)

●トップの“熱い思い”あっての浸透

トップの明確な意思表示、そして現場管理職の意識改革も欠かせない。前者については、ライフサポート休暇を導入した2006年、当時の社長名で“働き方を変えていこう”との社内メッセージを発信した。「遅くまで残業していることが美徳ではない、業務を効率化してゆとりを生み出し、さらに高度な仕事やリフレッシュのための余暇に充てる工夫がこれからは必要だ」と呼び掛けた。

「不定期ではありますが、何かの節目、例えば社長交代時や人事制度の導入、見直しの際、あるいは年2回の労使の経営協議会などで、経営としての“思い”を社員に伝えるようお願いしています。人事部から発信することもありますが、『ゆとり』『WLB』『効率化』などキーワードだけ出されても、社員にはあまりピンと来ません。トップがその都度、経営的な視点も交えつつ、会社全体として取り組む意義や社員にとってのメリットを自身の言葉で直接訴え掛けることで、受け手の印象や腹落ち感も違ってくると実感しています」(前川氏)

●マネジメントの意識改革で部下も職場も変わる

現場管理職の意識改革に向けた取り組みも進めている。具体的には、年1回行う上司・部下の業績評価面談で、部下の業務進捗の把握やさらなる効率化へ向けた議論、ライフサポート休暇を含む年休取得の意識喚起を図るなど、マネジメントとして部下への目配りをより密にするよう、人事部から働き掛けている。その前提として、日常のコミュニケーションが何より重要と考え、その都度部下の状況を踏まえたアドバイスや仕事の与え方を工夫するよう依頼している。「こうした取り組みの成否は、職制の意識いかんに懸かっている」(前川氏)からだ。

人事部も可能な範囲でサポート。例えば、課員の年休の残日数や更新時、ライフサポート休暇の付与日数データは、評価面談に先だって職制に提供する。職場の業務進捗ミーティング等も活用し、中長期の予定を全体共有する際、計画的な取得を積極的に話し合うよう促している。

「また、“率先垂範”ではないですが、まずは職制から効率化を、休暇を取得するためのゆとりを持つよう心掛けることも大事です。マネジメントとして、大所高所からその重要性やトップの“思い”を十分理解した上で、部下に自分の言葉で語り、こうした環境を自部門で創出するにはどうすればよいか、雰囲気づくりを含めてメンバー全員で考える。そのために、人事から職制に意識改革を促し、その流れを職制が個々の課員に広げ、職場全体で働き方を問い直す――それぞれの立場で意識・行動変革を進めることがポイントとなります」(前川氏)

●連続休暇の取得率は一般社員で8割に。残業時間数も着実に減少

導入から6年目を迎え、年休の取得率は着実にアップしている。冒頭でも紹介したように、導入前の取得率(一般社員ベースで平均75%程度)と比較すると、2010年度79.7%、2011年度78.8%となり、4~5ポイント上昇した。常昼勤務者、交替勤務者別に見ても、同程度の増加を示している。

また、ライフサポート休暇の取得率は、一般社員平均で約8割(2010年度79.2%、2011年度79.4%)と、ほぼ年休取得率と同水準で推移。同割合は、「少なくとも2日以上連続した年休」の取得率でもあり、同休暇制度の導入目的の一つ「まとまった連続休暇の取得促進」にも確かに寄与しているようだ。

ちなみに、同社では8月第2~3週については「会議のない週」として、原則会議を開催しないこととしており、この期間にライフサポート休暇を取得するケースが多いとのこと。

また、時間外労働、いわゆる残業時間数についても、従来月20時間台前半で推移していたものが、特にここ数年では同20時間前後に減少しており(2011年度は震災の影響等でやや上昇)、効率化の意識づけとその実践が少しずつ実を結んでいるといえよう。

特に、ライフサポート休暇に関する社員の反響は大きく、

・連続休暇は、「同期間ならではの過ごし方をする」ことを前提に取得するので、普段の“細切れ”の休みとは異なり、いろいろ考えや計画を巡らせることになり新鮮

・まとまって休むため、周囲への声掛け、連携が必要不可欠。職場のメンバー同士が効率よく仕事を回す、引き継ぎ合うという意識が自然に芽生え、これまでの仕事の姿勢を再考するきっかけにもなった

――など、まさにこうした取り組み実績を裏打ちする、高い意識に基づく声が多く聞かれたという。

●多様に展開するWLB推進策

これまで触れたように、休暇取得の改善に向けた同社の取り組みは、WLB推進という大きな目的と結び付いている。すでに社内に定着しているライフサポート休暇は、休暇活用の幅を広げて、オフの充実を図る一策として成果を上げているが、同社の施策はこれのみにとどまらない。

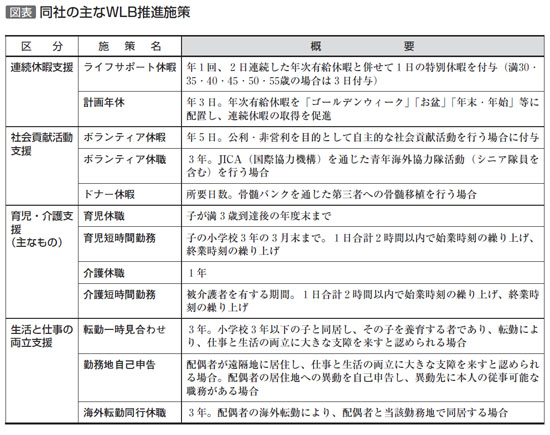

オフの時間の活用を前向きに支援する――とりわけ社会貢献活動を推奨する観点から、同社では、ボランティア休暇・休職制度、骨髄提供のためのドナー休暇などの制度も構えている[図表]。昨年の東日本大震災の発生後には、年5日間付与されるボランティア休暇の利用を社員に推奨するとともに、会社からの呼び掛けで被災地ボランティアの支援活動を実施。NPO法人と連携して、7月から12月にかけて岩手県一関市を中心に行った支援活動に参加した社員の数は延べ約200人に上っている。

また、休暇制度以外の取り組みでは、「必要となったとき、利用できる仕組みがあることが重要」(高原氏)という観点から、育児や介護といったライフイベント、配偶者の転勤など家庭事情の変化に対応して、同社で働き続けられるよう支援するための制度を充実させている。

例えば、法で義務づけられている育児・介護に伴う休職等の制度については、[図表]に見るように、いずれも法定を上回る手厚い内容で設定。さらに、社員から要望の多かった結婚、共働きに伴うキャリア継続上の不安を解消するための施策として、①育児期間中に最長3年まで転居を伴う異動を留保する「転勤一時見合わせ制度」、②離れて住んでいる配偶者の居住地への異動申告を認める「勤務地自己申告制度」、③3年を上限とする「海外転勤同行休職制度」を2010年4月から導入している。

こうした両立支援の取り組みは社外からも高く評価され、ワーク・ライフ・バランス推進会議が主催している「第5回ワーク・ライフ・バランス大賞」(2011年)では優秀賞の表彰を受けている。

「女性でも、働き方のスタンスは人それぞれですが、『仕事を続けたい』と思っている人に、より能力発揮が可能となる場を提供する。さらには、個々の価値観の違い、あるいは同じ人でも育児や介護など、ライフステージで異なる最適な支援を、広い意味で『オン/オフのメリハリある働き方』を促す仕組みとして提供したい、ということです」(高原氏)

●今後も各制度の活用を促す働き掛けを推進

一連の取り組みの進捗について、前川氏は次のように振り返る。

「現行では、ライフサポート休暇をはじめ、女性を中心とした支援制度や労働時間削減策など、仕組み自体は整ってきていると考えています。当面は、より導入の趣旨に沿った形での活用を促し、定着させていくことを最優先に取り組む方針です」

「例えば、年休取得率が8割あるといっても、それは裏を返せば、2割は取得しきれていないということ。また、管理職は一般社員に比べて依然取得率が低く(5割台)、一般社員についても、個人ごとの取得のバラつきは十分に解消できていません。部署間にも同様の課題が残っています。ただ、一連の取り組みで、こうした状況がより浮き彫りになったと言えますので、今後はこれらの層に重点的に、年休であれば取得を妨げる要因は何か、それを除去する打ち手はどうあるべきか等、検討していくことになるでしょう」

「これまでの取り組みから、顕著な効果として感じるのは、全社的に働き方のマインドチェンジが着実に進んでいることです。『労働時間を減らす』『休みを増やす』意義をくみ取り、社員がそれぞれの立場で考え、実践する風土が徐々に根付きつつあります。もちろん、直ちに具体的な成果が期待できるわけではありませんが、まずは個々の社員、各職場単位でオンとオフの切り替えが徹底されれば、高いレベルでのWLBが実現し、会社としても直接的な業績への貢献以上に得るものが大きいと考えています」

労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で提唱・推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。

「ポジティブ・オフ」運動の目的は、休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくことにあります。

現在、全国234の企業・団体がこの運動への賛同表明を行っており、ホームページでは賛同企業が行っている休暇取得促進の取り組み紹介も掲載されています。

◆「ポジティブ・オフ」運動のホームページはこちらから

【「ポジティブ・オフ運動」への賛同ご希望等のお問い合わせ先】

「ポジティブ・オフ」運動事務局(イーソリューションズ株式会社内)

TEL 03-5733-5033 担当:岡、鈴木