野間健司 のま けんじ

学校法人産業能率大学総合研究所 主幹研究員

モチベーショントレーナー、組織変革コンサルタントの野間健司です。

目標管理制度を機能させるために必要な“目標への動機付け戦略”について、前回に続いてご案内します。

今回のテーマは、社員が自分自身でモチベーションを高める“内発的モチベーションのスキル”です。これは本当に重要なテーマですね。産能大でもモチベーションスキルの研修依頼が非常に増えています。

前回で目標達成のモチベーションを向上させるためには、二つの戦略が必要だとご案内しました。

戦略1.組織目標へのコミットメントを高める

戦略2.社員に自分でモチベーションを高める内発的モチベーションのスキルを習得させる

社員が自分の目標にコミットするためには、所属組織の目標が、取り組む価値、情熱を感じられるものでなければならないことを前回でご案内しました。

人事担当者としては経営にかかわる、重たいテーマかもしれませんが、社員のモチベーションを高める上で避けて通れないテーマです。

今回はそれと同じくらい重要なテーマです。

いかにして、社員が自分の目標に対して、自分で動機付けできるようにするかということです。

上司や組織による外発的な動機付け(報酬、褒める・叱る等)でなく、社員一人ひとりが自分自身で、自分の目標に動機付け(内発的動機付け)できるようになってほしいわけです。

こういうと、絵空事のように聞こえる方もいるでしょう。

もしそう感じるなら、自分でモチベーションを高めることは難しいと感じているわけですね。

そもそもモチベーションとは、自分で高めるものなのです。外からモチベーションを上げてもらわないとモチベーションが上がらないというのは、本物のモチベーションではないのです。

●自らモチベーションを高めるスキルとは

では、我々はどうやって自分自身のモチベーションを高めることができるのでしょうか。

その答えは、セルフ・モチベーションスキル(自分でモチベーションを高めるスキル)を学ぶ、ということです。

セルフ・モチベーションスキルとは、自分自身でモチベーションを高め、維持するためのスキルです。欧米諸国では学校教育にも取り入れられ、広く活用されていますが、わが国ではモチベーションというと、精神論(やる気・根性)として捉えられがちです。

セルフ・モチベーションのスキルとは、心理学、神経学、行動科学などを背景とする、科学的なスキル(技術)体系です。

セルフ・モチベーションスキルを分かりやすく表現すれば、行動したくなる感情を創り出すスキルです。行動は感情によって創り出されるからです。

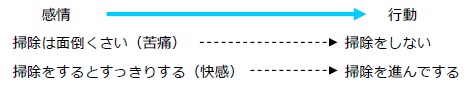

例えばあなたが、事務所の掃除が苦手だとします。それは“掃除をやりたくない”という苦痛の感情が働いているからです。一方、“掃除をやるとすっきりする”という人もいます。その人は掃除に対して、快感の感情が働いているのです。

この苦痛と快感のメカニズムを利用し、掃除をすることに“快感”を、掃除をしないことに“苦痛”を連鎖(ニューロ・アソシエーション)させることができれば、掃除という行動を創り出すのは難しくありません。

[図表1]感情と行動の関係

セルフ・モチベーションスキルは、トレーニング(教育研修)で身に付けることができます。自転車のように、一度、身に付けると、無意識に使えるようになります。

今まで苦手だった行動が驚くほどすらすらとはかどるようになるのです。

●セルフ・モチベーションスキルを習得することによる効果

セルフ・モチベーションスキルを習得すると、目に見えて以下のような効果が現れます。

――社員の行動量が増加し、業績が向上する。特に従来苦手だった行動が促進される

――感情の状態が良好になるため、メンタルヘルスのレベルが向上し、人間関係が良くなる

――自分で感情をコントロールできるようになるため、自信がつき、主体性が向上する

――ビジネスだけでなく、家庭生活、社会生活といった人生全般の質が向上する

セルフ・モチベーションスキルを学ぶ目的は、単に企業の業績を向上させるためだけではありません。本来、セルフ・モチベーションスキルとは、よりよい人生を生きるためのスキルなのです。

よりよい人生を生きるには正しい考え方が必要になります。正しい考え方(正見)が悩みから解放してくれるのです。

人は悩みから解放され、心が自由になって始めて、自分の中の“愛”に気づくのです。

「自分が満たされたら何をしたい?」と聞けば、ほとんどの人は「困っている人たちのために何かをしたい」と答えます。

自分を愛し、他者を愛する人になることが、セルフ・モチベーションスキルを学ぶ究極の目的なのです。

企業は経済的な利益を得るだけの場所ではありません。社員が人間的に成長し、幸せになる場所であるために、社員にセルフ・モチベーションスキルを学ぶ機会を提供してほしいと思います。

●セルフ・モチベーションスキルを活用した、目標への動機付け方法

では、セルフ・モチベーションスキルを使って、どのように目標に対して動機付けをしていくのでしょうか。以下は、自身の目標に動機付けするためのステップ(手順)です。

ステップ1:その目標に取り組む理由を明確にする

多くの組織では、目標そのものに動機付けしようと四苦八苦しています。

しかし仕事に対しての動機付けがなされていない状況で、目標課題に動機付けをすることは可能なのでしょうか。

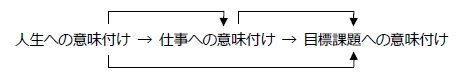

目標課題に動機付けする前に、まず仕事に対する動機付けが必要です。

今の仕事が自分にとってどんな意味があるのか、前向きな理由が必要です。

さらに言えば、人生に対する前向きな理由(生きる理由)が必要なのです。

人生の目的が魅力的な人になることであれば、仕事は魅力的な自分になるための機会に満ちあふれて映るでしょう。目標課題に取り組むことは、困難な時でもいつも笑顔でいられる自分でいる練習だと思えるでしょう。

自分は何のために生き、何のために仕事をするのか、その答えが目の前の課題に前向きな意味を付けてくれるのです。モチベーションの達人とは、“意味付け”の達人なのです。

[図表2]目標課題への意味付け

ステップ2:目標に対する動機付け(目標の視覚化)

目標に取り組む理由が明確になったら、目標そのものに対して、動機付けをする準備ができたといっていいでしょう。

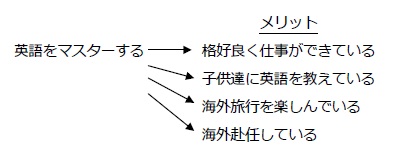

まず目標の達成状態を視覚的イメージ(映像)にする必要があります。

これはわが国では非常に軽視されています。思考の原理として、鮮明にイメージできるものには実現の欲求が生まれます。イメージできないものは「実現したい」と思えません。

多くの企業は目標の数字化にこだわりますが、数字化以上に重要なことが視覚化(イメージング)です。

「売り上げ103%アップ」という目標と、“皆がいつも笑顔でいる”という目標はどちらがイメージしやすいでしょうか?

達成状態がイメージできない定量的目標よりも、達成状態がイメージできる定性的目標のほうが、達成のモチベーションが高まる実験結果があります。

視覚化する際に重要なのは目標の達成した後の状態を視覚化することです。

目標達成をイメージしてもうれしくないというのは、目標を達成してメリットを享受している時の状態をイメージできていないからです。

この視覚化(イメージング)はトレーニングによって強化できます。イメージングの技術は、組織業績を大きく左右するのです。

[図表3]目標達成した後の状態(メリット)を視覚化する

ステップ3:プロセス自体を楽しめるような達成手段の検討

視覚化によって目標自体への動機付けがなされたら、目標達成のプロセスを楽しめるような達成手段を検討しましょう。

仮に目標が達成できなくても、目標に向かう過程で成長を実感でき、また楽しめるような道のりにすることが大切です。

登山は山頂に着いた時の一瞬だけが楽しいわけではありません。登山のプロセスそのものが楽しいからまた登りたくなるのです。

ビジネスは長丁場です。楽しみながら取り組めることが非常に重要なのです。

ステップ4:日々の達成行動に対する動機付け

達成手段が明確になったら、日々の行動への動機付けが重要になります。

日々のモチベーションを創り出すためには、“なぜその行動をするのか”という行動への意味づけが重要になります。

私自身よく原稿を書きますが、原稿書きを面倒に感じる時があります。そんな時は、“なぜこの原稿を書くのか”その理由をいつも思い出します。原稿を書こうと決めた理由を思い出すことで、また原稿を書くモチベーションがわいてくるのです。

ステップ5:行動の阻害要因への対処(行動のブレーキを見つけて取り除く)

行動する理由は明確でも、もうひとつやる気が起こらないこともあります。

行動には常に、推進力と規制力(ブレーキ)という二つの力が働いています。

そんな時は、ブレーキを少し緩めてやるか、行動するメリットをもっと強くフォーカスすることで、推進力を増してやることが必要です。

まずは何がブレーキになっているのかを理解することが重要です。原因が分かれば対策が打てます。例えば事務所全体を掃除するのが面倒なのであれば、机の上だけ掃除するといったように、行動を小さくすることで、心理的な抵抗を弱めるといった工夫が可能になります。

ステップ6:日々、良好な感情を維持する

行動力を維持するには、いつもいい感情の状態でいることが重要です。日々、笑顔で、いい気分でいること、そして自信、リラックス、ワクワクといった、行動しやすい感情の状態でいることが重要なのです。

これらのステップはトレーニング(研修)を通じて習得することができます。一人ひとりが自分でモチベーションを高めるスキルを身に付けることで、組織風土も劇的に変化していきます。

●セルフ・モチベーションスキルを組織にどう定着させるか

セルフ・モチベーションスキルは教育研修を通じて、組織に確実に定着させることができます。

3年間の体系的なトレーニングで定着を図ることができます。

セルフ・モチベーションスキルは、非常に投資効率のよい教育テーマです。

なぜなら能力(ビジネススキル)と違い、モチベーションは一瞬にして2倍になる可能性を秘めているからです。

覚えておいてほしいことはモチベーション診断をいくらやってもモチベーションは上がらないということです。それよりもモチベーションを高める具体的な技術を提供すべきです。

モチベーションのスキルを教育する際には、正しい考え方、行動を習慣にする仕組みづくりも大切です。正しい考え方を形成できる本を読む習慣を作ること、人を助けるボランティア活動をすること、といった職場外の活動と合わせて、体系的に教育していくことが必要です。

特にボランティア活動は、心の奥にある、貢献、救済、愛といった、深い欲求、喜びに気付く“きっかけ”となるでしょう。

●社員の目標へのモチベーションを高めるために、組織としてどう取り組むべきか

ここでは組織が目標管理制度を使って、社員のモチベーションをどうマネジメントしていくべきかについてご案内します。

今日、多くの組織は目標管理制度において、目標への動機付けが十分でないと考えています。

目標管理制度でもっとモチベーションが上がるはずだという期待があるわけです。

人事担当者の中に、以下のような思い込みはないでしょうか。

×上位方針が社員に十分に説明されていれば、社員は自分の目標にやりがいを感じるはずだ。

組織は上司に目標の背景である組織の方針を、社員に説明するように指示します。しかし、組織方針がやりがいを感じるものでなければ、いくら説明してもやりがいは生まれません(前回解説をご覧ください)。

×賞与等の報酬体系がモチベーションとして機能しているはずだ

ほとんどの組織は報酬がモチベーションに働いていません。賞与でもそれほど多くの差がつくわけでもありません。「標準未満のC評価は取りたくない」といった回避動機程度にしか働いていないのが実態です。

×人はモチベーションを自己管理できるはずだ

多くの人は仕事でストレスを感じるもので、趣味や余暇を使ってストレスを低減するものだと思っています。仕事に前向きな意味付けを持って楽しめている人はそれほど多くはありません。

仕事に前向きな意味を付けてくれるのは、自分の明るい未来、ライフビジョンです。しかし90%の人は明確なライフビジョンを持てていません。

人は自己統制できる力を潜在的に持っています。しかし、そのためのスキルが十分でないため、結果的に自己統制ができているとはいえません。セルフ・モチベーションスキルによって自己統制する技術を学ぶことによって目標管理が機能するのです。

×目標達成度を評価することによって、目標へのモチベーションが上がるはずだ

これまでも散々議論されてきたとおり、成果とは「目標の大きさ×達成度」で決まります。目標の達成度だけで評価する方法は、評価の不公平感を生じます。目標の難易度調整などが極めて困難なことも周知の事実です。達成度のみの目標の評価は社員のモチベーションを必ずしも向上させません。

もっと大きな問題は“目標はチャレンジである”という前提で、目標のレベルをむやみに引き上げようとすることです。目標とは「必達」なのか「チャレンジ」なのか社員も管理者も混乱します。

組織の業績目標とは必達目標です。業績目標に10%上乗せしたものがチャレンジ目標だと思ってはいませんか? 社員にとってのチャレンジとは別のところにあるかもしれないのです。

例えば、自分の売り上げ目標を達成したら、以降は仕事の品質を高めることにチャレンジしたいかもしれません。

目標管理制度がうまくいかないと長年言われ続けている組織では、目標による動機付けの本質がいまだに理解されていないのです。セルフ・モチベーションスキルを学べば、目標による動機付けとは、どういうことなのかを理解することができるでしょう。

●目標管理制度を機能させるための人事担当者へのワンポイントアドバイス

上記の点を理解していただいた上で、目標管理制度をうまく機能させるためのワンポイントアドバイスをご案内します。

アドバイス1:業績目標は必達目標と定義しましょう

業績目標は必達目標(必ず達成すべき)であり、チャレンジすることに意義があるというものではありません。

これを明確にした上で各自が達成可能な目標を設定しましょう。必達目標、達成課題といった名称にすることで意図を明確にするのもよいでしょう。

アドバイス2:業務目標とは別に“チャレンジ目標”を設定しましょう

業務目標とは別にチャレンジ目標を立てましょう。そして、チャレンジ目標については、「達成度評価をしない」ようにしましょう。行動評価、情意評価といった方法で評価します。目標へのチャレンジ度を評価することで、果敢なチャレンジを推奨する風土にしましょう。

*チャレンジしないという組織はチャレンジ度の評価ウエートをさらに上げるべきです。

アドバイス3:目標達成度評価のウエートは高くしすぎないようにしましょう

業績評価に占める目標達成度のウエートが高すぎると、目標の個人差による不公平感がさらに助長されます。一般職レベルで30%程度が限度です。評価尺度も%で細かくしすぎないことです。(例:110%=A、105%=B…)必達目標は、達成したか、しなかったかの評価だけでもいいのです。大切なのは取り組みの質を評価することです。

アドバイス4:組織が望む人材かつ、ありたい自分に近づくための行動目標を立てましょう

社員にとって大切なのは、「仕事や目標を通じてどんな人になるか」なのです。長期的にどんな自分になりたいのかについて、組織の期待を伝えながら、目標面談で話し合いをしましょう。目標面談とは長期的なライフビジョンについて話し合う機会なのです。日々の仕事の話は、日々やればいいのです。

そして、ありたい自分に近づくために、どんな行動を取るのかを目標にしましょう。

「魅力的な人になるため、飛び切りの笑顔で毎日挨拶する」という行動目標を設定しましょう。

行動目標ならば、日々達成感を味わうことができます。目標は成長感を創り出すためのものでもあります。小さな達成感を、日々味わえる目標を立てましょう。

部下の目標を見た管理者も“自ら率先垂範しなければ”と思うでしょう。

目標とは業績管理だけを目的としたツールではありません。現代の目標管理は、業績目標の達成にフォーカスが向きすぎ、人の成長の視点が弱くなってしまっています。それでは社員を疲弊させ、人としての成長を支援する目標管理ではなくなってしまうかもしれません。

社員一人ひとりを人間的に成長させ、社員や社会を幸せにする組織を実現できるような目標管理制度を運用していただきたいと思います。

●最後に

現在は、まさに企業も人も、その精神性が問われる時代に入りました。

企業経営の在り方と併せて、人材マネジメントの在り方も、今後ますます変化していくことでしょう。

組織も人も、短期的な結果にとらわれることなく、長期的に実現したい結果が何か、自分たちはどこに向かっていくべきなのか、を明確にすべきではないでしょうか。

セルフ・モチベーションスキルの内容、目標への動機付け方法については、以下までお問い合わせください。

学校法人 産業能率大学 総合研究所

主幹研究員 野間健司 NOMA_kenji@hj.sanno.ac.jp

野間 健司 のま けんじ

野間 健司 のま けんじ

学校法人 産業能率大学 総合研究所 主幹研究員

延べ2000社以上の上場企業や官公庁、延べ10万人以上の指導実績があり、モチベーショントレーニングの実績は業界トップクラス。

現在は学校法人産業能率大学で、企業の研修、講演会を行うと同時に、カルチャースクール等での心理学講座やメンタルカウンセリングを行っている。