ライフサポートの充実を起点として休暇活用の幅を広げる

千代田区九段の本社ビル全景 | 会社概要:医療用医薬品、ワクチン等の研究開発・製造・販売をグローバルに展開する米国メルク社の日本法人。万有製薬㈱とシェリング・プラウ㈱の事業統合により2010年に設立 http://www.msd.co.jp/ 本社:東京都千代田区九段北1-13-12 設立:2010年4月 従業員数:約4400人(2012年4月1日現在) 平均年齢:40.6歳 |

●キーワードは『ワーク・ライフ・インテグレーション』

今日、多様化が進む企業の休暇制度。その目的は大きく二つに分けられる。一つは、結婚から出産、育児、看護、介護といったライフイベントから生じる従業員それぞれの“オフ”へのニーズに対応すること。もう一つは、従業員が心身のリフレッシュや、仕事以外の場で自分がやりたいことに積極的に取り組む時間と機会を生み出し、仕事に戻ったときの“オン”の場で活力を発揮できるような好循環につなげようというものだ。

今年の6月に「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、それをきっかけとして、さらに積極的な休暇活用を進めようとしている同社の目的もまさにここにある。その取り組みを象徴するのが“ワーク・ライフ・インテグレーション”というキーワードだ。

「ワークかライフか、と対立的に考えてバランスをとるワーク・ライフ・バランスではなく、ワークもライフもともに充実を図っていこう、というのが当社の考えです。ワーク・ライフ・インテグレーションという言葉には、ワークとライフの充実から相乗効果を生み出す意味が込められており、この考え方の浸透と実現を、社員とともに推進していこうとしているところです」(人事部門 人事グループ ダイバーシティ&インクルージョンチーム HRマネージャー 金沢成美氏)

こう語りながらも、金沢氏は「取り組みはスタートしたばかりで、まだまだこれからです」と繰り返す。事業統合によって生まれた同社が、現在の体制となってから歩んだ期間はまだ2年ほど。その中で同社が進めてきた取り組みと、これからの課題を以下に見ていこう。

今年の6月に「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、それをきっかけとして、さらに積極的な休暇活用を進めようとしている同社の目的もまさにここにある。その取り組みを象徴するのが“ワーク・ライフ・インテグレーション”というキーワードだ。

「ワークかライフか、と対立的に考えてバランスをとるワーク・ライフ・バランスではなく、ワークもライフもともに充実を図っていこう、というのが当社の考えです。ワーク・ライフ・インテグレーションという言葉には、ワークとライフの充実から相乗効果を生み出す意味が込められており、この考え方の浸透と実現を、社員とともに推進していこうとしているところです」(人事部門 人事グループ ダイバーシティ&インクルージョンチーム HRマネージャー 金沢成美氏)

こう語りながらも、金沢氏は「取り組みはスタートしたばかりで、まだまだこれからです」と繰り返す。事業統合によって生まれた同社が、現在の体制となってから歩んだ期間はまだ2年ほど。その中で同社が進めてきた取り組みと、これからの課題を以下に見ていこう。

●製薬会社共通の課題―休みがとりづらいMR

同社の親会社である米国メルク社は、1891年に設立された医療用医薬品の老舗メーカーだ。さまざまな疾患領域における革新的な新薬の提供で成長を続け、今日ではファイザーやノバルティスとともに世界の医薬品業界を代表するグローバル企業の一つに数えられている。

現在のMSDの母体の一つである旧万有製薬は、1952年に米国メルク社と販売提携を結び、これを皮切りとして事業と資本の結び付きを強め、2004年には完全子会社に移行。一方、米国では09年に同業大手のシェリング・プラウを米国メルク社が買収し、これに伴う日本法人の統合によって2010年4月にMSDが設立された。

同社の組織は、大きく分けて営業・マーケティング、研究開発、医薬品生産、管理部門の4部門からなり、職種別構成では全国に展開している営業所に所属するMR(医薬情報担当者)が全社員の半数以上を占める。個々に医療機関や医師を担当して営業活動に従事するMRには、事業場外みなし労働制が適用され、顧客先へ直行直帰する柔軟な勤務体制が採られている。

MRの仕事は、他職種に比べて不規則でハードなものと見られることが多いが、同社の場合もその例に漏れない。担当する病院・医師の事情で面会時間が夜遅い時間となったり、土日に行われる医師の講演会に合わせて出勤することもしばしば。また、チーム制をとる職場とは異なり、担当者ごとに顧客先が分かれるため、誰かが事情で休む場合にフォローの体制がとりづらい課題もある。こうした事情から、同社社員の多数を占めるMRも、本社や他部門勤務の社員と比べて、休暇取得率は低めにとどまっているのが現状だ。

このような課題を踏まえ、同社は旧2社の制度統合と並行して、各種休暇制度の見直しを推し進めることとした。

現在のMSDの母体の一つである旧万有製薬は、1952年に米国メルク社と販売提携を結び、これを皮切りとして事業と資本の結び付きを強め、2004年には完全子会社に移行。一方、米国では09年に同業大手のシェリング・プラウを米国メルク社が買収し、これに伴う日本法人の統合によって2010年4月にMSDが設立された。

同社の組織は、大きく分けて営業・マーケティング、研究開発、医薬品生産、管理部門の4部門からなり、職種別構成では全国に展開している営業所に所属するMR(医薬情報担当者)が全社員の半数以上を占める。個々に医療機関や医師を担当して営業活動に従事するMRには、事業場外みなし労働制が適用され、顧客先へ直行直帰する柔軟な勤務体制が採られている。

MRの仕事は、他職種に比べて不規則でハードなものと見られることが多いが、同社の場合もその例に漏れない。担当する病院・医師の事情で面会時間が夜遅い時間となったり、土日に行われる医師の講演会に合わせて出勤することもしばしば。また、チーム制をとる職場とは異なり、担当者ごとに顧客先が分かれるため、誰かが事情で休む場合にフォローの体制がとりづらい課題もある。こうした事情から、同社社員の多数を占めるMRも、本社や他部門勤務の社員と比べて、休暇取得率は低めにとどまっているのが現状だ。

このような課題を踏まえ、同社は旧2社の制度統合と並行して、各種休暇制度の見直しを推し進めることとした。

●女性活躍の広がりが制度見直しを後押し

見直しに当たって同社は、社員のライフサポートの視点から、より利用しやすい休暇の仕組みづくりにまず重点を置いた。その理由について、金沢氏は次のように語る。

「統合前の2社ではそれぞれ事情が違っていたのですが、大きな流れとして女性社員が増える傾向にありました。いわば、出産や育児などのライフイベントに今後直面する母集団が、徐々に大きくなる前兆があったわけです。そうなると、年休や育休など既存の制度ではカバーしきれないケースも出てきますし、現にそれを理由に退職した人もいました」

「このまま何も変えなければ、優秀な新人を採用しても、また同じような理由で辞めてしまうかもしれない。女性のみならず男性も、同じことの繰り返しになってしまうのではないかと考えたのです」

取り組みを後押しした背景には、他社と比較してMR職での女性の躍進が進んでいる同社独特の事情もあった。

「統合前の旧万有製薬では、早い時期から女性社員をMRとして積極的に活用していました。約20年前から女性MRの採用を開始し、10~15年くらい前は、新卒の採用数も女性のほうが多かったくらいです。このため、現在も家庭と両立しながら働いているワーキングマザーが少なくありません」(人事部門 人事グループ 人事企画チーム マネージャー 松岡裕一郎氏)

「統合前の2社ではそれぞれ事情が違っていたのですが、大きな流れとして女性社員が増える傾向にありました。いわば、出産や育児などのライフイベントに今後直面する母集団が、徐々に大きくなる前兆があったわけです。そうなると、年休や育休など既存の制度ではカバーしきれないケースも出てきますし、現にそれを理由に退職した人もいました」

「このまま何も変えなければ、優秀な新人を採用しても、また同じような理由で辞めてしまうかもしれない。女性のみならず男性も、同じことの繰り返しになってしまうのではないかと考えたのです」

取り組みを後押しした背景には、他社と比較してMR職での女性の躍進が進んでいる同社独特の事情もあった。

「統合前の旧万有製薬では、早い時期から女性社員をMRとして積極的に活用していました。約20年前から女性MRの採用を開始し、10~15年くらい前は、新卒の採用数も女性のほうが多かったくらいです。このため、現在も家庭と両立しながら働いているワーキングマザーが少なくありません」(人事部門 人事グループ 人事企画チーム マネージャー 松岡裕一郎氏)

●ライフサポートを中心に休暇制度の充実を図る

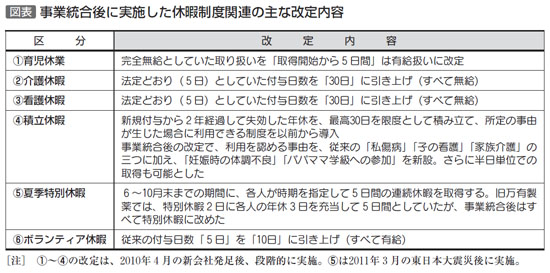

[図表]は事業統合により同社が設立された2010年から、段階的に進められてきた休暇制度改定の主な内容をピックアップして示したものだ。いずれも、法律で整備を義務づけられている制度や、従来から独自に構えていた制度をブラッシュアップしたもので、新たに設けられたものではない。なお、同社ではこれら以外にも、配偶者の出産時や地震・風水害等に被災した家族の救護、骨髄ドナー提供、裁判員選出時などのケースに、所定日数の特別休暇を有給で付与する制度を従来から構えている。

改定された制度内容について見ると、①育児休業の開始後5日間の有給化は、女性のみならず、配偶者である男性社員の取得率アップも意識している。男性社員が育児休業を取得するケースは同社でもまだ少数だが、土日の所定休日と組み合わせて、せめて1週間は気兼ねなく会社を離れて家族と一緒に育児を経験してほしい、という思いを形にしたものだ。

同様に、④積立休暇の制度も、妊娠・出産を控えた社員本人および配偶者への配慮と、利用しやすさを高める狙いから改定が行われている。

⑤夏季特別休暇は、5日間の連続休暇を取得するルールを以前から引き継いだものだが、特別休暇と各人の年休を組み合わせていた旧万有製薬では、MRなど多忙な部署での計画的取得が難しく、特別休暇で付与される2日分の消化にとどまるケースが少なくなかったという。これを改善する狙いから、現行制度では5日分すべてが特別休暇として付与されている。

直近の2011年度実績で見た夏季特別休暇の平均取得日数は4.2日。全社的には以前より改善が進み、本社の部門ではほぼ100%取得できている一方、営業ではまだ取りきれていない実態がある。現場では、5日間の連続取得が事情で難しい場合に一部を分割して先に取得し、そのまま残りが消化できないうちに過ぎてしまうケースがしばしばあり、今後の課題の一つとして捉えられている。

改定された制度内容について見ると、①育児休業の開始後5日間の有給化は、女性のみならず、配偶者である男性社員の取得率アップも意識している。男性社員が育児休業を取得するケースは同社でもまだ少数だが、土日の所定休日と組み合わせて、せめて1週間は気兼ねなく会社を離れて家族と一緒に育児を経験してほしい、という思いを形にしたものだ。

同様に、④積立休暇の制度も、妊娠・出産を控えた社員本人および配偶者への配慮と、利用しやすさを高める狙いから改定が行われている。

⑤夏季特別休暇は、5日間の連続休暇を取得するルールを以前から引き継いだものだが、特別休暇と各人の年休を組み合わせていた旧万有製薬では、MRなど多忙な部署での計画的取得が難しく、特別休暇で付与される2日分の消化にとどまるケースが少なくなかったという。これを改善する狙いから、現行制度では5日分すべてが特別休暇として付与されている。

直近の2011年度実績で見た夏季特別休暇の平均取得日数は4.2日。全社的には以前より改善が進み、本社の部門ではほぼ100%取得できている一方、営業ではまだ取りきれていない実態がある。現場では、5日間の連続取得が事情で難しい場合に一部を分割して先に取得し、そのまま残りが消化できないうちに過ぎてしまうケースがしばしばあり、今後の課題の一つとして捉えられている。

●本人・上司・人事の三者面談で気兼ねなく休める環境づくり

こうして休暇の仕組みの面から出産や育児といったライフイベントへのサポート体制はさらに充実したわけだが、これらをうまく利用してもらうためには、社員本人と上司の理解を促すことが欠かせない。そのために同社が行っているユニークな取り組みが、産休を控えた社員本人と上司、人事スタッフによる“三者面談”だ。

「面談では、『子育てと仕事の両立に関連して利用できる休暇やそのほかの制度としてどのようなものがあるのか』『産休に入る前、復職する前に上司と本人は何をしておくべきか』といった説明のほか、『休みの間はこのように過ごしたほうがいい』とか『休み中も上司とは保育園探しの状況などコミュニケーションを取ったほうがいい』といったことも話して、本人だけでなく上司にも理解してもらうようにしています」(金沢氏)

地方の営業所など、直接の面談が難しい場合は電話会議で、また上司が同席すると話しづらいような場合は個別に面談する場合もあるが、そうしたときも上司と本人の双方に必ず同じ情報をインプットしているという。

当然ながら、人手が限られる人事スタッフの苦労も少なくはない。

「でも、社員本人にとっては、集団で説明を受けたり、ガイドブックを渡されたりするより、個別対応ならではの安心感があると、三者面談の取り組みを評価してもらっています」(金沢氏)

「面談では、『子育てと仕事の両立に関連して利用できる休暇やそのほかの制度としてどのようなものがあるのか』『産休に入る前、復職する前に上司と本人は何をしておくべきか』といった説明のほか、『休みの間はこのように過ごしたほうがいい』とか『休み中も上司とは保育園探しの状況などコミュニケーションを取ったほうがいい』といったことも話して、本人だけでなく上司にも理解してもらうようにしています」(金沢氏)

地方の営業所など、直接の面談が難しい場合は電話会議で、また上司が同席すると話しづらいような場合は個別に面談する場合もあるが、そうしたときも上司と本人の双方に必ず同じ情報をインプットしているという。

当然ながら、人手が限られる人事スタッフの苦労も少なくはない。

「でも、社員本人にとっては、集団で説明を受けたり、ガイドブックを渡されたりするより、個別対応ならではの安心感があると、三者面談の取り組みを評価してもらっています」(金沢氏)

●男性の育休事例を「見える化」

ライフサポートの充実を目指す一方、男性社員の育児参加に関しては、まだハードルが高いのが現状だ。同社では休暇制度の充実と併せて、まだ例は少ないものの、男性社員が育児休業を取得した事例をモデルケースとして取り上げて紹介し、社内での周知・啓発をさらに進めていきたいと考えている。

「人事部にいる私の部下の男性社員も、2人目のお子さんが生まれるときに1週間育児休業を取りました。1人目が生まれたときはタイミングを逸して休めなかったのですが、幸い2人目が出産というときには、ぜひ育休を取るように、周りからも強く勧めました」

「事業統合後の多忙な時期で、本人も休みづらい様子だったのですが、“三者面談”の中で金沢さんから冗談交じりに『集中治療室に入ったつもりで、上司は一切部下に連絡は取るな。部下もメールを絶対開くな』と厳命されました(笑)。本人も復職後、『限られた期間だったけれども、子育てを楽しめたし、とてもよかった』と話していました。こうしたケースを、社内でこれからもっと見える化していきたいと考えています」(松岡氏)

「人事部にいる私の部下の男性社員も、2人目のお子さんが生まれるときに1週間育児休業を取りました。1人目が生まれたときはタイミングを逸して休めなかったのですが、幸い2人目が出産というときには、ぜひ育休を取るように、周りからも強く勧めました」

「事業統合後の多忙な時期で、本人も休みづらい様子だったのですが、“三者面談”の中で金沢さんから冗談交じりに『集中治療室に入ったつもりで、上司は一切部下に連絡は取るな。部下もメールを絶対開くな』と厳命されました(笑)。本人も復職後、『限られた期間だったけれども、子育てを楽しめたし、とてもよかった』と話していました。こうしたケースを、社内でこれからもっと見える化していきたいと考えています」(松岡氏)

人事部門 人事グループ ダイバーシティ&インクルージョンチーム HRマネージャー 金沢成美氏(左)

人事部門 人事グループ 人事企画チーム マネージャー 松岡裕一郎氏(右)

●「社員ネットワーク」が社内啓発に一役

こうした社内啓発の取り組みの一つとして、同社が期待を寄せているのが「社員ネットワーク」の活動だ。

同社では現在、仕事と家庭の両立に関してお互いに相談したり情報共有を図る「ワーキングペアレンツネットワーク」、自発的に社員参加型のボランティア活動を推進する「ボランティアネットワーク」、知的障がい者の就労支援と社内啓発に取り組む「障がい者支援ネットワーク」、女性リーダーの情報交換と次世代リーダー候補の育成に取り組む「Female Leaderネットワーク」という四つの社員ネットワークが独自に活動を行っている。

いずれも「こうした活動に取り組むべき」という社員の発案を受けて、会社がコアメンバーを募集して立ち上げたもので、現在はコアメンバーが中心となってそれぞれの活動を進めている。ネットワークが企画するセミナーなどは業務時間中の開催も認められており、運営費用についても会社が一部を負担している。このように会社公認のステータスを与えられていることから、社員ネットワークにはその活動報告として、経営陣に対して年1回、それぞれのテーマについての提言を行うことが義務づけられている。

ワーキングペアレンツネットワークは、以前、昼休みに昼食を取りながら、出産や育児についての情報交換や、お互いの悩み事を話し合っていた社員のグループが基となって発足した。現在も昼休みを中心に、家庭と育児の両立に関する問題を話し合ったりしているほか、自主企画として子育てや介護、そしてそれらへの時間を創出するためのタイムマネジメントを考えるセミナーなども開いている。先に東レ経営研究所の渥美由喜氏を招いて行ったセミナーには、社内でも多くの関心が寄せられ、業務時間中の開催にもかかわらず全社で100人余りが参加したという。

同社では、こうしたネットワークの活動を通じ、これからのロールモデルとなるような男女社員の育児体験談などを周知し、積極的な制度活用へと結び付けていきたいと考えている。

同社では現在、仕事と家庭の両立に関してお互いに相談したり情報共有を図る「ワーキングペアレンツネットワーク」、自発的に社員参加型のボランティア活動を推進する「ボランティアネットワーク」、知的障がい者の就労支援と社内啓発に取り組む「障がい者支援ネットワーク」、女性リーダーの情報交換と次世代リーダー候補の育成に取り組む「Female Leaderネットワーク」という四つの社員ネットワークが独自に活動を行っている。

いずれも「こうした活動に取り組むべき」という社員の発案を受けて、会社がコアメンバーを募集して立ち上げたもので、現在はコアメンバーが中心となってそれぞれの活動を進めている。ネットワークが企画するセミナーなどは業務時間中の開催も認められており、運営費用についても会社が一部を負担している。このように会社公認のステータスを与えられていることから、社員ネットワークにはその活動報告として、経営陣に対して年1回、それぞれのテーマについての提言を行うことが義務づけられている。

ワーキングペアレンツネットワークは、以前、昼休みに昼食を取りながら、出産や育児についての情報交換や、お互いの悩み事を話し合っていた社員のグループが基となって発足した。現在も昼休みを中心に、家庭と育児の両立に関する問題を話し合ったりしているほか、自主企画として子育てや介護、そしてそれらへの時間を創出するためのタイムマネジメントを考えるセミナーなども開いている。先に東レ経営研究所の渥美由喜氏を招いて行ったセミナーには、社内でも多くの関心が寄せられ、業務時間中の開催にもかかわらず全社で100人余りが参加したという。

同社では、こうしたネットワークの活動を通じ、これからのロールモデルとなるような男女社員の育児体験談などを周知し、積極的な制度活用へと結び付けていきたいと考えている。

●ボランティア休暇を一度に90人が取得

休暇制度の活用と社員ネットワーク活動との関連でもう一つ、いま同社内で熱を帯び始めているのが社員のボランティア参加だ。

同社では事業統合以前から、年間5日まで有給で取得できるボランティア休暇制度を設けていたが、昨年の震災発生以前の利用者数は少数にとどまっていたという。その後同社は震災を機に、ボランティア参加を奨励する意味合いから取得可能日数を倍に増やし、さらに会社主催で、東北の被災地に赴くボランティア活動ツアーを2回企画している。このツアーには全国から合計約60人の社員が参加し、その参加者から挙がった「これからも継続的に活動していきたい」という声に応えて、ボランティアネットワークが発足する運びとなった。

ネットワークのコアメンバーは、「MSDのミッションは『人々の生命を救い、生活を改善する革新的な製品とサービスを発見し、開発し、提供すること』であるから、会社として支援する地域を選定して、そこが復興を果たすまで継続的に支援していくべき」と発案。

検討の結果、候補に挙がったのが、震災で最も大きな被害を受けた岩手県大槌町の吉里吉里海岸だ。

名物の「鳴砂」で知られた吉里吉里海岸の砂浜には、瓦礫や流木などが数多く打ち寄せられ、かつての景勝は見る影もなく失われた。現在も民間のボランティアが復旧に従事しているが、その作業は砂に混じったゴミを少しずつふるいにかけて取り除いていくという、膨大な時間と手間を要するものだ。その作業に、同社の岩手県のMRが、休暇もとらず週末に手弁当で参加していたことをきっかけとして、継続的な復興支援の活動場所に選ばれることとなった。

ボランティアネットワークは現地での活動の手始めとして、本年9月の第3・5週末に2泊3日で作業に従事するツアーを企画。社内に告知したところ、当初30人×2回で予定していた参加者数は、全国からの応募で合計90人にまで膨れ上がり、メンバーは急きょ宿泊手配の追加に奔走することとなった。北海道から沖縄まで、全国の拠点から集まった参加者は、全員がボランティア休暇を取得し、2日間作業に従事した。

海岸の気候が厳しさを増す現地で作業ができるのはこの秋口までとのこと。ネットワークでは来年春に、再度、作業ツアーの企画を予定しているという。

同社では事業統合以前から、年間5日まで有給で取得できるボランティア休暇制度を設けていたが、昨年の震災発生以前の利用者数は少数にとどまっていたという。その後同社は震災を機に、ボランティア参加を奨励する意味合いから取得可能日数を倍に増やし、さらに会社主催で、東北の被災地に赴くボランティア活動ツアーを2回企画している。このツアーには全国から合計約60人の社員が参加し、その参加者から挙がった「これからも継続的に活動していきたい」という声に応えて、ボランティアネットワークが発足する運びとなった。

ネットワークのコアメンバーは、「MSDのミッションは『人々の生命を救い、生活を改善する革新的な製品とサービスを発見し、開発し、提供すること』であるから、会社として支援する地域を選定して、そこが復興を果たすまで継続的に支援していくべき」と発案。

検討の結果、候補に挙がったのが、震災で最も大きな被害を受けた岩手県大槌町の吉里吉里海岸だ。

名物の「鳴砂」で知られた吉里吉里海岸の砂浜には、瓦礫や流木などが数多く打ち寄せられ、かつての景勝は見る影もなく失われた。現在も民間のボランティアが復旧に従事しているが、その作業は砂に混じったゴミを少しずつふるいにかけて取り除いていくという、膨大な時間と手間を要するものだ。その作業に、同社の岩手県のMRが、休暇もとらず週末に手弁当で参加していたことをきっかけとして、継続的な復興支援の活動場所に選ばれることとなった。

ボランティアネットワークは現地での活動の手始めとして、本年9月の第3・5週末に2泊3日で作業に従事するツアーを企画。社内に告知したところ、当初30人×2回で予定していた参加者数は、全国からの応募で合計90人にまで膨れ上がり、メンバーは急きょ宿泊手配の追加に奔走することとなった。北海道から沖縄まで、全国の拠点から集まった参加者は、全員がボランティア休暇を取得し、2日間作業に従事した。

海岸の気候が厳しさを増す現地で作業ができるのはこの秋口までとのこと。ネットワークでは来年春に、再度、作業ツアーの企画を予定しているという。

●「ポジティブ・オフ」運動を軸に休暇促進の輪を広げる

このように、ライフサポートやボランティア支援をきっかけとした休暇制度の利用は徐々に広がり始めた一方、年休や夏季特別休暇など、各人の休暇取得の促進と活用拡大への取り組みはまだ緒についたばかりの段階だ。

直近の2011年度実績で見た全社平均の年休取得日数は7.5日にとどまっており、これを高めていくための意識と風土改革、働き方の見直しが今後の課題と考えられている。

その引き金として期待を寄せている「ポジティブ・オフ」運動の社内展開に向け、同社のトニー・アルバレズ社長は、運動への賛同表明と合わせて今後進める取り組みのメッセージを全社へ発信した。そこで挙げられたのは、

・休暇取得奨励キャンペーンの実施

・休暇を取得しやすい職場環境や風土の醸成

・業務が効率的に進められて個々人が能力を最大限に発揮できるような環境づくりや関連セミナーの開催

・働き方の見直しにつながる啓発活動の実施

・長時間労働に対する削減対策の実施と改善例の共有

・各種休暇の利用方法や有効に取得している社員の紹介

――という六つの項目。これに合わせて、人事部門からは、ポジティブな休暇活用を働き掛けるポスターや、休暇中のデスクに置いて「ただ今ポジオフ中!」を知らせるツールなどを全社に配布し、社員を巻き込む取り組みをスタートさせている。このほか、同社では年内に、社員の家族を職場に招く「ファミリーデー」の開催を予定しており、このタイミングに合わせて「ポジティブ・オフ」を社員にアピールするキャンペーンの実施も予定されている。

社内展開のキーマンとなる管理職にも呼び掛けを強めている。毎年実施している管理職研修では、休暇取得促進の意義を伝えるとともに「飛び石連休のはざまの日には会議を設定しない」といった呼び掛けや、「部下本人や家族の記念日に休みを取ることを推奨すること。そのために、まず管理職自身が記念日に合わせて休暇を取り、手本を示すこと」などの働き掛けを行っている。

業務の効率化・生産性向上への改革は、現在、同社グループ全体で取り組みを進めており、先行している開発部門の成果を踏まえて、今後は営業部門でも見直しに力を入れていく予定だ。

「業務効率化は、もちろん休暇取得を増やすことを主眼に行うものではありませんが、ゆとりが生まれた分はうまくリフレッシュにも活用してほしいと思います。人事としては、こうした取り組みと連携しながら、“ワーク・ライフ・インテグレーション”が実践できているかを社員に問い掛けていきたい。それを通じて、長時間働くことが美徳ではなく、効率よく、生産性を高めて貢献することが当社の求める社員像であること。そして、うまくオフを活用して仕事への気力を生み出し高めていってほしい――というメッセージをこれからも続けて発信していきたいと思います」(金沢氏)

直近の2011年度実績で見た全社平均の年休取得日数は7.5日にとどまっており、これを高めていくための意識と風土改革、働き方の見直しが今後の課題と考えられている。

その引き金として期待を寄せている「ポジティブ・オフ」運動の社内展開に向け、同社のトニー・アルバレズ社長は、運動への賛同表明と合わせて今後進める取り組みのメッセージを全社へ発信した。そこで挙げられたのは、

・休暇取得奨励キャンペーンの実施

・休暇を取得しやすい職場環境や風土の醸成

・業務が効率的に進められて個々人が能力を最大限に発揮できるような環境づくりや関連セミナーの開催

・働き方の見直しにつながる啓発活動の実施

・長時間労働に対する削減対策の実施と改善例の共有

・各種休暇の利用方法や有効に取得している社員の紹介

――という六つの項目。これに合わせて、人事部門からは、ポジティブな休暇活用を働き掛けるポスターや、休暇中のデスクに置いて「ただ今ポジオフ中!」を知らせるツールなどを全社に配布し、社員を巻き込む取り組みをスタートさせている。このほか、同社では年内に、社員の家族を職場に招く「ファミリーデー」の開催を予定しており、このタイミングに合わせて「ポジティブ・オフ」を社員にアピールするキャンペーンの実施も予定されている。

社内展開のキーマンとなる管理職にも呼び掛けを強めている。毎年実施している管理職研修では、休暇取得促進の意義を伝えるとともに「飛び石連休のはざまの日には会議を設定しない」といった呼び掛けや、「部下本人や家族の記念日に休みを取ることを推奨すること。そのために、まず管理職自身が記念日に合わせて休暇を取り、手本を示すこと」などの働き掛けを行っている。

業務の効率化・生産性向上への改革は、現在、同社グループ全体で取り組みを進めており、先行している開発部門の成果を踏まえて、今後は営業部門でも見直しに力を入れていく予定だ。

「業務効率化は、もちろん休暇取得を増やすことを主眼に行うものではありませんが、ゆとりが生まれた分はうまくリフレッシュにも活用してほしいと思います。人事としては、こうした取り組みと連携しながら、“ワーク・ライフ・インテグレーション”が実践できているかを社員に問い掛けていきたい。それを通じて、長時間働くことが美徳ではなく、効率よく、生産性を高めて貢献することが当社の求める社員像であること。そして、うまくオフを活用して仕事への気力を生み出し高めていってほしい――というメッセージをこれからも続けて発信していきたいと思います」(金沢氏)

労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で提唱・推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。

「ポジティブ・オフ」運動の目的は、休暇を取得しやすい職場環境や雰囲気を整えていくこと、それをベースとした外出・旅行を通じて経済活性化に貢献すること、長期的にワークライフ・バランスの実現や休暇を楽しむライフスタイルなどの「ライフスタイル・イノベーション」につなげていくことにあります。

現在、全国234の企業・団体がこの運動への賛同表明を行っており、ホームページでは賛同企業が行っている休暇取得促進の取り組み紹介も掲載されています。

◆「ポジティブ・オフ」運動のホームページはこちらから