年1回・1週間の連続休暇取得を全社員に義務づける

「NSWホリデイ」

渋谷区の本社オフィスと社屋群 渋谷区の本社オフィスと社屋群 | 会社概要:システム構築から運用・保守までをワンストップで提供するITソリューションと、ソフト・ハード双方の設計・開発技術を保有する強みを活かしたプロダクトソリューションを柱として事業を展開。 |

<編集部より>

今回から、シリーズ企画『会社と社員を輝かせる「休暇促進」ケーススタディ』をスタートします。労務行政研究所は、観光庁と内閣府、厚生労働省、経済産業省が共同で推進している「ポジティブ・オフ」運動に賛同し、企業・個人・社会経済にメリットをもたらす休暇の取得・活用を広げるための啓発支援を行っています。本企画では、社内制度の整備や働き方・職場環境の改善を通じて、休暇の取得促進と有意義な活用に取り組んでいる企業の取り組みを紹介していきます。

「ポジティブ・オフ」運動のホームページ(観光庁)

http://www.mlit.go.jp/kankocho/positive-off/index.html

●全社員の約94%が1週間の連続休暇を取得

「休みが取りづらい業種」をいくつか挙げるとすると、おそらくIT業種はその筆頭に数えられるだろう。一口にIT業種といってもその業態はさまざまだが、システム開発に代表される受託型のプロジェクト業務は、顧客ニーズに応じて常に柔軟な対応が求められ、時には計画変更や、納期対応のための長時間労働も避けられない。顧客先に常駐して、顧客や協力会社のスタッフとの協働型で進められるプロジェクトも少なくなく、一斉休暇の付与や休暇取得の計画化を自社のルールで実施しようとしても難しい面は否めない。

このように、一見して休みが取りづらいソリューションビジネスの典型とも言える同社は、全社員に年1回5日間の連続休暇を、社員が時期を選んで取得できる画期的な制度を1994年に導入。驚くことに、この連続休暇の取得率(利用者の割合)は全社で93.6%(2011年度実績)に上り、例外的なケースを除けば、ほぼ全社員がこの制度を利用して、リフレッシュに役立てているという。

この制度の名称は「NSWホリデイ」。英文字は「New Super Week」というフレーズの頭文字に、同社の上場社名である「NSW」を重ね合わせている。その名のとおり、制度が定める5日間の休暇に所定休日を接続して、1週間(前後の土日を合わせ9日間)の連続休暇が取れる仕組みだ。

●夏季一斉休暇を18年前に廃止し、

自由に1週間休める仕組みに変更

同社自ら、同業他社でも似たような制度はあまり例を見ないというこの連続休暇が取り入れられてからすでに18年。導入時の経緯を詳しく知るスタッフはすでに人事部にいないが、その発端は、当時から同社が力を入れていた「魅力ある会社づくり」の取り組みにあった。当時を振り返る社内報記事「NSW HISTORY」には、次のような狙いが記されている。

――この制度は社員の価値観とライフスタイルの多様化に応えるとともに、「休みたいときの休暇」が質の高い休暇の実現になるとの考えが基本となっている。またこれにより、有給休暇の取得機会が公然化し、「仕事をやるときはやる、休むときは休む」というメリハリのある仕事をし、労働時間の短縮と生産性の向上を期待したものであった(一部略)。

NSWホリデイは、それまで8月3日の創業記念日に連続して設けられていた夏季一斉休暇(3日間)に代えて、94年4月に導入された。この記事にもあるように、導入当初は3日間の特別休暇に各人の年休2日分の計画取得を組み合わせて、休みたい時期に5日間の連続休暇が取れるという内容だった。それから現在まで、制度は数回改定され、現在は連続5日の休みがすべて特別休暇として年休とは別に全社員に毎年、付与される形になっている。

●「部下を休ませる」ことをマネージャーの義務として明示

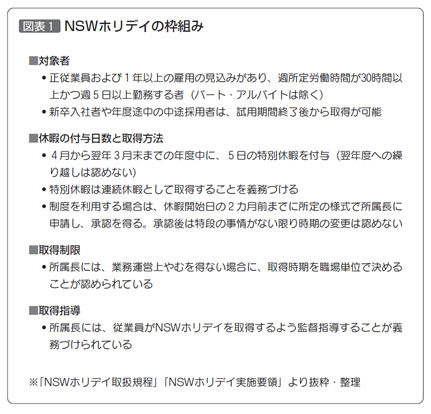

[図表1]に見るように、NSWホリデイのルールは至ってシンプルだ。利用者に義務づけられているのは、原則として2カ月前までに申請し、付与される5日の休暇を連続して取得することのみ。

社員の多くは、顧客とともにプロジェクト業務で動いているため、当然、業務計画に合わせたスケジュール調整や、休暇の不在期間に支障がないようコミュニケーションを図ることも不可欠だが、それらだけで9割を超える高い取得率が実現されているわけではない。同社の場合、制度運用のカギを握っているのは、各職場のマネージャーだ。

執行役員人事部長の西郷正宏氏は、「NSWホリデイは、休暇を取るというより“休暇を取らせる”という感覚なのです」――と語る。

「会社は、この制度によって休暇を取ることを全社員に義務づけています。だから部下が休みを取れない場合は、その職場のマネージャーが責任を問われます。制度の実施要領にも『取得指導』という条文を設けて、マネージャー自身の管理と指導によって、全員が休みを取れるように仕事を回していくことを義務づけているのです」

部下の休暇取得を織り込みながら、業務に支障が出ないようにしっかりとマネジメントを行う。それが十分にできなければ、「管理能力に問題あり」としてマネージャー自身の評価にも関わってくるという。

それだけの責任を負うことから、業務運営上やむを得ない場合には、マネージャーの裁量で休暇の取得時期を職場単位で決めることもルール上は認められている。ただし、「実際にそのような調整が行われた例は、これまでほとんどありません」(西郷氏)とのこと。

一方、休暇計画を決めるための2カ月前までの申請ルールは、それぞれの職場や業務の事情に合わせて管理できるよう、ある程度柔軟に運用されている。取得予定日より2カ月前に仮申請をし、実際の業務の動きや他のメンバーの予定を見て、問題がなさそうなら1カ月前くらいに本申請をする――という例もある。

部署内のメンバーの休暇予定は社内のグループウエアで共有されており、各人のPCから確認できる。人事部から各部署の休暇取得状況をチェックするのは年度末の1回のみだが、これまでにほぼ全社員が休暇取得できる実績が積まれてきているため、こまめに確認してマネージャーに注意を促す必要はほぼないという。

●取得は夏休み時期が大半、役員も率先して連続休暇を取得

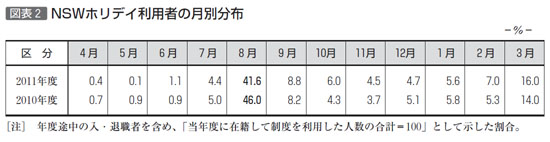

NSWホリデイ利用者数(管理職含む)の月別分布[図表2]を見ると、やはり世間の夏休みに当たる8月の利用が4割超で最も多い。子どもの夏休みに合わせて連続休暇を取る人が多いことに加え、メーカーの顧客が夏の一斉休暇に入り、プロジェクト進行が一時停止になるので休みが取りやすくなる。加えて、咋年は、東日本大震災の影響による節電要請に応えるため、7月から9月に集中取得を勧める呼び掛けを会社から行っていた。

8月に次いで3月が多いのは、言うまでもなく年度末の“駆け込み利用”が増えるためだ。顧客との契約の関係上、3月は業務の稼働が上がる時期だが、各マネージャーが予定と人員を何とかやりくりして、“休みの取り逃し”が生じないように対処しているという。

責任が重いマネージャー自身は連続休暇が取りづらそうにも思われるが、実際には8月の夏休み時期に休む例が多いとのこと。

「NSWホリデイは、経営トップから役員も含めて取得することになっています。経営会議が開催されないお盆前後に取得する役員が多いので、マネージャーも同時期の8月に取得する方が多いようです」

「当社の場合、むしろ役員もマネージャーも、自ら率先してNSWホリデイを取得しています。そのことが、各部署のメンバーにとっては休みの取りやすさにつながっていると思います」(総務部総務グループ マネージャー 小鍛冶さおり氏)

●連続休暇の活用法を社内の掲示板で共有

社員にとってのNSWホリデイの魅力は、業務に支障がないように調整ができれば、自分が休みたい時期にまとまった休みが取れる点。帰省や観光で各地が混み合う時期を外して家族旅行に出掛けたり、料金が安くなる時期を選んで海外旅行を楽しんだり、趣味や地域の活動に参加したり…など実際の利用方法も各人さまざまだ。

そうした中で、昨年の東日本大震災以降に増えているのが、NSWホリデイを利用したボランティア活動への参加。会社も被災地ボランティアの活動を積極的に支援しており、この秋には希望者を募って、現地でボランティア活動を行うバスツアーも予定されている。

さらに、昨年「ポジティブ・オフ」運動への賛同表明をした同社は、これを契機として新たな取り組みも始めている。それは、社内の情報共有やスケジュール管理に使用しているグループウエアの「掲示板」に、NSWホリデイをどのように活用したかを写真付きで投稿してもらい、有意義に休暇を過ごすためのアイデアを広げていこうというものだ。

掲示板に設けられた「ポジティブ・オフ・レポート」のコーナーを見ると、「トルコに行ってきました!」「秋の旅日記」「富士登山」などの旅行記や、ボランティア活動の参加報告、ミュージカルの公演を控えた地元の子ども合唱団の指導に取り組んでいる模様など、バラエティに富んだレポートが紹介されている。

このコーナーに投稿した社員には、1回ごとに図書カードがプレゼントされ、投稿回数の制限も設けられていない。特に被災地ボランティアのレポート投稿については、会社から活動を支援する意味合いを込めて、プレゼントの図書カードが増額されているという。

「以前は社内報でも、NSWホリデイの利用レポートを紹介していたのですが、このコーナーを設けてからは『自分も投稿してみようかな』という人が増えて、多くのレポートが集まるようになりました。また、他の部門の人から『レポート見たよ』と連絡が届いたり、離れていた同期入社の近況を知って連絡を取り合ったり、という具合にコミュニケーションの活性化にも役立っている様子です」(西郷氏)

●年休取得率も66%に上る

年1回とはいえ、丸1週間の休暇を全社員が取得するために求められるマネージャーのしっかりとした業務管理と社員のセルフマネジメント。それが活かされる場面は、もちろんNSWホリデイの運用だけにとどまらない。

例えば、特別休暇として付与されるNSWホリデイ以外の、年次有給休暇の同社における取得率は、直近2011年度の実績で66.1%。ここ数年で見ても60%台半ばで推移しており、平均的な水準(厚労省「就労条件総合調査」(2011年)の全産業平均は48.1%)を20ポイント近く上回っている。こうした面でも、NSWホリデイの18年にわたる運用実績が、ONとOFFをうまくバランスさせるための下地として機能していることは明らかだろう。

そしてもう一つ、仕事を離れても仕事に支障が出ない体制づくりが不可欠となるのが、社員の育児や介護を支援するワーク・ライフ・バランスの取り組みだ。

●「休み」に対する意識改革が

ワーク・ライフ・バランスの充実にもつながる

同社が、社員の育児支援をはじめとするワーク・ライフ・バランスの推進に向け、本格的な取り組みを始めたのは2004年のこと。その前年に次世代育成支援対策推進法が成立したことを受け、社内改革のリード役として「花咲プロジェクト」が発足。女性メンバーを中心に数名の男性社員を加えたプロジェクト事務局が、仕事と子育ての両立、育児休業からの職場復帰といった課題に対する取り組み計画を立案し、各部門・事業所のメンバーと連携しながら活動を進めていった。

このころ、すでにNSWホリデイが定着していた同社でも、家庭事情での休みはなかなか取りづらい状況があったという。当時、プロジェクトの中心メンバーとして活動した小鍛冶氏は語る。

「花咲プロジェクトの発足当初は、『仕事か家庭か』という意識の人が多くを占めていました。そうではなく、『仕事も家庭も』という方向へ社内を変えていこう――ということを最大のテーマとして取り組んできました」

プロジェクトが力を入れたのは、仕事と家庭の両立に悩んでいる社員からの要望・相談や、実際に育児休業を経験した社員の体験談など、生の声を吸い上げて改善に活かしていくこと。悩みを抱える社員の相談窓口を設け、そこに寄せられた声に応えて、短時間勤務制度の適用期間延長など具体的な制度の見直しにも結び付けた。

その一方、職場の意識改革を進めるために、社内報を活用して「成功事例」の情報発信にも力を入れた。

「自分が育児で休んでいたとき、上司や周りはこんなふうにフォローしてくれた。では、そのとき上司はどんなことに気を配っていたのか…ということをヒアリングして発信し続けました。そうすることで、他の部署で同じようなケースが出てきたときに、周りや上司に『できないよ』とは言わせないような風土を作ろうと思ったのです」(小鍛冶氏)

NSWホリデイの運用と同様に、ここでも上司がカギとなる。プロジェクトでは、育児休業を取る人・その人の上司・同じ職場のメンバーというそれぞれ三つの視点から、注意すべきポイントを小冊子にまとめて配布し、職場での啓発を進めていった。

そうした取り組みが効を奏し、女性のみならず男性の育児休業取得者も徐々に増加。支援策の面でも、育休中の社員を対象としたeラーニングの導入や、外部業者と提携した家事代行サービスの優待利用など充実が図られ、出産・育児を理由とした離職者の低下にもつながった。

こうして一定の成果が得られたことを受けて、「花咲プロジェクト」の活動は昨年度でいったん終了。その後も、職場からの両立支援にまつわる悩みを受け付ける窓口は設けているが、いまでは相談が寄せられることもなくなったという。

●他社へのアドバイス―「部下を休ませる」ことを

労務管理上の責任として明示する

冒頭にも触れたように、IT業界には一般に「休みが取りづらい」というイメージが付きまとう。就職活動で同社を訪れる学生からも、そうした質問は少なくないが、「社員から口々に、『NSWホリデイでしっかりリフレッシュできている』という話が出て、安心する人も多いようです」(小鍛冶氏)とのこと。さらに、これまで力を入れてきたワーク・ライフ・バランス支援の取り組みが、“女性が働き続け、活躍できる職場”というアピールにつながり、業界に対するネガティブなイメージの払しょくにも一役買っている様子だ。

NSWホリデイのこれからに関して、「いまのところ思い当たる課題はありません」と、西郷氏はきっぱりと言う。そこで最後に、同社の実績を踏まえて、連続休暇制度を定着させるためのポイントについて尋ねてみた。

「1週間も会社を離れると、良くも悪くもその人の仕事ぶりが際立つことになります。休む方は、自分がいないことでトラブルになっては…という不安もあり、制度だけ設けて放っておいてはうまく機能しません。やはり、休暇を取らせる上司の責任を、規程に条文化して明確にすることが大切だと思います」

「上司の立場からすれば、短期的な視点では、部下が休まないほうが業績には都合が良いので、上司任せでは休ませないほうに振れてしまう可能性が高い。だから、休ませることが上司にとっての大きなミッションである――ということをはっきり伝えることが必要です。それを上司自身の、労務管理に関する評価指標として位置づければ、責任を持って取り組まざるを得なくなります」

「ただし、職場の事情はさまざまですから、上司の責任を問う以上は、ある程度は裁量に委ねる部分も必要です。実際、当社の場合も、休ませ方についてがっちりとルールを作って、それを上司に実行させるということには無理があります。責任を明確にしつつ、上司のマネジメントに任せる部分は柔軟に構えて、うまく運用できるように働き掛けることが大切だと思います」(西郷氏)