(海老原 嗣生 ちくま文庫 2012年8月)

2009年に刊行された『雇用の常識「本当に見えるウソ」』(プレジデント社)の文庫化で、こうした労働経済・雇用問題に関するやや“堅い”本が文庫化されるというのは珍しく、それだけ単行本の世間一般の反響が大きかったということでしょう。

文庫化に当たってデータを直近のものに刷新するとともに、著者のその後の著書『「若者はかわいそう」論のウソ』(2010年)、『就職、絶望期』(2011年、いずれも扶桑社新書)の内容を反映させる形で、「就職氷河期は、企業に転嫁された」「女性の社会進出は、着実に進んでいる?」「定年延長が若者雇用を圧迫する、か?」など6章が加筆されており、新著に近い内容ともいえます。

「終身雇用の崩壊」「転職の一般化」「若者の就職意識の変化」「成果主義の浸透」などといった一般に流布されている言説に対し、現実を反映したデータを駆使してその「ウソを暴く」さまは、読んでいて「目からウロコ」の思いをする人も多いのではないでしょうか。前著から割愛されている章もありますが、それらは加筆された章にほぼ取り込まれており、著者の見解にはそれなりに一貫性があるように思いました。

著者によれば、雇用に関しては、データでも実務でも、世の中で言われていることに誤りが多すぎ、素人論者たちがそのことを理解しないまま、にわか議論を続けてしまい、さらに、そこにある種のイデオロギー(右・左といった旧来型の話だけでなく、「小泉改革が良くなかった」とか「今の若者はかわいそう」といったものも含む)が加わって、ますます話がこじれていってしまっていると。

本書に書かれていることには、個人的にも、世間で言われていることと日々実際に感じていることとの「ギャップ感」に符合していて、なるほどと思わされる箇所も多かったのですが、「常識」に対して「反証」することが目的化して、データの捉え方が、著者自身やや我田引水に陥っているのではないか、実際にはどちらの見方もできるのではないか、と感じられる箇所もありました。

例えば終身雇用の問題、転職率の問題、非正規雇用の増加の問題などについても、各問題のどの部分に焦点を当てるか、経年推移を見る際のスパンの取り方や、どの対象までを母集団とするかによって、当然のことながら数値的な分析結果は異なってくるわけで、本書自体、こうした見方もあるという程度のスタンスで読んだ方がいいように思われる面もありました(でも、それだとインパクトが弱くなるから、あえて一貫して「反証」という形式を取っている?)。

著者が「常識」として世間に流布されているとしているものにも若干の疑問があり、例えば、国民年金の未納率の「分母」に、厚生年金や共済年金など被用者年金の加入者、あるいは専業主婦など第3号被保険者を含めて想定した上で「国民年金未納者が4割」と捉えている人って、そうそういないのでは…。

突っ込みどころも少なからずある本ですが、著者の論を徒(いたずら)にうのみにするのではなく、自分なりの分析眼をもって読み込めば、労働経済・雇用問題とそれらを巡る議論を俯瞰(ふかん)する上では参考になり、また、関連するデータを読み解く上でのトレーニングにもなる、といったところでしょうか。

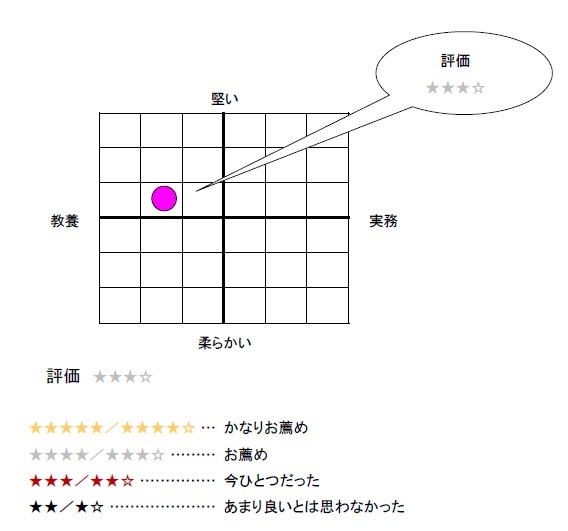

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2012年9月にご紹介したものです。

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー