中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー

夏は企業の研修が少なくなる時期だ。組織の中で調整しながら分散して夏休みを取るようになった昨今、いつも誰かが休んでいる、という状況が起こる組織も多い。一方、相変わらずのお盆休みを実施しているところもある。夏は組織のメンバーのだれかが休んでいるケースが多いので、育成担当者としても研修を実施しにくい。そのため秋に研修が盛んに行われるのである。研修をやれば結果、つまり研修の効果が知りたくなるというのが育成担当者の気持ちであろう。今回は研修の効果測定について考えてみたい。

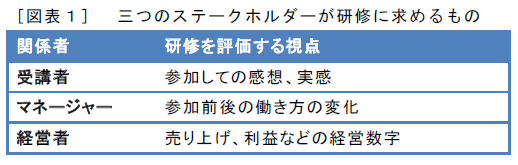

●三つのステークホルダーの評価基準

「今日の研修はどうだったかな」

育成担当が気になるところだ。そこで、多くの育成担当者が事後のアンケートを実施している。研修ベンダーの提供する研修でも同様だ。このアンケートで見えてくることはなんだろうか。多くのアンケートが受講者の“満足度”を測っているように思う。満足度の数字化は確かに効果測定の一面をもってはいるが、実は“受講者”という、限られた研修のステークホルダー(利害関係者)の情報しか扱っていない。では他にどんな関係者がいるのだろうか。効果測定を考えるうえで研修の関係者の全体像から見ていくことにしよう。

研修には少なくとも以下の三つのタイプのステークホルダーがいると考えられよう。

[1]受講者

[2]受講者を送り出す現場のマネージャー

[3]経営者

彼らはそれぞれ研修に何を求めているのだろうか。

[1]受講者

まず受講者だが、彼らにとっては「研修が面白かったか」「現場で使えそうな内容だったか」「何かしら未知の情報や気付きが得られたか」というような問いが判断の軸になる。彼らが投資するのは自分の時間だ。多忙な現場の仕事をいったん置いておき研修に参加している彼らにとっては、席に座らされたうえで、知っている情報を改めて聞かされることほど苦痛で無駄に思えることはなかろう。彼らは研修に参加した実感値で評価することになる。

[2]受講者を送り出す現場のマネージャー

受講者を送り出すマネージャーにとっては、自部署のメンバーの仕事ぶりが変わったかどうかや、弱いと思っていたスキルが上がったのかどうかがポイントだ。マネージャーにとってはメンバーが研修に参加するということは、自分の部隊の戦力をそがれるようにも感じる。大事な戦力を研修室の席に座らせて何かよくなるのか。彼らは参加前後の働き方の変化に注目しているのだ。

[3]経営者

そして三つめに、研修に人とお金を使っている経営者だ。彼らにとっては人材(社員)を採用した時点で投資していると言える。どこまで成長するのか、あるいはしないのかも分からない状況で何かを見極め採用した人材だ。そのような人材が少しでも活躍できるようにパワーアップしてもらい、最終的に売り上げや利益の向上に寄与することを期待している。経営者としては当然のことだが、人材育成が経営にどのようにプラスになっているかを数字で判断している。

いかがだろうか。立場の違いで研修を評価する視点が異なることがお分かりだろう。こうなるとアンケートの結果だけで研修の善しあしを判断することはできない。実際に、上司や社長・役員などから「それで、あの研修をやってどうなったんだ?」と尋ねられて答えに窮した育成担当者もいるのではないかと思う。アンケートだけでは分からないのだ。

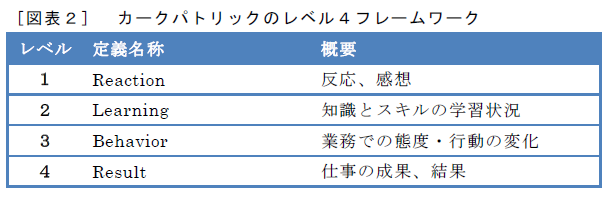

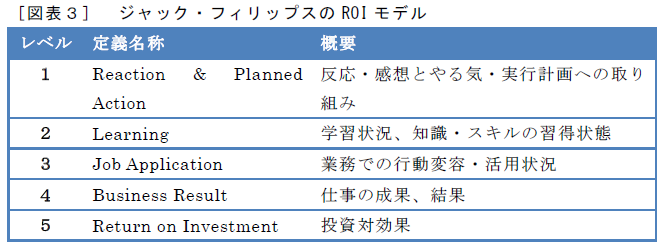

●教育効果の測定レベル

育成担当者が効果測定を考える時には基本となる以下のような考え方の枠組みをもっておくといいだろう。一つはカークパトリックのレベル4フレームワーク[図表2]、もう一つはジャック・フィリップスのROIモデル(ROI〈Return on Investment〉:投資対効果)[図表3]だ。

2人の研究者がそれぞれ提示しているものである。二つあるとどちらを使って考えたらいいのか迷うところではあるが、基本的な考え方は同じであるので内容はかなり似通っている。育成担当者はこの二つの存在とその中身を認識しつつ、自分の組織に適すると思う方をベースに自社の効果測定を考えていけばいいだろう。

これらを先の三つのステークホルダーの評価基準と照らし合わせてみよう。ここではジャック・フィリップスのROIモデルを使って考える。

まず受講者視点はレベル1といえる。反応や感想はもちろん、どのくらいやる気になったのか、研修での学びを通じて現場でどう生かそうと思っているか、まず何から始めるか、など、いずれもアンケートの中で尋ねることのできる内容だ。

マネージャー視点はレベル2~4。そして経営者はレベル5を気にしているということが理解できるだろう。

●育成担当者が認識しておくべき効果測定三つのポイント

それぞれのレベルでの測定方法や、それに関連した研修の設計方法は専門書に譲るとして、ここでは育成担当者が認識しておくべき三つのポイントについて確認しておこう。

[1]基本を理解する

まずは効果測定の基本を理解することが何より必要だ。前述のカークパトリックのレベル4フレームワークやジャック・フィリップスのROIモデルを用いるとしても、効果測定はそれ自身で完結するものではない。研修後の効果を測るのであれば、関連性が大きい研修のデザインや進め方なども追跡調査する必要があり、これらを把握するための前段階での仕掛けも必要となる。基本的な知識武装は、知識の乏しい外野からの意見にも適切な反応をもたらしてくれよう。面倒がらずに専門書に一度目を通すことをオススメする。

[2]目的、目標の設定

研修の目的、目標と効果測定は密接に関係している。できたかできなかったかは、まず目標ありきだ。方向性の違う軸で効果測定すると、欲しい結果が得られないうえにうまくいかない。例えば、計算問題を正確に解かせる学習において、日本語の誤字脱字のチェックや文字の正確さや美しさを測るのは筋が違う。当たり前のように聞こえるかも知れないが、実際の育成の現場では上司から「その研修で契約が何件取れるようになるんだ?」という難しい効果測定を求められることがあるだろう。育成担当者としては「答えなければ!」という使命感に駆られるのだが、そもそもその研修が契約数増に直結する目標設定をしていなければ答えても意味がない。研修目標と効果測定は対で考えるものであり、ある成果目標や効果を求める目的があるのであれば、まずはそれに沿った研修デザインが必要なのだ。そのうえで、契約数を効果の判断基準として活用すれば、効果測定に価値が生まれる。

この研修の目的は何か、どこに目標を置いているのかをハッキリさせておけば、上司からの難しい効果の質問にも適切に対応ができるだろう。

[3]割り切る

効果測定の手法を知れば適切な測定のやり方は分かる。目的に合わせて測定の方法はさまざまであり、実は意外に手間暇も掛かることに気付くだろう。正確さを求めればそれなりの時間とコストも掛かってくるということも認識しておいてもらいたい。

効果測定は育成担当者の仕事の一部でしかない。研修は何本も実施され、また計画されていく。十分な時間も与えられていない。そんな状況を踏まえて考えると、どこかで割り切る潔さも必要だ。それは測定を諦めるとか手を抜くということではなく、効果を測ることの必要性やメリットを冷静に判断するということだ。そのためにも効果測定の全容や手法、測定に関わる研修デザインやフォローアップまで含めて育成を考えることが求められる。

●周りに振り回されないために

上司や外野からの効果に関する疑問や質問に、正面から答える必要性は必ずしもない。彼らは単純に、効果をデータとして知りたいだけなのだ。真に受けて効果を探ろうとし、難しい課題に四苦八苦した仲間を何人も見てきた。育成担当者が答えるべきは、彼らの求める「効果」というものが必ずしも研修によってのみ表れるものではなく、研修後の現場での業務や関わった人たちによる影響、本人を取り巻くさまざまな要素が絡み合って表れるものなのだ――ということや、場合によっては周りの人たちに測定の協力をしていただく必要もある――というようなことだろう。そしてそれにかかる時間と手間とコストを天秤(てんびん)にかけてもなお知るべき情報なのかどうかということを改めて問い直して確認する必要性がある。

経営者をはじめ組織の上層になればなるほど研修のROI(投資対効果)を求めてくることが多い。そんな時はこう考えてみてはどうだろう。たとえば設備投資や組織変更、企業の吸収合併などにおいて効果を期毎(きごと)の利益で測るのと同様に、人材育成を将来への投資であると仮定すれば、その効果も利益で判断するのだ。いずれの投資においても、実施効果は市場や企業を取り巻く環境などのさまざまな要因が絡み合って生み出される結果なのだ。

●育成の質を高めるために

最後に、人材育成の質を高めるために効果測定をよりよく知りたいとお考えの皆さんに下記の書籍をご紹介しておく。「木を見て森を見ず」ではなく、木も見て森も見る必要があることを感じ、効果測定の意味と手法を知るための最初の一歩になるだろう。

『はじめての教育効果測定――教育の質を高めるために』

(堤 宇一、久保田 享、青山征彦 著、日科技連出版社)

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4817192151/rosei06-22/

※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年9月に掲載したものです

中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー

中川繁勝 なかがわしげかつ エスジェイド代表、人財育成プロデューサー

システムエンジニア、ネットワーク技術者養成のマーケティングを経て、ITコンサルティング会社の人財開発マネジャーとしてコンサルタントの育成に従事した後、独立。現在は、研修講師としてロジカルシンキングやプレゼンテーション等のコミュニケーション系研修を提供するとともに、人財育成を支援するためのコンサルティングサービスも提供している。NPO法人人材育成マネジメント研究会理事。ワールド・カフェをはじめとした対話の場の普及を促進するダイナミクス・オブ・ダイアログLLPのパートナーとして、各種ワールド・カフェとワールド・カフェ・ウィークの開催を推進。また、場活流チェンジリーダー塾にてメンターとしてリーダーの在り方を養成する活動にも従事する。