吉田利宏 よしだとしひろ 元衆議院法制局参事

■「見出し」が異なる理由

「○○さんの六法と私の六法で少し違うね」。同僚が愛用している六法と見比べると、こうしたことがあるかもしれません。違っているのが掲載法令などであったら何の問題もないのですが、それが条文の見出しだったらどうでしょう。

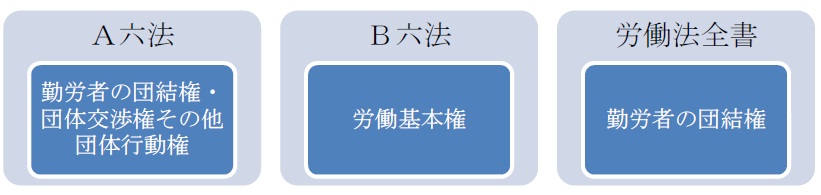

「見出し」とは条文の冒頭に( )で示された条文の要約のことをいいます。もちろん、条文の構成要素の一つです。それが違うというのなら、どちらかの六法が間違っているのでしょうか? 手元にある三つの六法で憲法28条の見出しを比べてみました。なるほど、三つとも違いがありました。

見出しがこのように異なっている理由は、条文の中に見つけることができます。次の条文は『労働法全書』(労務行政刊)のものです。よく見てほしいのは条文の「見出しの型」です。普通、見出しは( )で示されるはずです。ところがこの条文では[ ]となっています。

[勤労者の団結権]

第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。

実は、この[ ]の見出しは、正式なものではなく、六法の編集部が付した「見出し」であることを示しています。というのは、現在の法令は例外なく見出しがありますが、昭和23年頃までの法令には見出しが付されていなかったのです。今でもこうした法令には正式には「見出し」がありません。しかし、「見出しがないのはあまりに不便」と、六法の編集部がふさわしい見出しを付してくれているのです。六法の見出しの違いにはそうした秘密があったのです。

労働関係でも見出しのない古い法令があります。次の労働関係調整法はその一つです。ですから、こうした見出しのない規定を重要な書類や論文に引用する際には、「見出しなし」で行うよう注意が必要です。

○労働関係調整法

[会議]

第23条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。

② 調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。

■項番号も変だぞ!

おやおや、労働関係調整法23条にはさらにおかしなところが見つかりましたよ。2項の項番号です。普通、「2」とするところが、「②」とあります。もしや、昔の法令には項番号がなかったのでは? そうなのです。見出し同様、古い法令には項番号がありませんでした。項というのは、条の段落に過ぎませんから、1字下げして書き始めることで、新しい項が始まったことを示していたのです。昔は1条の中に余り項の数が多くなかったのも項番号を付さなかった理由だといいます。②という六法の表記も編集部が適宜、付した項番号であることを示しています。

さらにいえば、「項は条文中の段落に過ぎない」との考え方から、項には枝番号がありません。「1条の2」というのはあっても「1項の2」というのがないのはそのせいです。それもついでに覚えておきましょう。

■現在もある「見出しなし」の条文

話を見出しに戻します。

現在では、どの法令にも見出しが付されるといいましたが、六法をめくってみると、見出しがない条文を発見することがあります。例えば、次の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律5条には見出しがありません。それには、ちゃんとした理由があります。5条に見出しがないのは「第2章の章名で十分、第5条の内容を説明している」からです。

章名や節名が条文の見出しと同じである場合には、見出しが省略されるルールがあるのです。中華料理店で、ラーメンとチャーハンを同時に注文するとチャーハンのスープが出てこないことがありますが、考え方はそれと同じです。「大は小を兼ねる」というわけです。

○短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律

第二章 短時間労働者対策基本方針

第5条 厚生労働大臣は、短時間労働者の福祉の増進を図るため、短時間労働者の雇用管理の改善等の促進、職業能力の開発及び向上等に関する施策の基本となるべき方針(以下この条において「短時間労働者対策基本方針」という。)を定めるものとする。

2~6 略

また、同法44条から47条までは罰則に関する規定が並んでいますが、見出しは44条に「(罰則)」とあるだけで、45条から47条までの条には見出しがありません。これは44条の見出しを44条から47条までで「シェアー(共有)」していると考えられるからです。こうした見出しのことを「共通見出し」といいます。ですから、44条の見出しは、正式には「44条の前の見出し」と呼ばなければなりません。これしきのことで、「六法の中にもドラマがある」なんて言うと大げさですが、「訳あり」の条文を読み解くことも、条文読みの楽しさの一つです。

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2011年12月にご紹介したものです。

吉田利宏 よしだとしひろ

元衆議院法制局参事

1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。法律に関する書籍の執筆・監修、講演活動を展開。

著書に『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)、『政策立案者のための条例づくり入門』(学陽書房)、『国民投票法論点解説集』(日本評論社)、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規)、『判例を学ぶ 新版 判例学習入門』(法学書院、井口 茂著、吉田利宏補訂)、『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』(日本評論社、共著)など多数。