吉田利宏 よしだとしひろ 元衆議院法制局参事

■「様式」を定める意味

前回に続き、今回も「ゆるい」話です。

法令では、別表や表のほかにも、文字では十分伝わりきれない事柄を規定する「付録」「様式」「別記」「別図」といった方法があります。

「付録」というのは一般的に計算式を表す場合に使われますが、労働関係法令ではあまり見かけません。これに対して「様式」は、省令などで届け出や申請書の書き方を示すために使われることが多く、労働関係法令でもおなじみです。

届け出や申請書の様式を示すメリットは国民の側にも行政の側にもあります。例えば、申請事項に漏れがなければ申請書として問題がないわけですが、国民からすれば様式が示されないと「どんな風に申請したらいいのか…」などと不安になります。その点、様式が示されていれば安心です(さらに、それが行政の窓口に置かれていればとても便利です)。

また、行政の側からしても、統一された申請書の方がなにかと事務がスムーズに行えるというものです。以下に示す最低賃金法施行規則4条でも許可申請書の様式を示しています。ちなみに4条2項の許可申請書とは、最低賃金の減額の特例を受けようとする使用者が行う許可申請のことです(http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/dl/01-7.pdf)。

○最低賃金法施行規則

第4条 略

2 前項の許可申請書は、法第7条第1号の労働者については様式第1号、同条第2号の労働者については様式第2号、同条第3号の労働者については様式第3号、前条第2項の軽易な業務に従事する者については様式第4号、同項の断続的労働に従事する者については様式第5号によるものとする。

ところが、18条には次のような規定もあります。様式で定めた事項を最低限押さえていれば、必ずしも定められた様式で提出する必要はないというのです。様式を定めた意味が上で述べたようなものであるとすれば、このことはうなずけます。

ただ、正面切って規定されると「付き合ってください!」と告白した後で、「あなたが世の中で一番魅力的だとは必ずしも思いませんが、私の手の届きそうな範囲では一番すてきな人だと思います」と言ったときのような、いわずもがなの“正直さ”が漂います。

○最低賃金法施行規則

(様式の任意性)

第18条 この省令に定める申請書の様式は、必要な事項の最小限度を記載すべきことを定めるものであつて、これと異なる様式を用いることを妨げるものではない。

■別図や別記の規定例

残った「別図」や「別記」ですが、こちらは、文字というより図に近いものを示す場合に使われることが多いようです。例えば、警察手帳規則では警察手帳がどんなものであるか別図を使って示しています。

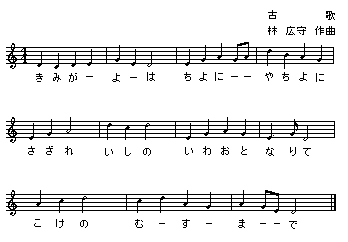

別記の代表例といえば、「国旗及び国歌に関する法律」です。ここでは、正しい国旗や国歌が別記で示されています。国旗については「日の丸」が、国歌については「君が代」の歌詞と音符が示されているから驚きです。法律に照らしていえば、音程を外して歌うN部長の君が代はとても国歌とはいえないことになります。

○国旗及び国歌に関する法律

(国歌)

第2条 国歌は、君が代とする。

2 君が代の歌詞及び楽曲は、別記第2のとおりとする。

別記第2

(第二条関係)

君が代の歌詞及び楽曲

一 歌詞

君が代は 千代に八千代に さざれ石の いわおとなりて こけのむすまで

二 楽曲

■使い分けと規定場所の「ゆるさ」

冒頭で「ゆるい」といったのは、別表も含めて、付録・様式・別記・別図などとの使い分けにはハッキリとした基準がないからです。

ある法令では様式として示されていることが、別な法令では別表として定められていることもしばしばです。また、「ゆるさ」はこれらが置かれる場所についてもいえます。付録・様式・別記・別図などは、別表と同じように附則の後に置かれることが多いのですが、場合によっては条文中に置かれているものもあります。例えば、労働委員会規則83条を眺めてみてください。なんとも「ゆるい」光景が広がっています。

○労働委員会規則

(身分及び用務の証明)

第83条 会長は、労組法第22条に定める臨検検査のために指名した者に対して、その身分及び用務を証明するため、次の様式による書面を交付しなければならない。

2 略

※本記事は人事専門資料誌「労政時報」の購読会員サイト『WEB労政時報』で2011年11月にご紹介したものです。

吉田利宏 よしだとしひろ

元衆議院法制局参事

1963年神戸市生まれ。早稲田大学法学部卒業後、衆議院法制局に入局。15年にわたり、法律案や修正案の作成に携わる。法律に関する書籍の執筆・監修、講演活動を展開。

著書に『法律を読む技術・学ぶ技術』(ダイヤモンド社)、『政策立案者のための条例づくり入門』(学陽書房)、『国民投票法論点解説集』(日本評論社)、『ビジネスマンのための法令体質改善ブック』(第一法規)、『判例を学ぶ 新版 判例学習入門』(法学書院、井口 茂著、吉田利宏補訂)、『法令読解心得帖 法律・政省令の基礎知識とあるき方・しらべ方』(日本評論社、共著)など多数。