公開日 2012.07.○ 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

労働争議の調整(あっせん、調停、仲裁)(ろうどうそうぎのちょうせい)

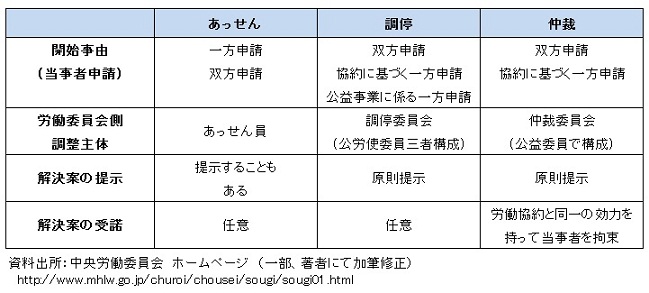

労働争議が発生した場合に、労使のいずれか一方または双方の申請に基づいて、労働委員会が、第三者としての公正な立場から、紛争解決のための援助を行うこと。次の三つの方法がある。

(1)あっせん

労働委員会が指名したあっせん員が、労使双方の主張を聞いたうえで、交渉を取り持つ等して、労働争議の解決を図るもの。通常は、あっせん員からは解決案を示さず、労使間での自主的な解決を促すにとどまる。労使のいずれか一方があっせんを申請しても、他方はそれに応じる義務はない。なお、労使の主張に歩み寄りが見られない場合には、あっせんは打ち切られる。

(2) 調停

公益、労働者、使用者の三者委員からなる調停委員会が、労使双方の意見を聴取したうえで、調停案を作成し、労使にその受諾を勧告するもの。労使双方から申請があった場合、労働協約の定めに基づいて一方から申請があった場合、あるいは、公益事業において一方から申請があった場合に開始される。なお、委員会が提示した調停案を受諾するかどうかは、労使双方の任意とされる。

(3) 仲裁

公益を代表する仲裁委員会が、労使双方から事情を聴取したうえで、仲裁裁定を下すもので、ここで示される解決案は労働協約と同じ効力を持ち、労使双方を拘束する(労働関係調整法34条)。労使双方から申請があった場合、または労働協約の定めに基づいて一方から申請があった場合に開始される。