日本経済新聞出版社 2012年4月

スイスに本拠を置く、グローバル・リーダーの開発をミッションとするビジネススクール「IMD」の学長と、その日本拠点の代表による共著です。

全5章構成の第1章では、マクロ的な観点からのさまざまなデータを基に、世界において、日本および日本企業がいかにグローバル化の流れに立ち遅れているかを示しています。

さらに第2章では、今度はミクロな観点から日本企業が「グローバル化」につまずいた要因を探るとともに、第3章では、IMDが社員教育等を支援している各国の企業のグローバル人材育成の取り組みや、いくつかの日本企業の事例を紹介しています。

第4章では、グローバル・リーダーの必要条件として「グローバル・マインドセット」という概念を提示。IMDが考える「マインドセット」とは、「異なる社会、文化システムから来る人たちやグループに対して影響を与えることを可能にするような思考」のことであるとしています。

そして、「マインドセット」は体験と学習によって高めることが可能であるとし、IMDが経営幹部研修などで活用している個人の行動特性を測るアセスメントツール(グローバル・コンピテンシー・インベントリー)は、「認知管理力」「関係構築力」「自己管理力」の三つの軸から成っているとしています。

これらをバランスよく兼ね備えているのがグローブトロッター(グローバル人材)であり、3要素のいずれかが欠けた場合、あるいは1要素しか満たさない場合、それぞれどのような行動特性が現れるかが、分かりやすく解説されています。

第5章では、グローバル人材育成のために日本企業ができることとして、人事異動の効果的活用や幹部教育を手厚くすること、人材育成は日本人も外国人も対象とすることなど、五つの提案をしています。

第4章、第5章が要素分析にとどまらず、今の日本企業で求められる施策について書かれている点は評価できますが、一方で、このあたりの踏み込みがやや浅く抽象的な印象もあり、啓発的ではあるけれど、結局は社員にいろいろと「経験を積ませろ」というところに落ち着くのかなという感じもしました。

考えてみれば「認知管理力」「関係構築力」「自己管理力」などは、日本企業が管理職登用アセスメント等で長らく用いてきた要素項目であり、これに異価値許容性(これも昔からアセスメント項目にあったことはあった)などを、グローバルな視点からもっと取り入れなさいということになるのかも。

本書で述べられているグローバル・リーダーのアセスメント要素が、決して目新しいものではないことから考えても、必ずしも海外の研修機関に社員を派遣することまでしなくとも、それ以前に、今までやってきた管理職育成の基になっている「求められる人材像」というものを、もう一度見直してみるだけでも意義はあるかも――その意味で本書は、その契機となる本かもしれません。

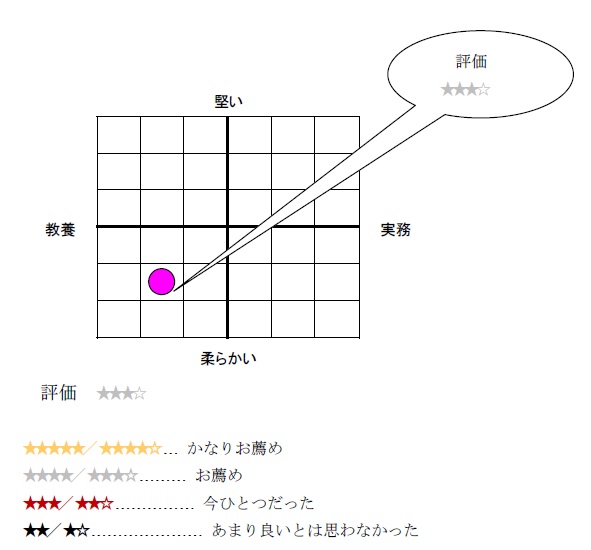

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー