ダイヤモンド社 2012年3月

弁護士が中小企業の経営者向けに、「経営者が理解すべき労働法の基礎」「労働法の意外な常識」「残業代トラブルの予防法」「問題社員の辞めさせ方」「労働組合・団交への対応法」「もめる会社・もめる社員の特徴」などについて解説した本です。

「突然、多額の残業代を請求された」「非常識な社員を辞めさせたい」などといった状況にどう対処すればよいかを、裁判例の傾向やグレーゾーンの扱いを念頭に置きながら、実務的な視点で指南しています。セミナーなどに行けばそうした実務寄りの“話”は聴けるかもしれませんが、中小企業の実情を勘案しつつ、ここまで実務に踏み込んで書かれた“本”は少ないかもしれません。

正社員の解雇は難しいという見方であり、「正社員を解雇すると2000万円かかる」といった表現もありますが、計算根拠をみると、幾つかの条件が重なった場合のレアケースのように思いました。労務トラブルが会社経営に及ぼす潜在的危険性に対し、中小企業経営者が認識不足であるとの思いからか、極端なケースを取り上げ、やや煽(あお)り気味になっているキライはあります。

一方、著者は、退職勧奨については裁判所は寛容であるという見方であり、労働者が退職勧奨を拒否した場合、その労働者に自宅待機を命じ、賃金は100%払うと同時に、1カ月以内に退職すれば退職金を上積みするけれども、1カ月を過ぎて2カ月以内なら上積み分は50%に減額する――といった「ロックアウト型」の退職勧奨を提案しています。

個人的には、これもやや極端なやり方のように思えるのですが、本書に登場する「『六法』を持ち歩き、『教授』と社員から呼ばれていたモンスター社員」とか「『仮処分』を繰り返し受けることで、働かずに生活しようとする人」といった表現に見られるように、通常の問題社員のレベルをはるかに超える、まさに“モンスター”レベルの社員への対処方法とみたほうがいいのではないでしょうか。

ただし、そうした極端な事例が多いのが気になることを除けば、全体としては、中小企業の実情を踏まえ、現場で実際にアドバイスを行うようなスタンスで書かれていて、司法と現実の矛盾を突いている点などは、人事労務担当者にとっても参考になるのではないかと思われます。

労使紛争が起きやすいのは、それまで創業者社長がにらみをきかせていたのが、二代目の人柄のいい“草食系”の若社長に変わった場合などで、“ブラック企業”と呼ばれる会社などは、労働者がすぐに辞めてしまうため、紛争が起きにくい――という著者の指摘は当たっているのかも。裁判の前段階である労働局のあっせんや労働審判についても触れられていて、その点は、親切に書かれていると言えます。

実務では個々のケースによって事情が違うので、通常レベルの労務トラブルに極端なケースへの対処方法を適用してしまうことのないよう、書かれていることを鵜呑みにするのではなく、自社で起きている問題のレベルとそのレベルに沿った最適の対処方法をとることが肝要ではないかと思います。

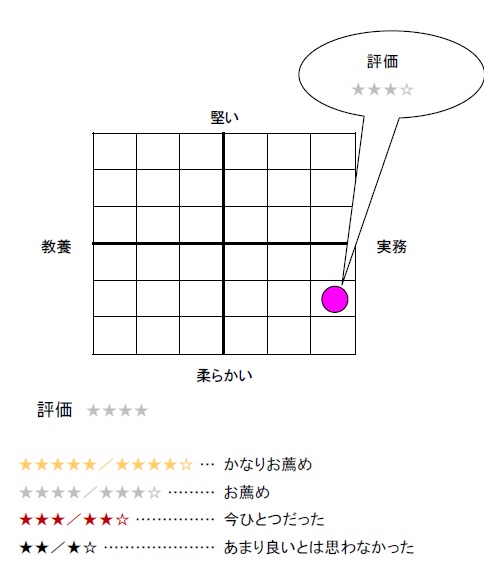

<本書籍の書評マップ&評価> 下の画像をクリックすると拡大表示になります

【本欄 執筆者紹介】

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー

和田泰明 わだ やすあき

和田人事企画事務所 人事・賃金コンサルタント、社会保険労務士

1981年 中堅広告代理店に入社(早稲田大学第一文学部卒)

1987年 同社人事部へ配転

1995年 同社人事部長

1999年 社会保険労務士試験合格、2000年 行政書士試験合格

2001年 広告代理店を退職、同社顧問(独立人事コンサルタントに)

2002年 日本マンパワー認定人事コンサルタント

2003年 社会保険労務士開業登録(13030300号)「和田人事企画事務所」

2004年 NPO生涯教育認定キャリア・コンサルタント

2006年 特定社会保険労務士試験(紛争解決手続代理業務試験)合格

1994-1995年 日経連職務分析センター(現日本経団連人事賃金センター)「年俸制研究部会」委員

2006年- 中央職業能力開発協会「ビジネス・キャリア検定試験問題[人事・人材開発部門]」策定委員

2009年 早稲田大学オープン教育センター「企業法務概論」ゲストスピーカー