山田 直人 やまだ なおひと

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

サービス開発部 研究員

3回連載の「自社の研修効果をいかに高めていくか」も、今回が最終回となる。第1回では研修効果を高める上で必要となる考え方の転換を、第2回ではWEBを活用した研修受講者の職場実践支援の事例を紹介してきた。第3回となる今回は、職場実践支援のポイントを整理するとともに、今後に向けた課題を述べることとしたい。

■職場実践を促進するための四つのポイント

(1)最初の実践行動を促し、その後も継続するよう定期的にリマインドする

企業で行われている研修を見ると、研修の最後に行動計画を立てさせていることが多い。さらには研修後にそれを上司に報告し、上司印をもらって人事部に提出させているという企業も少なくない。これは受講者やその上司から実践へのコミットメントを引き出すという点では一定の効果があるだろう。しかし、研修受講者へのアプローチはここまでで終わりという企業が実に多いのが現状である。

研修の数カ月後に受講者に実践状況についてアンケートをとると、「やらなければという意識はあったが、日々の忙しさでまだできていない」という声が非常に多い。ところが、研修受講から時間が経てば経つほど研修で学んだことの記憶が薄くなり、行動に移すきっかけも失うため、結局はやらずじまいになってしまう。したがって、研修直後にいかに早く実践行動を開始させるか、さらに継続させるかが鍵であり、ここに支援が必要なのである。

昨今ではメールをはじめ、ツールはさまざまあろうが、「研修直後から間を置かずにリマインドする」「まだ行動を起こしていない人にリマインドする」「継続するよう定期的にアプローチし続ける」ことなどが求められるのである。

(2)実践状況を振り返り、PDSサイクルを回す

研修数カ月後に受講者の実践状況を確認するためのアンケートをとる企業も多くなってきている。背景には研修の効果測定が厳しく求めていることがあるだろう。では、そこでどんなことを聞けばよいのだろうか。

一般的に、研修で学んだことを「どの程度覚えているか」「どの程度実践しているか」といったことを尋ねている場合が多い。いわば、PDSのDoの有無を聞いているのである。これは研修の効果測定の目的としては意味があるが、受講者の実践促進につながるものではない。また、それは研修企画担当者にとって有用な情報なのであり、研修の主役であるはずの受講者本人にとっては、回答すること自体には価値を持たないものである。

実践を促進するためには、振り返りを促すこと、かつそれを定期的に行うことが効果的である。すなわち、単に実践しているかどうかを確認するだけでなく、「実践するために意識していることは何か」「実践できていない場合は何が障害となっているのか」「実践した結果、何が変わってきたのか」といった観点で本人の振り返りを促すのである。このようにして、職場実践のPDSサイクルを回すことが大切だ。

(3)上司や周囲との接点を作る

研修で学んだことを職場で実践していくために、上司や周囲がその実践に関心を持ち、必要なサポートをすることが効果的であることは疑いようがないだろう。しかし、研修後しばらく経ってから、上司宛てに受講者の実践状況や行っているサポートについて状況を確認すると、そこにはばらつきがあるのが現状である。すなわち、受講者の実践状況や課題をよく把握し「上司としてその状態をどう見ているか」まで詳しく回答する上司と、一言で回答を終える上司である。決して回答させることが目的ではないが、これはおおむね受講者の実践に対する関心度合いが表れているのではないかと考えられる。

そこで、上司や周囲が受講者の行動計画を理解する機会を設けるなどの仕掛けが有効であろう。研修後、職場に戻った受講者を一人にさせず、他者の理解・協力を得られる状況を作ることで実践促進をさらに支援することができると考える。

また、集合型研修の醍醐味として、研修の中で作られた受講者同士の刺激や信頼関係の醸成がある。これを利用し、研修後の実践状況を受講者同士で共有できる仕組みを準備するなどの方法も効果があるだろう。

(4)研修前から研修効果の向上に向けて企画する

研修効果を高めるために、研修自体の品質向上だけでなく研修後の施策の重要性を訴えてきたが、置き去りにされがちなのが研修前である。研修前の時点で、受講者が研修の目的やテーマを理解し、受講意欲が高い状態にあるかどうかは、研修そのものの学習効果に大きな影響力を持つ。しかし、実態は日々の業務に追われており、研修目的や内容の理解がほとんどないままに当日を迎えることも少なくない。

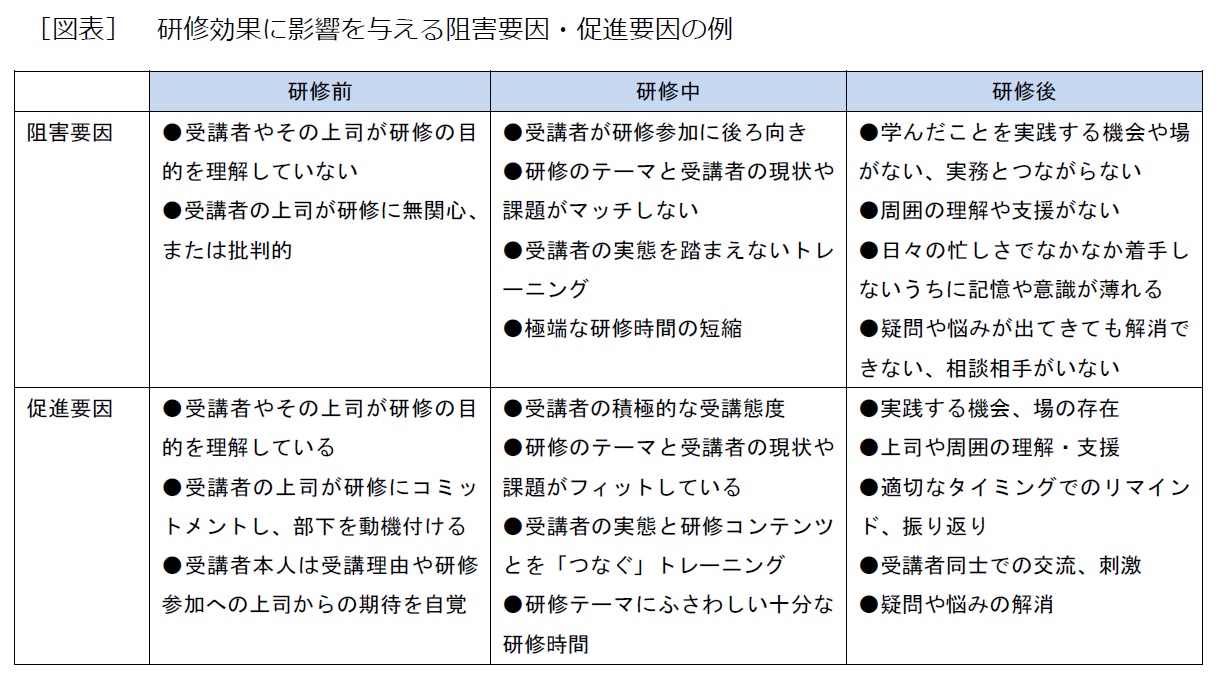

[図表]に、研修前、研修中、研修後のそれぞれの段階で研修効果に影響を与える阻害要因、促進要因をまとめてみた。

研修前から上記のような阻害/促進要因を見極め、上司や受講者に対して研修目的を理解してもらう機会を持つなど、手を打つことも大切だろう。

■まとめと今後に向けて

昨今、研修効果が以前にも増して厳しく問われるようになってきたことで、その主眼は研修効果の測定に加え、職場での実践の促進・支援へと移ってきた。企業各社はフォローアップ研修、受講者個人別のカウンセリングなど、さまざまな施策を検討・実施してきたが、一つ一つの施策には一定の効果が見られるものの、研修事務局への負担やコストも大きく、なかなか手が回らないことが課題となっている。

このような課題に対し、研修効果を高めるための具体的な方法論について研究を重ね、その解決策の一つとして、第2回で紹介したようなWEBを用いた実践支援の仕組みを構築し、一定の効果があることが分かってきた。

しかし、研修効果を高めるというテーマはまだまだ発展途上の分野であり、今後も引き続き研究を重ねることが必要と考えている。例えば、ここにSNSのような相互コミュニケーション機能を搭載した場合に、受講者同士や上司・職場まで巻き込んで活発な実践行動を起こすことができるのかどうか、その場合の効果はどれほどのものかなど、まだ研究・検証されていないテーマは数多くあるのが現状だ。

また、WEBを用いたこのような施策は手軽でコストも抑えられ、今後さらなる広がりを見せていくものと思われる。ただし、ここで大事にしたいことは、あくまで主体は対面コミュニケーションであるということである。集合型研修の場での受講者同士やトレーナーとのやりとり、職場に戻ってからの受講者と上司・周囲との率直な会話が重要であることは、これまでと何ら変わるものではない。あくまでこれらを補完、推進するものとして、WEBを効果的に活用していけるとよいだろう。

※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年11月に掲載したものです

山田 直人 やまだ なおひと

山田 直人 やまだ なおひと

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

サービス開発部 研究員

リクルートマネジメントソリューションズにて、ソリューションプランナー、商品システムの開発などを経て現職。

新人若手社員教育、中堅社員教育、マネジメント教育など幅広いテーマで企業社員向けのトレーニングプログラム開発に多数従事し、現在トランジション・デザイン・モデル開発プロジェクトリーダー。

人材育成学会論文発表「企業における役割転換の促進要因と転換内容に関する研究」。

現在、実践支援プロジェクトにて研修の効果・価値を高めるための施策の研究・開発も担当。

■リクルートマネジメントソリューションズ http://www.recruit-ms.co.jp/