激闘!ある人事部長の3カ月

山本 奈々 やまもと なな

デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 シニアコンサルタント

《前回のあらすじ》

ある日、社長から「人件費10億円削減」の勅命を下された人事部長X氏。非ライン管理職の処遇の見直しや地域限定社員制度などの施策により、10億円の人件費削減効果に見通しをつけ、各部門の増員を実施しない方針を社長に納得してもらうところまでたどり着いた。ほっと胸を撫(な)で下ろしたのもつかの間…中期経営計画の売上目標達成に向けて、次なる課題が到来か──!?

■売上達成に向けた大きな壁──乏しい人材の質

X氏は、急ぎ足で会議室から出て行くY部長に声を掛けた。

X氏「Y部長、営業チームの報告では、営業方法の見直しと新規領域の開拓を検討しているとのことですが、人の見込みはどのように考えているのでしょうか」

Y部長「そうですね、営業方法の見直しでは、戦略的なターゲティングや提案型営業、また、卸先企業のコンサルティングなども、営業の一環として行うことを考えています。これまでの“御用聞き営業”と違って、中小企業診断士のようなスキルが求められます。まさに、これから人事部に、中途採用の実施と、営業部門に対する社内の優秀な人材の配置をお願いにいくつもりでした」

Y部長の要望への反論を飲み込みながら、X氏は「検討します」と答えた。

確かに、Y部長の要望ももっともである。売上10%アップを実現するためには、今の陣容では心許ない。いや、それどころか、客観的に見て、目標の達成は困難といっていい。ネックとなるのは、やはり人材の質に乏しい点だろう。もともと営業には、思考力よりも、人当たりがよく、行動力のある人材を配置する傾向にあった。また、特に、営業として必要なトレーニングは現場任せにしており、体系的なものはほとんどなかったのである。

後日、コンサルタントとの定例ミーティングにて。

「何とか人を増やさずに、営業部門を強化できないだろうか」──X氏は、そう質問した。

「営業方法の見直しにおいて、営業ノウハウの見える化や営業プロセスの標準化、SFE(Sales Force Effectiveness:営業の生産性向上に向けた改革)の導入なども検討していきますので、その改革の中で、今の営業担当のパフォーマンス・生産性も、一定程度は向上すると思います。しかし、確かに今のままの営業体制では、10%の成長は難しいかも知れませんね。ご承知のとおり、最終的な成果は、営業社員一人ひとりの行動によるところが大きいですから」

コンサルタントの言葉に、X氏はがっくりと肩を落とした。

「ただ、2015年までには、あと5年あります。貴社において、営業は、これからのコアとなる機能です。まずは、営業担当として素養のある人材を選び、3年で一人前にするための重点的な育成投資をしましょう」──コンサルタントが次に述べた言葉は、非常に前向きなものだった。

■営業担当としてふさわしい人材とは

コンサルタントは、さらにこう続けた。

「これから営業担当として活躍できそうな人材がどこにいるのかを、一から調査することは現実的ではありません。一方で、何らかのロジックに基づいて、人材を抽出する必要があります。今回は、貴社の人事評価で活用している、コンピテンシー評価の結果を使いましょう。

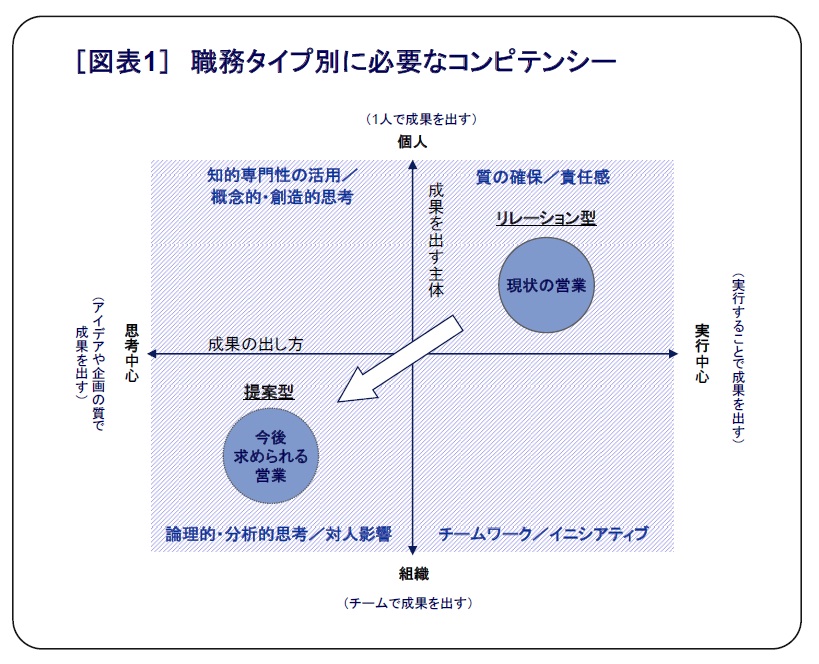

コンピテンシーモデルを[図表1]のように4軸に切ります。今回必要な人材は、特に左下の人材、つまり、『リレーション型』ではなく『提案型』(思考中心・組織中心)ですので、過去の人事評価から、左下のコンピテンシー評価が高い人材を候補者として選びましょう。

加えて、学習能力と顧客志向が高い人材を選ぶ必要があります。これまでの経験上、学習能力の高さは、ネットワーク構築力、情報収集力、成果志向のコンピテンシーに現れていると想定できますので、[図表1]左下のコンピテンシーに加えて、こうしたネットワーク構築力、情報収集力、成果志向、顧客志向のコンピテンシーの高い人材を上位に持ってきてください」

「なるほど…」とX氏は思った。これまでは、人事評価と昇給・昇格だけのためにコンピテンシーを活用していたが、このように使うこともできるのだ――と。

しかも、こうしてピックアップした人材の名前を見ていくと、現時点ではそれぞれ、あまり能力的なバランスが取れておらず、まだまだ未発達な面はあるものの、「確かにどこか、光るものを持っている」と、以前からどことなく感じていた人物が多い。まさに、ダイヤの原石だったのではないか!!

その反面、「当社で優秀とされているのは、全てのコンピテンシーが標準的で、調整力のある人材だったな…」とも、あらためて思った。

■「仕掛け」を組み合わせて、育成の短期化・高度化を図る

“ダイヤの原石”を見つけたX氏。人材を発掘したのはいいが、これから3年間で、彼らを一人前にしなくてはならない。これまでの営業スタイルでも、新入社員が一人前になるためには、5年は掛かっていた。それを3年間でどうやって、即戦力に育て上げたらいいのか――。原石の磨き方が次なる課題だ。

コンサルタントは次のように提案する。

「育成の短期化・高度化を進めていくためには、複合的な仕掛け作りが必要です。もちろん、提案型営業に必要なスキル獲得の研修、動機づけのための個別業績評価、目標管理(パフォーマンスマネジメント)は、同時に検討する必要があります。

しかしながら、今回は早急に、営業担当として求められる行動・仕事の仕方を体得してもらうことが大切です。そのために、細かな営業プロセスに沿ったスキル開発と、個別フィードバックの仕掛けを取り入れてはどうでしょうか」

コンサルタントは続けた。

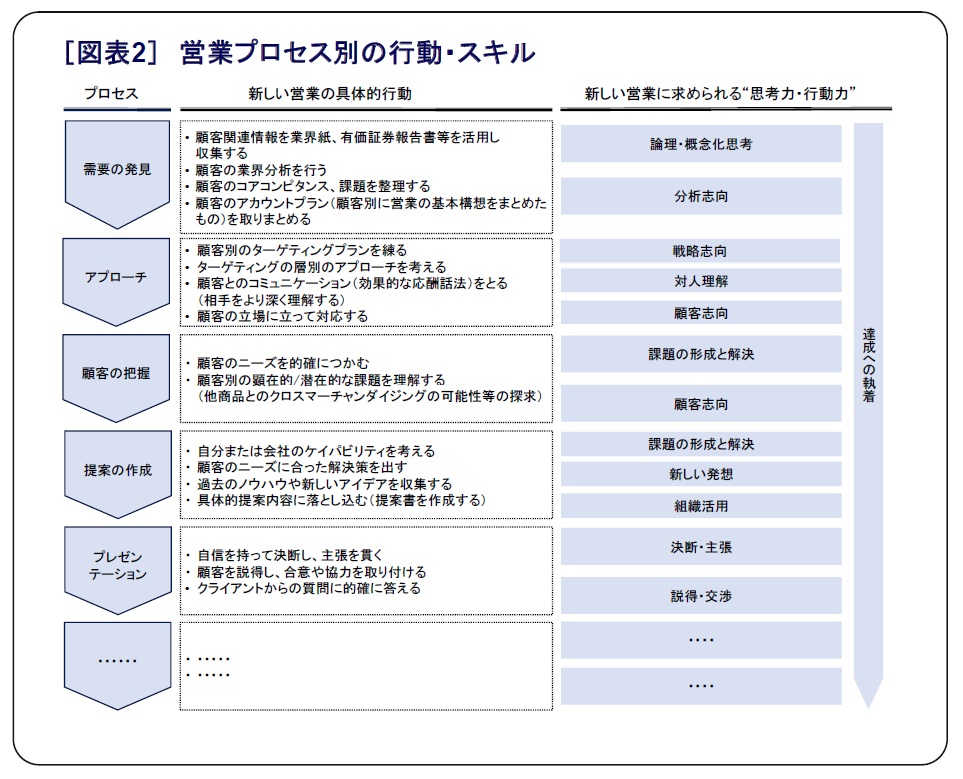

「『個別フィードバックの仕掛け』では、まず、営業プロセス活動に沿って、必要なスキルを体系的に整理するとともに、具体的な行動を定義することになります。そして、つまずいたところで、何ができていなかったかを、チェックシートに基づき振り返ってもらう──このフィードバックをきちんと回していく仕組みを作るのです。提案力が弱い人もいれば、そもそもの情報収集が苦手な人もいます。個人別の課題を把握できるようにし、『マス』ではなく、『マイクロ』マネジメントを徹底させていくのです」[図表2]

これまで、営業に関する研修やトレーニングは、一部人事部で実施していた。しかし、営業の具体的な活動に沿ったスキルの見える化や知識習得については、人事部の仕事としては捉えておらず、現場に任せていた。ここまで人事部でやる必要があるのだろうか──と、X氏は腑に落ちない顔をしていた。

「これからの人事部は、部門や事業のビジネスパートナーとして、現場と連携しながら、一緒に仕組み作りを行っていくことが必要です。特に、育成の場面においては、現場での行動変革やOJTの仕組み作りが大切です。人事部だけ、あるいは営業部門だけでは、真に期待する成果を望むことは難しいでしょう」──コンサルタントが、X氏の胸中を察するように補足した。

X氏は、早速Y部長のもとに出向き、営業候補となる人材リストを見せながら、育成方法についても相談した。

「なるほど、新しい営業プロセスと必要な知識・行動が“見える化”され、そのプロセス別のスキルアップ方法が示される──という、要するにSFEとラーニングのコラボレーションですね。なかなかよいアイデアだと思います。これならば、現在の当社の人材でも、十分にスキルを身に付けることができるかも知れません。早速一緒に検討しましょう。また、自分自身の弱い点が分かれば、刺激にもなりますね」

Y部長の前向きな発言は、X氏にとって、“これが自分の仕事である”と腹に落とすには十分だった。

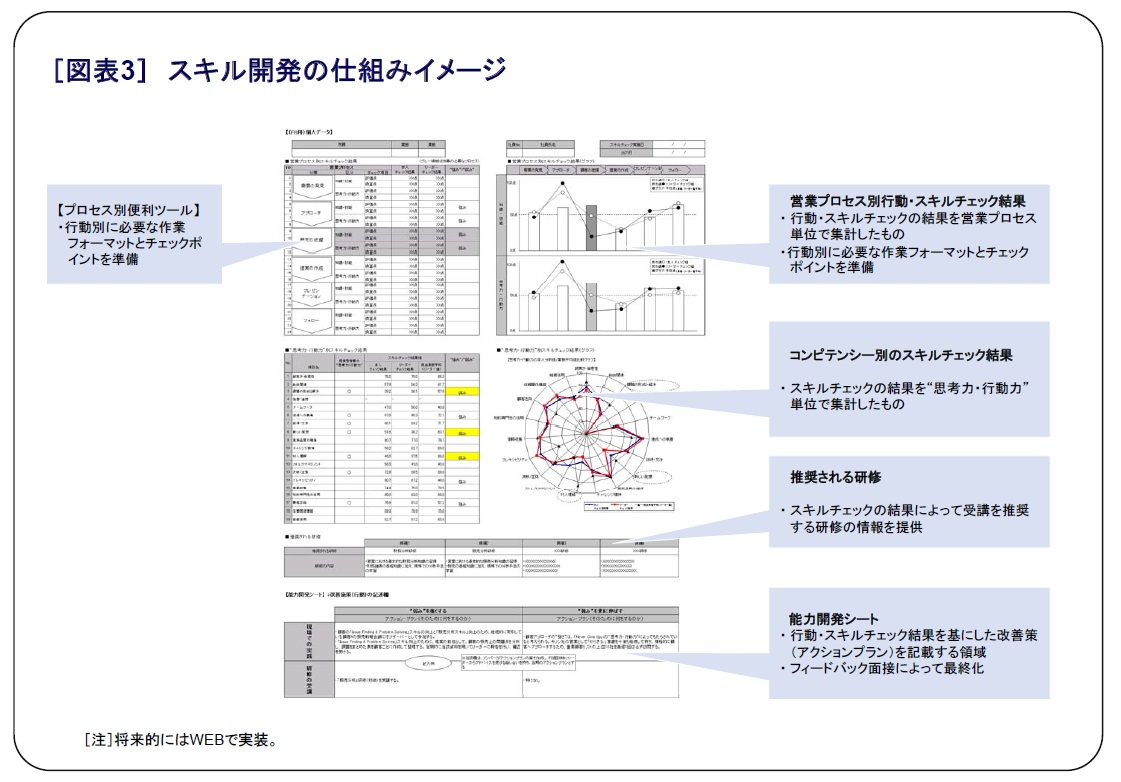

こうしてX氏は、コンサルタントと営業TF(タスクフォース)チームとともに、営業プロセスの見える化に沿ったスキル開発の仕組みを具体化していった[図表3]。

また、営業プロセスに沿った学習の仕組み作り、互いに教え合う場作り、ITを用いた学習など、さまざまな仕組みの検討も進めていった。そして、一つの支店でパイロット(試行テスト)を行ったところ、そこでは現場の課長や社員の反応も悪くなく、成功に向けた手ごたえを感じることができた。

一方、大きな課題として立ちはだかったのは、営業組織の上司たちである。彼らは、過去20年間、旧来型の営業スタイルがあるべき姿であり、一流の営業社員がとるべき姿だと信じ、仕事にまい進し、従来のビジネス環境においては成果を上げてきた。今回の改革は、彼らのこれまでの仕事・スタイルを否定してしまうことでもあった。

コンサルタントは、次のようにアドバイスした。

「上司にも武器を持たせましょう。これから、課長自らが率先垂範して、新しいスタイルに適応することは非常に難しいです。また、部下の成長を邪魔されても困ります。上司に対しては、部下の新しい営業スタイルについて、『自身ができなくとも、アドバイスならできる』という“武器”を持たせてあげることが重要です。

武器とは、アドバイス、フィードバックができる力のことです。要するに、自身では提案型営業ができなくとも、上司として適切なアドバイスができるようになれればいいのです。いわゆるコーチ役のプロに徹してもらうわけです。そのためのノウハウ・仕組み作りも整備しましょう」

こうして、営業組織の上司に対する意識改革、コーチングスキルやアドバイスの研修、仕組み作りの検討も始めていった。

■プランの実行に向けて

そして、第2回中間報告。営業力強化に向けた仕組み・施策とともに、人材の配置計画案と次回の人事異動案の報告が滞りなく終了した。

X氏は、「後は、これまで脳みそに汗をかきながら作ってきたプランの実行あるのみだ!」と、ほっとするとともに、これからが真の改革であろうと心の中で思い、次のスタートラインに立った気分を味わっていた。

(つづく)

※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年10~11月に掲載したものです