デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 シニアコンサルタント

《はじめに──筆者より》

当社で開催している要員・人件費計画策定に関する勉強会の参加者に協力いただいたアンケートの結果を見てみると、「要員・人件費の計画を毎年策定している」と回答した企業は39%(210社中81社)、そして、「要員・人件費のKPI[注]目標値が明確になっているか」という質問では、「明確になっている」とする回答は、なんと6社、わずか3%でした。

[注]KPI(Key Performance Indicator):目標の達成度合いを確認するための先行指標

アンケートの結果から、「そもそも要員・人件費に関する計画が策定されていない」「計画があったとしても、具体的な目標に落とせていない・その進捗を管理できる仕組みが存在していない」という現状が浮かび上がっています。

勉強会の参加者からも、「要員・人件費の計画を作らなければならないことは分かっているが、何をすればいいのか分からない」「どういう基準に基づいて検討すればいいのか分からない」という意見が多く聞かれます。

そこで、この連載では、4回にわたり、実際に要員・人件費計画を策定しなければならない状況に直面した、ある中堅物流会社の人事部長を主人公に、実際に計画を策定する際の考え方や悩みのポイントなどをお伝えできればと思います。

※本記事は、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年10~11月に掲載したものです

■社長の勅命──計画の達成と、人件費の抑制と

A社は、社員数1800人、売上規模は2200億円に上る中堅の物流会社である。同社人事部長X氏は、ここ数日、深い悩みを抱えていた。

同社は、ここ数年、売上・利益ともに伸び悩んでおり、今年度はまだ持ちこたえられそうではあるものの、「来年度には、ついに赤字転落か…」という空気が、社内に蔓延(まんえん)していた。

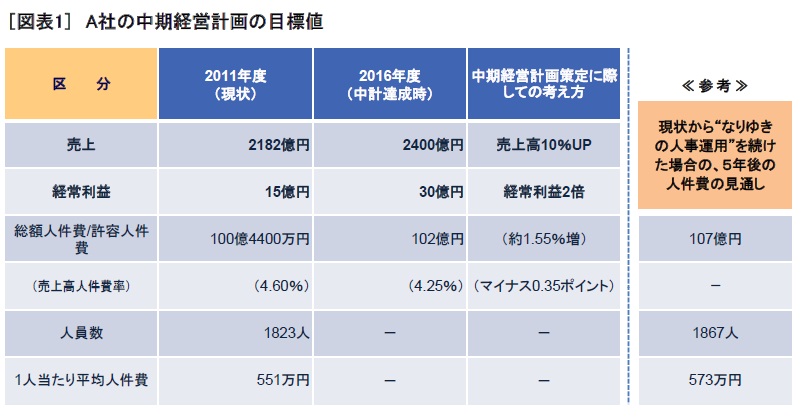

そんな中、今後5年の計画である中期経営計画の策定に際して、社長以下経営陣は、この状況を打破し、黒字確保、業績回復、そして増収増益を目指すという「攻め」の計画を策定したのである[図表1]。

特に社長は、計画策定時から、ことあるごとに社員に檄(げき)を飛ばし、今回の中計が、いかに会社にとって重要なものであるか、そして、自分がいかにこの計画策定に向けて強い思いを抱いているかを熱く語っていた。しかし、現場を取り仕切る部長クラスの間では、各部門に与えられた「攻め」の業績目標を抱え、「一体どうすればこの目標を達成できるのか…」と途方に暮れている者も多く、経営陣とその下の社員との間に、目に見えない溝ができているのが実態であった。

人事部長であるX氏も、その一人であった。

社長から人事部に与えられた目標は、「売上高人件費率の0.35ポイント抑制」。利益拡大を目指すのであれば、当然の目標である。この目標は、「売上高10%増に対して、人件費の増加を約1.55%に抑える」という計画であり、この目標の達成のみについていえば、採用抑制や賞与カットなどの施策により可能だろうと、X氏は考えていた。しかし、増収増益を目指す計画の結果、すでに各部門長からは、「今の要員では計画の達成は難しいので、増員してほしい」という要望が聞こえ始めていたのである。

一方では人件費の抑制を求められ、一方では増員を求められる。

同氏は、経営陣と現場との間で板ばさみになりながら、この矛盾した状況をどうすれば打破できるのか、1人悩み続けていた。

■何を達成するのか

各部長がそれぞれの悩みを抱えながら、中期経営計画の実現に向けて、幾つかのタスクフォース(以下、「TF」とする)を組織することになった。

営業領域では、営業統括役員をトップに据えたTFが、コスト削減に向けては、物流センターや事務センターの設立による業務効率化を目指すTFが立ち上げられ、人事領域では、X氏をトップに、「人事改革チーム」が発足することになった。

そして、社長の大号令の下、外部コンサルタントを交えて、まずは3カ月をメドに、各TFで検討を進めることになったのである。

外部コンサルタントを交えて開催された、TF「人事改革チーム」のキックオフミーティング。

社内で試算した結果、現状の総額人件費は、中期経営計画の策定時に見込んだ、PL(Profit and Loss statement:損益計算書)上の人件費よりも少なかったことから、X氏は、総額人件費が微増で収まれば、人件費率の目標値達成は可能であると考えていた。同氏の悩みは、「総額人件費を微増で抑えるために、各部門からの増員要求をいかに抑えるか」という点であった。

しかし、コンサルタントの意見は違った。そもそも、現状の総額人件費と比較していることが間違いである、というのだ。

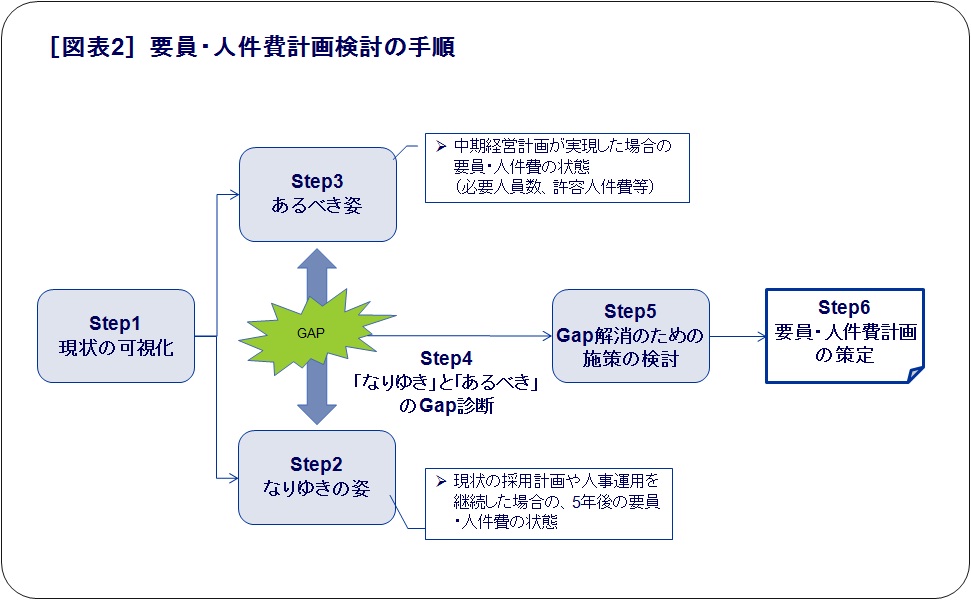

コンサルタントの示す検討の手順はこうである[図表2]。

まず、現状の採用計画や人事制度の運用をそのまま続けた場合、5年後に要員・人件費がどのような状態となるかを明らかにする(なりゆきの姿)。それとは別に、中期経営計画が実現した際の、あるべき姿を明らかにする。そして、その「なりゆき」と「あるべき」のギャップをどのように埋めるかを検討するべきである──というのだ。

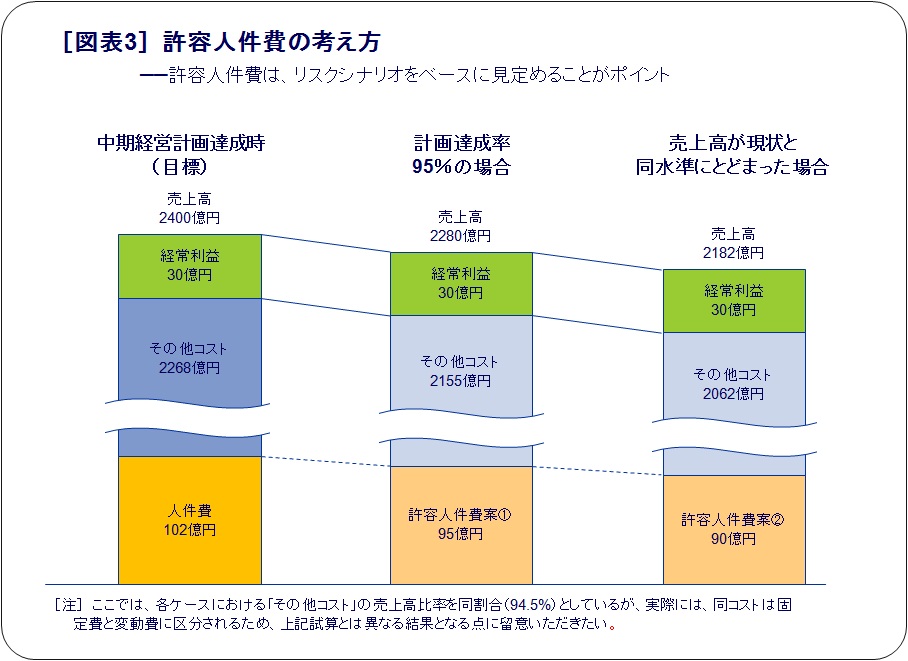

しかも、中期経営計画の目標値は、「攻め」の数値であるがゆえに、特に売上目標については、十分な根拠をもって設定された数値ではない、しかし、会社として確保すべき利益目標は、必ず達成しなければならない。とすれば、たとえ売上目標が達成できなかった場合でも、会社として最低限確保したい利益を死守できるよう、人件費を含むコスト計画を検討する必要がある[図表3]──コンサルタントは、そう提言した。

なるほど、確かにそうだ。X氏はコンサルタントの意見を取り入れ、まずは「なりゆきの要員・人件費」を明らかにするため、将来シミュレーションを実施し、それと同時に、中期経営計画をベースとした、将来の売上・利益およびコスト計画について、複数のシナリオを描き、本当に埋めるべきギャップの特定に取り掛かった。

そして、数週間後…。X氏は、驚愕(きょうがく)の事実に直面することになる。

なんと、5年後の総額人件費を許容人件費の枠内に収めるためには、想定している「なりゆき」の総額人件費から、10億円の削減が必要だというのだ。

「なぜ!? そんなはずはない…」

うろたえる同氏に、コンサルタントは、次々と将来シミュレーションの分析結果を提示する。

「まず、売上・利益のリスクシナリオを踏まえた場合、許容人件費は、現状の計画値よりも5億円少ない97億円となります。加えて、貴社は、社員の平均年齢が34.7歳と、とても若い。そのため、今までは1人当たりの人件費が低めに抑えられていました。しかし、今後は、この年齢がどんどんと上昇することになります。こちらの年齢別要員構成のグラフを見てください。ちょうど30代前半のところが山になっていますよね。5年後には、この層が年をとる。そして、今の昇格率をそのまま運用した場合、全員が上位等級へどんどんと昇格していくことになります。その結果、たとえ採用人数を抑制したとしても、1人当たり人件費が上昇することにより、総額人件費が大幅に増えることになるのです…」

結局、利益目標を達成するためには、現状の人事運用を継続した場合、抱えられる人数として、なりゆきのシミュレーション時に想定していた人数(1867人)より約180人(現状との比較では130人)も少ないことが明らかとなった。

「無理だ…」

X氏は、その結果を見て、さらに頭を抱えた。

(つづく)

山本 奈々 やまもと なな

山本 奈々 やまもと なな デロイト トーマツ コンサルティング株式会社 シニアコンサルタント

要員・人件費計画の立案、中期経営計画の見直しに伴う要員・人件費のリストラクチャリング、役員報酬制度の設計(会社法対応・ストックオプションの設計含む)、人事戦略・制度設計、グループ人事制度構築等の組織・人事関連のコンサルティングに幅広く従事。