「Works Wayを軸にした評価」

小島豪洋 こじま たけひろ

ビジネス・サポート・インフラグループ ゼネラルマネジャー

1985年立教大学卒業。大手保険会社を経て、89年、現在の日本ヒューレット・パッカードに入社。2000年にワークスアプリケーションズに転進、「問題解決能力発掘インターンシップ」をはじめとする同社の革新的な人事制度の構築・運用に携わる。現在は、人事・総務の両部門を担当。企業規模の急拡大に対して、人事・総務分野からいかに貢献できるかに腐心している日々。

【ワークスアプリケーションズの概要】

1996年設立。人事給与分野の大手企業向けERP(業務統合システム)パッケージソフト「COMPANY」の開発・販売・サポートを行い、同ソフトは9年連続市場シェア1位を占める。また、2005年から本格的販売を開始したCOMPANY会計シリーズもシェア2位を獲得するなど、躍進を続けている。

URL=http://www.worksap.co.jp/

本 社 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル19F

資 本 金 約36億2650万円

従業員数 単体2087人、連結2705人

<2012年4月1日現在>

※本インタビューは、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年7月に掲載したものです。

聞き手、文:溝上憲文 写真:

※前編よりつづく(前編「自ら考える人材を採用する」はこちらから)

■実績ではなく、“行動”を多面的に評価

――人事評価制度も他社にないユニークな仕組みです。MBO(目標管理制度)を導入しながら、達成度を評価・給与に反映しない。Works Wayに沿った言動を行っているかどうかというプロセスを評価する仕組みですね。

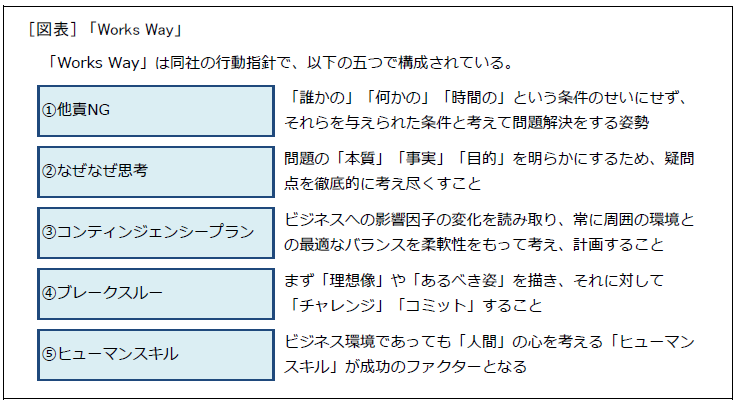

一般社員もマネジャー層も、Works Way[図表]を軸に同じように評価します。実績を評価することはありません。MBOは経営主導で導入したのですが、目標設定自体は重要だと思っています。ただし、あくまでもマネジメントのツールとして使うということであり、必ずしもそれを使って直接評価してほしいという形にしていませんし、報酬に結び付けてはいません。

具体的には多面評価を軸に、同じクラスの社員同士の評価と上司からの評価との組み合わせで行います。多面評価といっても、マネジャーやゼネラルマネジャー(GM)は下位クラス評価をしますが、下から上は見えづらいので、下位クラスが上位クラスを評価することはありません。

――下から上の評価がないとはいえ、多面評価を処遇の評価に使うというのも大胆ですね。

一般的に、多面評価を人事査定に使うのは難しいと言われていますし、私も入社時は半信半疑でした。当社が、自分で問題を解決したいと思っているストイックな社員が集まっている風土で、元々フラットな組織体制だったからこそ、成り立っている制度だと思います。当社で多面評価が機能しているからといって、他社がまねしてうまくいくかといえば、必ずしもそうはいかないでしょう。

■定性評価か定量評価か

――しかし、世の中の風潮は、定性評価からできるだけ定量評価にしようという傾向にあります。多面評価に加えて、定性評価のみで給与が決定することについて社員の納得が得られるのかという疑問も残ります。

――しかし、世の中の風潮は、定性評価からできるだけ定量評価にしようという傾向にあります。多面評価に加えて、定性評価のみで給与が決定することについて社員の納得が得られるのかという疑問も残ります。

評価基準自体が文化として染み付いているWorks Wayですから、評価のときに慌てて「Works Wayってなんだろう?」と考える必要はないのです。

Works Wayの言葉自体も、経営者の考え方でなるべくエッジの効いた表現になっています。一般的な評価項目のような解釈が難しい抽象的な表現ではなく、絶えず社員の意識に上る言葉になるように工夫しています。

例えば会議でも、「君の今の発言は『他責』じゃないのか」とか「もうちょっと『なぜなぜ』しよう」とか。しかも項目が多いわけではなく、複雑でもありません。日常的にやりとりする中で感じている部分がありますから、評価もやりやすいのです。

もちろん全員が満足する評価制度はないと思いますが、当社の評価制度には満足している社員が多いと思います。例えば当社は、Great Place to Work(R) Institute Japanによる2010年の「働きがいのある会社」ランキングでベスト1に選ばれましたが(編注:2011年、2012年は2年連続で第2位にランク)、その際にも「公正な評価をされている」と感じる社員の割合が非常に高いという結果が出ています。個々のレベルではいろいろ思うことはあるにしても、総論的には満足度も高いととらえています。

――多面評価や定性評価が御社にはフィットし、他社ではMBOを軸に定量評価でなければ納得が得られないということになると、評価制度とはいったい何だ、という根本的な疑問が浮かびます。

企業のステージによると思います。

当社はまだまだ成長過程にありますから、目標を設定しても1年の間に目標がしょっちゅう変わります。ただし、目標を設定することは重要であり、達成するためにいろんなことを考えて実践することも大切です。ですから、MBOはあくまでマネジメントのツールとして使えばいいのです。

我々としては、達成した、しないで評価するくらいであれば、その目標を達成するためにどのように考え、どういうプロセスを踏んだのかに焦点を当てて評価したほうが、当社の現在の企業ステージに合っているのではないかということです。そうでないと、目標にこだわるあまり、達成できる目標しか目指さずに、全体がシュリンクしてしまうということになるのではないかと考えています。

――人事・賃金制度は、10年持てばよいほうだといわれます。すでに10年は経過しているわけですが、未来永劫(えいごう)この仕組みは続くとお考えですか?

基本的には、企業理念を実現するためのWorks Wayのような行動理念をそう簡単に変えるべきではないと思っています。むしろ、どうやったら継続的にそれを実現できるのかを考えることが第一義的な課題だと思っています。その方法論として、時代の要請に基づいてちょっとした見直しは必要だと思いますが、そんなにころころ内容を変えるべきではないでしょう。

例えば、当社がビジネス的にも成熟期に入ったとすれば、MBO的な要素をもう少し評価に加えることも、もしかしたらあり得るかもしれません。しかし、現段階ではしばらくはこの制度を実践していくことになると思います。

■マネジメントをやりたくないなら、やらなくていい

――今後のビジネス戦略として、海外市場も意識されています。グローバルなビジネスを担う社員の確保と育成も重要になりますね。

はい。日本のIT分野は高コスト構造になっています。その意味では、当社が活躍できるマーケットはまだまだあると思っています。また、国内での市場開拓と並行して、当面は日本の大手企業の海外進出の支援というミッションもあります。

――企業規模が拡大し、海外を含めて飛躍的な成長を目指していくとすれば、より専門的なプロフェッショナルの育成や経営を担う経営人材の育成も重要になります。 基本的には、両方が必要だと思っています。全員がトップマネジメントを目指すべきだとは思いませんし、本人の志向や強みと弱みもあります。もちろん、社員は両方をねらうこともできます。我々としては、本人がいずれかの道で会社に貢献したいと思う、または貢献できるような環境を構築していくことが重要だと思っています。

基本的には、両方が必要だと思っています。全員がトップマネジメントを目指すべきだとは思いませんし、本人の志向や強みと弱みもあります。もちろん、社員は両方をねらうこともできます。我々としては、本人がいずれかの道で会社に貢献したいと思う、または貢献できるような環境を構築していくことが重要だと思っています。

また、経営者の育成においては、今、次世代の経営者を発掘していくことも重要視しています。発掘するといっても、ビジネス・実務面において頭角を現した人の中から選んでいくことになろうかと思います。

GMは年代層もさまざまです。最近では、新卒入社組の中から、マネジャーの中でもGMに近いシニアマネジャーが出ています。中途採用では入社3~4年後の30代前半のGMもいます。GMぐらいになると、経営者とツーウェイのコミュニケーションをとりますので、経営者からいろいろなサジェスチョンを受けたり、時には厳しい叱責(しっせき)を受けるという関係を通じて、次世代の経営人材を育成していくことになるでしょう。

――逆に、プロフェッショナルを目指したいという人が多く、経営のプロを目指したいという人が少ないという悩みはないですか?

当社の場合、マネジャーをやりたくないという人は少ないですね。

当社の評価制度は多面評価なので、自分が仕事上かかわっている人が各人の評価をしています。したがって、自分が周囲から認められているということが分かりますので、その延長線上でマネジャーになるのにあまり抵抗がないということはいえます。

ただし、本当にマネジメントをやりたくないのであれば、別にやらなくてもいいのです。その場合は、マネジャーと同格のエキスパートという資格があり、そこで高い専門性を発揮してもらえればいい。両方の道に意欲的にチャレンジできる環境を、今後とも整備していきたいと思っています。

――ありがとうございました。

溝上憲文(みぞうえ・のりふみ) ジャーナリスト

溝上憲文(みぞうえ・のりふみ) ジャーナリスト

1958年鹿児島県生まれ。明治大学卒業。経済誌記者などを経て独立。経営、ビジネス、人事、賃金、年金問題を中心テーマとして活躍中。著書に『隣りの成果主義』(光文社)、『超・学歴社会』(同)、『団塊難民』(廣済堂出版)、『「いらない社員」はこう決まる』(光文社)などがある。

[編注)第3777号(10.7.9)「“自ら考え、学ぶ組織”をいかに作るか」で、同社の取り組みを紹介しています。