ビジネスの不確実性が増す今日、事業の新たな成長を目指すために、変化の激しい経営環境を見通した戦略の構築が企業にとって急務となっています。そして、その成否を握る経営資源の拡大と最大活用を考えるうえで、最も大きなファクターとなるのは、事業を支える人材の育成と活用です。

これからのビジネスを見据えて、各社ではどのような人材戦略を描いているのか。今回からスタートする『トップリーダーが語る人材戦略』では、注目企業の経営層や人事部門のキーパーソンにご登場いただき、人材の採用から育成・活用にわたる自社の考え方・理念や課題、今後に向けた戦略を語っていただきます。

第1回は、求める人材像を明確に打ち出し、ユニークな採用戦略・施策を展開している株式会社ワークスアプリケーションズの小島豪洋ゼネラルマネージャーにお話をうかがいました。

「自ら考える人材を採用する」

小島豪洋 こじま たけひろ

ビジネス・サポート・インフラグループ ゼネラルマネジャー

1985年立教大学卒業。大手保険会社を経て、89年、現在の日本ヒューレット・パッカードに入社。2000年にワークスアプリケーションズに転進、「問題解決能力発掘インターンシップ」をはじめとする同社の革新的な人事制度の構築・運用に携わる。現在は、人事・総務の両部門を担当。企業規模の急拡大に対して、人事・総務分野からいかに貢献できるかに腐心している日々。

【ワークスアプリケーションズの概要】

1996年設立。人事給与分野の大手企業向けERP(業務統合システム)パッケージソフト「COMPANY」の開発・販売・サポートを行い、同ソフトは9年連続市場シェア1位を占める。また、2005年から本格的販売を開始したCOMPANY会計シリーズもシェア2位を獲得するなど、躍進を続けている。

URL=http://www.worksap.co.jp/

本 社 東京都港区赤坂1-12-32アーク森ビル19F

資 本 金 約36億2650万円

従業員数 単体2078人、連結2705人

<2012年4月1日現在>

※本インタビューは、人事専門資料誌「労政時報」の購読者限定サイト『WEB労政時報』にて2011年7月に掲載したものです。

聞き手、文:溝上憲文 写真:

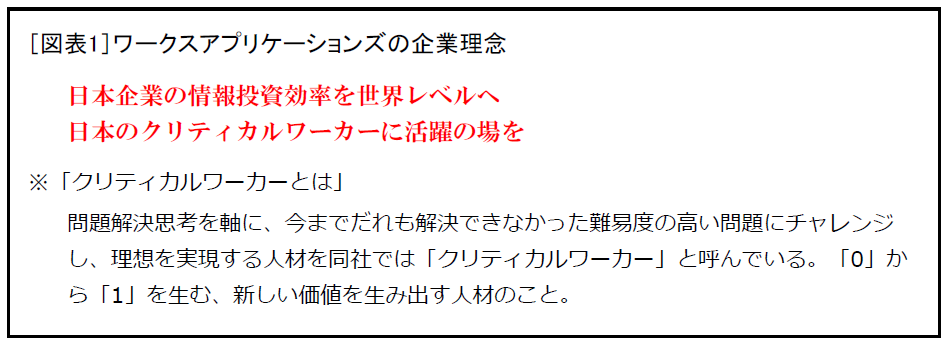

■「クリティカルワーカー」に活躍の場を

――「日本のクリティカルワーカーに活躍の場を」と企業理念[図表1]に謳(うた)っています。既成概念にとらわれず、自ら考え、問題解決を図るという人材像を明確に打ち出し、しかも企業理念に据える企業は珍しいと思いますが、その背景には何があるのでしょうか?

当社は、1996年に現在のCEO、COO、CTOの3人の代表者が設立した会社です。その際に、「ビジネスを成長させていくうえで何がボトルネックになるのか、それは間違いなく優秀な人材の獲得だろう」と考えたのです。

欧米のソフトウエアのビジネスモデルは、開発したパッケージ商品を顧客に販売するのが中心なのに対し、日本は、顧客のニーズや顧客の考えるシステムをゼロから開発するという受注型のビジネスという大きな違いがあります。我々のビジネスは顧客の発想や実情を超えて、あらゆる局面を想定し、個別の機能を包含したパッケージを一つの製品として売るものです。

つまり、社員は顧客に言われて作るのではなく、自分であらゆることを想定し、ゼロベースで新しいものを生み出していかなければいけない。また、そうしなければ我々のビジネスは成り立ちません。そのためにもクリティカルワーカーが必要であり、人材を確保するための採用戦略がきわめて重要であると考えています。

■インターンシップで“入社パス”を発行

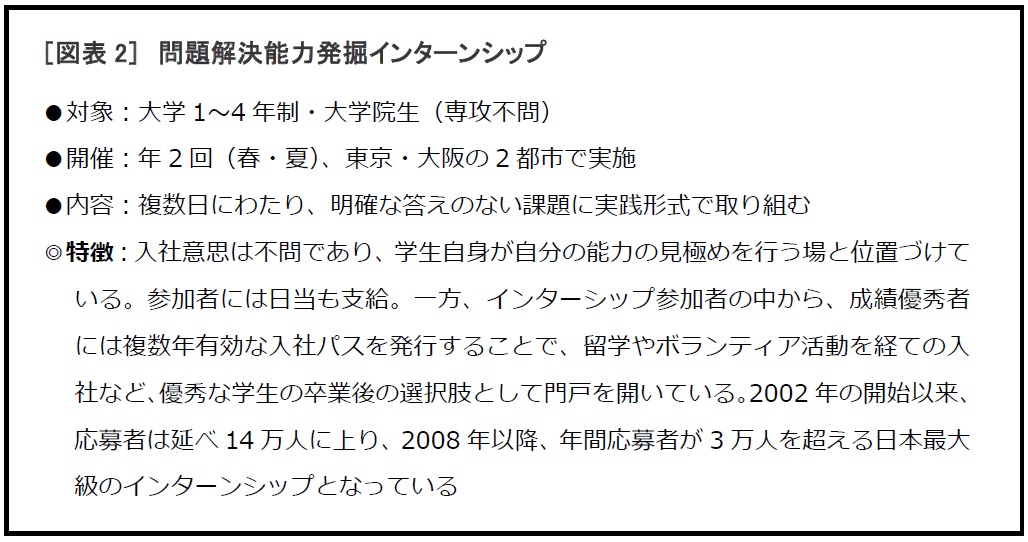

――採用戦略も他社にはないユニークなものです。長期のインターンシップを実施し、参加者を個別に評価する[図表2]。なぜ、こんなことをやろうと考えたのですか?

設立当初は業界の経験者採用主体でやっていたのですが、期待通りの人材が採用できないという背景事情がありました。

当時、経営者が、欲しい人材とは何かを考えたときに、ITのスキルや経験ではなく、自分で問題を発見し、問題を解決できる能力のある人、つまり“地頭”がよい人が必要なのだと確信したのです。

そうであれば、業界経験のある中途採用にこだわる必要もない。とはいっても、いきなり新卒を採用するには当時は知名度も低いから難しいだろうということで、新卒と経験者の中間である第二新卒の業界未経験の人をターゲットにしようと考えました。

99年に、「プロフェッショナル養成特待生」というネーミングの採用活動を始めました。29歳までのIT業界未経験者を対象に募集し、6カ月間の研修期間中にさまざまな課題を与え、最終的に一定のレベルに達した人を本採用するというものです。また、研修期間中の成績に基づいて報酬額が決定される制度にしました。この制度によって採用した人材が、今では当社の中核であるマネジャー、ゼネラルマネジャーになって活躍しています。

――これが新卒などのインターンシップ採用の原型になるわけですね。 きっかけは、第二新卒入社組の社員から、「学生時代同じような経験ができれば、自分の能力が活かせる環境を就職活動で選ぶことが出来たと思う。そういう経験ができないか」という声が経営者に届いたことです。人材確保を劇的に増やす、学生対象のインターンシップへと踏み切りました。

きっかけは、第二新卒入社組の社員から、「学生時代同じような経験ができれば、自分の能力が活かせる環境を就職活動で選ぶことが出来たと思う。そういう経験ができないか」という声が経営者に届いたことです。人材確保を劇的に増やす、学生対象のインターンシップへと踏み切りました。

ねらいは、知名度が低い当社に優秀な人材をまずは振り向かせること。それともう一つ、筆記試験と面接だけの短期間の選考では、能力は簡単に分かりません。第二新卒と同様に研修選抜期間を置くことで、双方が納得する形で能力の見極めをしたいというものでした。しかし、さすがに学生を6カ月間拘束するのは難しいので、4週間の「問題解決能力発掘インターンシップ」に濃縮したのが始まりです。

――スタート当初の反響はどうでしたか?

あくまで、「本人が自らチャレンジし、自分の能力を見極める手段である」というのが趣旨です。終了後、インターンシップ中におけるプロセス達成度を評価し、一定のレベルに達していればパスを発行し、いつでも当社に入社できる権利を付与します。また、インターンシップ期間中は、チャレンジ料として日当も支給します。多くの学生に参加してもらい、お互いが競い合い、能力を見極め、結果として優秀な学生にうちに入りたいと言ってもらえれば、それにこしたことはない――という位置付けです。

開始当初は7月から8月に掛けて実施したのですが、この時期ですと、ほとんどの学生がすでに内定をもらっています。どうなるのかなと思っていたら、翌年4月に19人が入社しました。第一歩としてはまずまずの成果といっていいでしょう。

その後、インターンシップ参加希望者が大幅に増えていきます。当然、実務担当者としては、場所の確保もあり、定員を絞り込みたいところですが、経営者は「能力のある人材を逃すことになるので、定員は設けない」という方針でおりましたので、しばらくの間は参加基準達成者全員に参加いただく形でインターンシップを実施し、能力の見極めをしておりました。

とはいえ参加希望者が劇的に増え、さすがに年間数万人の応募者に対応するには限界が出てきました。そこで今では事前にセミナーを開催し、筆記試験とディスカッションによる選抜を行い、年間1000人程度に絞り込んでインターンシップを行っています。

■インターンシップの費用対効果は?

――それにしても、参加者に日当も支給するわけですが、募集、運営、会場費などを含めると数億円になるのでは?

ええ。当然費用は掛かると思います。

――元が取れているというか、費用対効果はありますか? 結果としては取れていると思います。

結果としては取れていると思います。

例えば、新卒でそのまま入社しなくても、パスを出しているので、他社に就職したり、留学しても期間内であれば入社できます。仮に人材紹介会社を通じて同じ年代の人を採用すれば年収の3割程度のコストが掛かりますし、選考の工数もバカになりません。しかし、パスを使って当社に転職してくる人にはその費用は掛かりません。

また、入社パス取得の有無は別にしても、参加者の多くは、インターシップに対して高評価を持ってくださっています。その人たちの多くは大手企業に就職していますので、当社の製品に触れる機会があり、ポジティブに評価してくれるのではないかと思っています。

採用の直接経費として考えると、見合うのか見合わないのかと問われるかもしれませんが、効果は必ずしもそれだけではないだろうと考えています。

■チャレンジできるフィールドを提供

――入社後の育成も大事です。一人前に育成するためにどのようなことをやっているのですか?

「教え込むことが教育ではなく、最も重要なのは、チャレンジできるフィールドを提供することだ」というのが、CEOの基本的考え方です。

そうはいっても、新卒入社の社員も多くなってきている為、一定の知識や技術の修得の機会も提供しています。分野ごとに、実務を兼務する教育担当者が中心となってプログラムを作っています。ただし、学ぶ主体は本人であり、最低限のアドバイス程度はしますが、手取り足取り教えることは一切ありません。

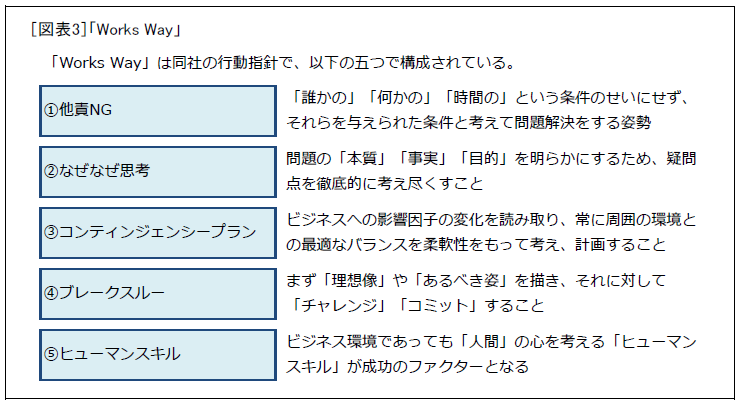

もっと重要なのは、経営の基本的考え方や行動指針である「Works Way」[図表3]を理解してもらうことだと思います。今でも経営者自身がスピーカーとなり、新入社員研修などで訴えています。

溝上憲文(みぞうえ・のりふみ) ジャーナリスト

溝上憲文(みぞうえ・のりふみ) ジャーナリスト

1958年鹿児島県生まれ。明治大学卒業。経済誌記者などを経て独立。経営、ビジネス、人事、賃金、年金問題を中心テーマとして活躍中。著書に『隣りの成果主義』(光文社)、『超・学歴社会』(同)、『団塊難民』(廣済堂出版)、『「いらない社員」はこう決まる』(光文社)などがある。