公開日 2012.02.27 深瀬勝範(社会保険労務士、人事コンサルタント)

フラット型組織(ふらっとがたそしき)

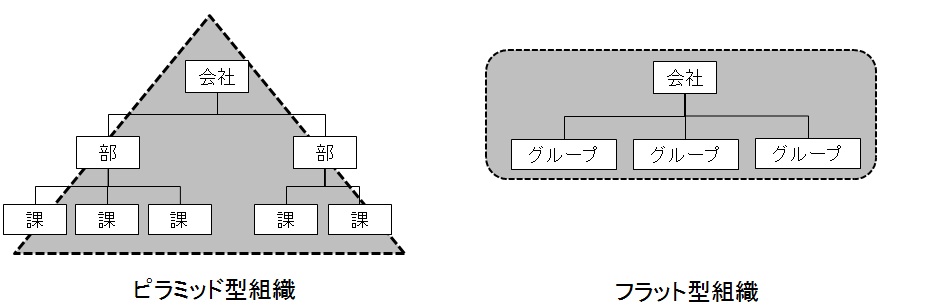

企業の組織は、一般的に、部、課、係などの複数の階層によって成り立っているが、この階層が少ない「平らな」組織のこと。例えば、「部、課」という2階層を「グループ」という1階層に集約することをいう。

1990年代以降、社員の高齢化に伴い管理職の人数が増加していたこと、ITの進歩によりスムーズな情報伝達が可能になったことなどを背景として、多くの日本企業においてフラット型組織への移行が実施された。

ピラミッド型(多くの階層によって構成される組織)と比較すると、フラット型組織には、次の長所があるものと捉えられる。

(1)上層部から現場までの階層が少ないため、指示命令のトップダウン、情報のボトムアップのスピードが速く、迅速かつ的確な意思決定が可能になる。

(2)意思決定に関わる人数が少ないため、組織管理における責任と権限の所在が明確になる。

(3)管理職の数が少人数で済むために、人件費を低く抑えることができる。

一方、フラット型組織への移行や運用に関しては、次のような問題に注意する必要がある。

(1)組織のフラット化(ポストの減少)に伴い、役職を解任される社員のモチベーション低下を招く可能性がある

(2)組織階層が減ることにより昇格(昇進)機会が従来より減るため、ミドル層以下の社員のモチベーション低下を招く可能性がある

(3)一人の管理職の責任範囲が広がりすぎてマネジメントに支障をきたす

(4)中間階層の役位(係長など)が廃止されることにより、部下・後輩の管理・育成を担う機会が減り、ミドルマネジャーが育ちづらくなる