ソフィアコンサルティング株式会社

代表取締役社長

◆第1回:「副業・兼業」に秘められた人事戦略のカギ

◆第2回:裁量労働制を巡る真の課題と可能性

◆第3回:過重労働規制の裏側にある示唆

◆第4回:解雇規制緩和論の脆弱性を克服するカギ

◆第5回:プロジェクト思考で進める間接部門の「働き方改革」

◆第6回:あらためて浮上する人材育成の価値

1.ビジネスモデル変革としての「働き方改革」戦略――解説寄稿より

『労政時報』第3952号(18.6.8)の特集解説において、ビジネスモデル変革とリンクした形での「働き方改革」戦略について筆者としての提言をまとめた。

このWEB連載では、これまで主に労務管理面における「働き方改革」に焦点を当て、関連する諸制度や法改正の背景にある本質的ポイントを整理してきた。それに対して特集解説では、働き方とその変化の要因がどこにあるのかを掘り下げながら、「働き方改革」のターゲットとなる「働き方」そのものを問い直している。その上に立って、「働き方」を変える(もしくは、"変わる")ということを、企業戦略として現実的にどう構想していくべきか企業事例を交えながら提示した。その骨子は、下記のとおりである。

①「働き方」の本質的意味

「働き方」を決める最大の要因は収益創出の仕組みとしてのビジネスモデルにあり、それに規定される職務プロセスの特徴にある。

②「働き方」へのマネジメントの役割

マネジメントの役割として、「業務上の問題除去・防止」と「ビジネスモデル(戦略)の拡充」は不可分の関係にある。ビジネスモデルの変化から生じる新たな職務プロセスと、そこで必要なスキルセットを受け止める仕組みとマネジメントの整備が、「働き方改革」の基本的な在り方である。

③ナレッジワークにおける「働き方改革」をどう進めるか?

新たな「働き方」として、統合的な業務構成を伴うナレッジワークやソリューション型ビジネスが広がりを見せる中、チームワークの再構築と高度なナレッジの共有・継承が新たな組織課題となる。そこでは、「働き方改革」を組織面から支えるチームビルディングの取り組みが重要性を増す。

④チームビルディングの具体的な進め方

本音の対話は、論理的議論以上にチームとしての思考と問題共有化を促す。それによってメンバーの行動を変え、チーム力を強化する方法が、組織学習を通じたチームビルディングである。

⑤人事部門の新たな役割

労務管理限定から、事業部門と一体的に動く"戦略スタッフ"へ組織機能を刷新し、「働き方改革」戦略を主導的に担い得る「人事ビジネスモデル変革」を実践できるかが、人事部門に問われている。

特集解説では、紙幅の関係であえて言及を控えた論点もあり、「働き方改革」の少なくとも目先の"本丸"である長時間労働の是正もその一つである。ただ、これらの「働き方改革」をめぐる課題への対応は、ビジネスモデル変革を図る戦略の中で視野に含め、マネジメントに取り込むことが可能である。

そこで今回は、長時間労働の是正に向けて避けて通れない業務効率化にポイントを置き、間接部門を例に取って、戦略視点からパラダイムシフトを図る考え方と、実務的な効率化策の両面に触れてみたい。

2.間接部門における長時間労働の是正

「間接部門」とは、厳密にはその人件費が、管理会計上の直接コストすなわち変動費ではなく固定費として扱われる部署のことを意味する。具体的には、管理部門としての本社部門(コーポレート部門)と、事業部門におけるスタッフ部門(開発、設計、生産技術、生産管理、購買、品質保証、マーケティング等)ということになろう。

この間接部門における長時間労働是正が、長年の難題となっているケースが多くの企業で見られる。特に管理部門は多くの場合、売り上げ(=収益)創出のためのビジネスモデルに直接組み込まれていないために、ビジネスモデル変革にリンクする形での業務構造の変化が起こりにくい。このため、長年古い業務形態と体質が固着しているケースが多い点が、長時間労働を招く要因の一つといえるだろう。そうした古い業務体質を放置したまま、労務管理的なアプローチのみで長時間労働の是正を行おうとしても効果は見込めない。

では、そこにどうすれば変化を持ち込めるのか?

3.間接業務のパラダイムシフト

簡単に言うと、「古い業務形態と体質」から脱却すればいいのである。では、「古さ」とは何かと言えば、「ビジネスとリンクしていない」ということである。この点、間接部門の中でも事業部門におけるスタッフ部門の場合は、少なからずビジネスとの連動性があるため、その連動性が高まることでおのずと業務効率化=高付加価値化が進んでいく可能性を持っている。

では、ビジネスとの連動性、もしくはビジネスの定義とは何だろう? 簡単に言えば、「目的が明確で、その達成の期限が定まっている」ということである。その達成期限が比較的短いビジネスのことを、近年では"プロジェクト"と呼ぶことが多い。その意味で、プロジェクトとは、ビジネスの最小限のくくりともいえる。

もっとも、間接部門の業務の中にもプロジェクト的業務はある。例えば、人事部門における「人事諸制度の改善」、品質管理部門における「品質管理に関わる国際認証の導入」、財務部門における「決算日程の短縮化」、経営管理部門における「戦略マネジメント体制の構築」など、事例はいくらでもある。要は、①社内の戦略課題解決を、②期限を決め、③そのための臨時的な組織体制を編成して行うのが社内プロジェクトである。こうした社内プロジェクトは、一般的なプロジェクトとは異なり、あくまで社内業務のため、間接部門特有の運用に陥る傾向はあるが、その本旨が戦略課題の解決である点で当然ビジネスとの連動性を持っている。

もちろん、業務をプロジェクト化すれば効率化できるという単純なものではない。とはいえ、少なくともそれを通じて、間接部門の業務をビジネス的なコントロール下に置くことができるようになるのは確かであろう。ここに、間接業務におけるパラダイムシフトの要点がある。

筆者の見るところ、間接部門における業務効率化の主要なポイントは、次の三つである。

①間接部門業務のプロジェクト化

②プロジェクトマネジメントの活用・実践

③会議の削減および効率化

以下、これらの方策を軸に、間接部門業務のパラダイムシフトへの道筋を見ていこう。

4.間接部門業務のプロジェクト化

ルーティン業務とは、決まったプロセスの仕事を一定のサイクルで繰り返し行うような定型的業務のことである。もちろん、仕事なので、求められる成果(目的)と期限はあるが、達成方法やプロセスを担当者がその都度構想する余地は少ない。つまり、独自の成果を生み出すよりも、堅実かつ正確な業務プロセスの遂行が求められる業務である。

こうしたルーティン業務は、企業組織においては常に削減対象ではあるが、近年におけるAIの飛躍的進化によりその傾向に一層拍車が掛かっている。例えば、従来型の人事業務ソフトは、主として人事情報管理、給与計算、勤怠管理、人事評価に加えて、せいぜい人事データ分析のサポートをする程度の機能が主流であった。つまり、ルーティン業務担当者としての人間がいることが前提なのである。ところが、最近出回っているAIを備えたERP(統合型ソフト)は、データの自動収集や入力をはじめ、ある程度の判断を伴う人間のルーティンワークそのものを代行処理する機械へと変貌しつつある。自動運転車や囲碁将棋ソフトの開発過程を見ても、今後におけるその進化は早まりこそすれ、鈍化することは考えにくいであろう。

そのようにしてルーティンワークの削減が進めば、間接部門の業務には結果的にプロジェクト的業務だけが残されていくことになる。それは、企業経営の戦略課題に対応し、その都度一度限りの高度な判断と構想力が欠かせない業務である。かねてから多くの企業では、こうした間接部門における戦略課題への取り組み効果を高めるため、目標管理(MBO、目標によるマネジメント)を事業部門のみでなく全社に広げて運用してきている。"目標"とは、課題が解決された状態を数値指標等(必ずしも数値ばかりとは限らない)によって測定可能な形に具現化し、組織内で共有可能なレベルに落とし込んだものである。その意味で、目標管理は優れたマネジメント手法ではある。

ところが、現実に目を向けると、必ずしもその運用がうまくいっているとは言えない状況にあり、多くの企業で運用の改善が模索されている。その主な理由は、「仕事を成果で捉える」「仕事の成果(課題が解決された状態)を具体的な目標に置き換える」といった概念操作は人によって得手不得手があるからだ。特に、仕事を成果(何を達成するか)ではなくプロセス(どう指示命令にかなうように、何を行うか)で捉える習慣を若い頃から教育されてきた日本企業の風土とも相まって、仕組みの定着が難しいという根本事情がある。

では、どうすればいいのか?

5.プロジェクトマネジメントの活用・実践

[1]プロジェクトマネジメントを構成する10分野

建設業や情報システム開発業といったプロジェクトベースの事業構造を持った企業では、かねてからプロジェクトマネジメントのノウハウ化と標準化が追求されてきた。その世界的標準として、PMBOK(Project Management Body of Knowledge)という標準マニュアルが非営利の国際研究組織であるPMI(プロジェクトマネジメント協会)によってまとめられている。

PMBOKによれば、プロジェクトマネジメントは、次の10の分野から構成される。

|

①統合マネジメント |

⑥人材マネジメント |

聞き慣れない用語もあるので補足すると、「②スコープ・マネジメント」とは、プロジェクトの契約内容やその変更に関わるマネジメントであり、ビジネス案件としてのプロジェクトマネジメントの土台をなす。「⑨調達マネジメント」とは、資材や物品の調達のみならず、人材の外注化を含む。

この分野構成は従来九つだったが、近年に「⑩ステークホルダー・マネジメント」が加えられた。ソリューション型ビジネスが広がりを見せる中での、企業経営における顧客満足(CS)追求の流れを受けたものと考えて差し支えないだろう。

こうしたPMBOKの視点は、間接業務としての社内プロジェクトにも、多くの有効な視点を提供してくれる。その最大の注目ポイントは、「②スコープ・マネジメント」である。スコープとは「(契約の)目的と範囲」のことであり、そのマネジメントとは有り体に言えば、ビジネス案件の性質を見極め、それを「契約」という枠組みの中に整理して落とし込んでおくということである。

一般的な契約の構成では、契約目的に始まり、その達成のための役務、成果物、期間、金額、業務体制などが盛り込まれる。これらが適正に構成されているか、また、その後に条件変更があった場合どう修正すればいいかを、プロジェクト責任者は常に見極めコントロールする必要がある。このスコープ・マネジメントが有効に機能することにより、プロジェクトは円滑に進展していく。

[2]業務のプロジェクト化がもたらす変化と効果

身近なところで、例えば住宅を建築するというのも一つのプロジェクトである。"家"という目的(成果物)があり、仕事の期限(工期)が決まっている。その契約内容は、基幹部分の設計・施工に始まり、内装工事、外構工事、各種設備工事といったさまざまな役務によって複雑に構成されている。その全体を取り仕切り、住宅という一つの成果物に仕上げるのが、プロジェクトマネージャーたる現場監督の役割である。

現場監督は、設計図と作業指示書を持って、常に初めての現場に立つ。だが次の瞬間には、契約の特性を見極めなければならない。これから行うことになる工事と契約内容との整合性が取れているか。要員の体制、外注先の選定は適正か。そもそも契約どおりの工期で竣工できるのか。工期に不足感があるとすれば、どこを工夫すればいいか。その工夫は現場レベルでできるのか、それとも契約内容の修正が必要なのか――そうした諸々の判断を、短時間の中で迫られる。

契約内容と現場工事に明らかな齟齬(そご)があるのを見逃し、工事が進んだ段階で調整しようとしても、後戻りできない。このことは、適正なスコープ・マネジメントが、「リスクの予見」というリスクマネジメントに裏付けられていることを示している。しかしながら、やむを得ず工事を進めてから判明する齟齬もある。そうした行き違いを防止するため、最近の住宅メーカーでは、主要な工程ごとに工事進捗状況の写真を撮影し、営業担当者が顧客に届けるサービスを行っているケースも多い。つまり、適正なスコープ・マネジメントは、ステークホルダー・マネジメント(対顧客マネジメント)によって具体的に進んでいくことが分かる。また、工期ごとに工事進捗状況と仕上がり状況を顧客と共有し合うことは、住宅そのものの品質マネジメントにもつながる。

そして何より、契約内容に齟齬がある中で進められる工事は、個々の施工担当者の作業に必ず矛盾をもたらす。その端的な表れの一つが、われわれがここで見つめようとしている長時間労働問題でもある。つまり、スコープ・マネジメントは、人材マネジメントの"土台"をなしているのである。

所定の成果(家の建築)実現のため、契約内容に明記されていない工事が発生する。あらかじめ計画されていない工事なので、どれくらいの時間を要するか分からない。作業指示も明確でない。そもそもどのような作業方法で進めればいいかも定かでない。現場監督にも、どうやらそれが見えていない。こうした契約スコープ外の仕事は、常に過重労働につながるリスクを含んでいる。

優れたプロジェクトマネージャーは、現場の状況を契約内容のコントロール下に置くスコープ・マネジメントに優れている。現場の実情への"見立て"(診断)、見立てに基づく判断、適正なアクション(対策)を、契約に落とし込む形で実行する。さらに、そのアクションをすぐに配下のプロジェクトメンバーに伝達し、工事の進捗イメージをメンバーと共有する。部分的な作業指示にとどまらず工事の全体構想を共有したメンバーは、単に作業効率を高めるだけでなく、仕事への意欲を同時に高め、プロジェクトへのコミットメント(参画姿勢)を確立していく。要は、気持ちよくすっきりと仕事ができるようになるのである。

以上のことから、業務のプロジェクト化は、単に収益構造(=ビジネス)の中で仕事を組織するということにとどまらず、顧客をはじめとするさまざまなステークホルダーの意向を意識しながら、目的達成への最短の道筋を常に思い描きそれを具現化する。いわば、ビジネスの思想とフレームワークを仕事に吹き込む効果があることが分かる。ここに、間接業務をプロジェクト化する意味があるのである。

6.会議の削減、効率化

間接部門業務の効率化、三つめの方策は会議の削減、もしくは効率化である。

本社部門やスタッフ部門に勤務していると、とにかく会議が多い。その多さは、組織の中でのポジションが上がるに従って増していき、幹部クラスの仕事はほとんどが会議ということにもなりかねない。なくしてしまえばいいのだが、なかなかそうもいかない。重要なことは、幹部クラスの会議増加は、そこに多くの部下をも巻き込み、部下の仕事を膨張させるということである。

会議の削減・効率化にはいろいろな方法があるが、ここでは、「巻き込まれない方法」に限定して触れておこう。

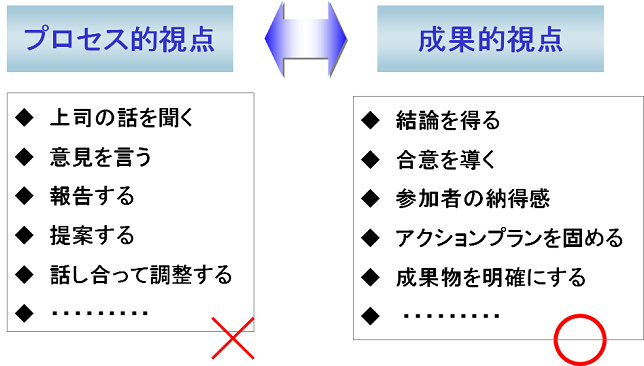

そもそも"会議"とはなんだろうか? その視点は、[図表1]のように整理できる。プロセス的視点と成果的視点の対比図である。

[図表1]そもそも、"会議"とは何か?

組織や上司への不必要なまでの配慮を重視する日本の組織では、この図の左側のようにプロセス的視点で会議を捉える傾向が強い。しかし、実際の会議の効果とは、そこで何が決定されたか、それに尽きるであろう。どんなに時間を掛けても、話し合いだけで終わり何も決まらなければ、会議の効果はゼロである。この成果的視点を、まずは大前提として抑えておこう。

次に、会議でやることを端的に整理すると、①発言する、②他人の話を聞く、③記録(メモ)するの三つに尽きる。①②は会議中にやることだが、③は「会議後」の業務にも影響を与える点で特に注意が必要である。昨今話題が尽きない「森友問題」での財務省内の膨大な文書改ざん経緯を見ても分かるように、会議の議事録をはじめとする内部文書を操作しはじめると無限の業務量が発生することが分かる。営利組織である企業では、この点を決して侮ってはならないだろう。

反対に考えれば、会議メモ、議事録の類いをなくしてしまえば、ほとんど会議そのものをなくすのに匹敵する業務時間削減効果が生まれるともいえる。その意味で、議事録を一切作成しないのが最も望ましい。しかし、これが許されるケースは少ないだろう。そこで「代替案」である。

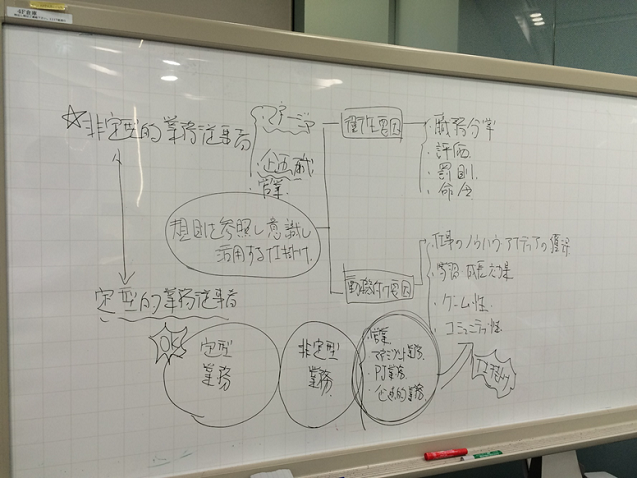

[図表2]は、あるミーティングでのホワイトボードへの議事のまとめ事例である。会議ではこのように、手元でメモするのではなく、参加者全員が見ているホワイトボードに出された論点を次々にメモしていく。できればこの例のように、単純な箇条書きではなく、ロジックツリーや対比図の形式を活用して、図表化してまとめていければなお分かりやすい。

[図表2]ホワイトボードを支配せよ!

「議事録」は、会議終了後にこれをスマホで撮影してメールで配信するだけである。画面コピーできるホワイトボードなら、その場でコピーして配布しておけばよい。

こうすれば、参加者全員が見ている中で確認されたポイントだけを整理していくので、後から異論が出ることがない。しかも、会議後の議事録作成~修正業務を完全にゼロにできる。組織の合意形成と業務量の大幅削減が同時に実現できるわけだ。

参考までにコンサルティング業界では、以上のような会議運営のコツを伝える、「ホワイトボードを支配せよ!」という口伝が知られている。

7.ビジネス変革を通じた業務効率化の裏付け

三つのポイントの最後に見た会議の効率化は、会議中・会議後のみならず、会議前業務の効率化にもつながる。会議がフォーマルなものであるほど、その事前準部業務は膨らむものだ。アジェンダや進行の計画・調整に始まり、資料作りや内部レビューと修正。これらを守旧的な組織の中で繰り返せば、業務処理に掛かる時間はいくらでも伸びる。そうしたときに、上に示した「図表化」(構造化)の発想が生きる。アジェンダを単なる項目の羅列ではなく[図表2]のホワイトボードメモのような形で、図表化して準備するのである。

もちろん、会議前に「会議の結果」が分かるわけではない。それでも、アジェンダの特性をよく吟味すれば、それを熟議した末にどのような形式のまとめ方になるかはおおよそ想定できる。また、まとめ方を想定しつつアジェンダをすり合わせておくことが、会議参加者の方向性を統一し、頭の中の準備を促すことにもつながるはずだ。つまり、会議運営の効率化は、会議前後を含めた、組織におけるコンセンサス作りのサイクルそのものの刷新につながるのである。

プロジェクトマネジメントを含めて見てきた、以上のような間接部門の業務効率化の方策は、一見して所定の方法論のように見えるが、そのプロセスをうまくこなすには熟練が欠かせない。しかしながら、熟練が必要ということは、反対に言えば、誰でもやる気さえあれば、時間を掛けることで習熟が可能ということである。特別な才能を持った一部の人材でなければできない性質の仕事ではない。ここに、人材育成の価値がある。

誰でも時間を掛ければ習熟していくことを加速させ、より短い時間の中での熟練を実現する方策こそが人材育成である。その具体的なビジョンについては、次回見ていくことにしたい。

|

田添忠彦 たぞえ ただひこ ソフィアコンサルティング株式会社 代表取締役社長 立命館大学文学部卒業。電子部品メーカー人事部、国内コンサルティング2社の取締役、パートナーを経て、2007年2月から現職。上場・中堅企業への人事労務・人材育成戦略に関わるコンサルティング実績多数。診断・戦略立案から制度運用、教育、組織改革までを一貫サポートし、戦略を重視しつつも、個別企業の実情と実務に密着した対話型コンサルティングを進める。企業、教育機関、労組連合、公共機関等での講演や、著作・専門誌での執筆実績多数。 HP:http://www.philosophia.co.jp mail:tazoe@philosophia.co.jp |